45%

中秋左右想完故

[鬥智] 【獅子山恩仇記】. 仇敵已成權貴,誓要復仇到底

VantaBlack陳立正

1001 回覆

82 Like

9 Dislike

由作者身份宣佈:世界律修正

鄧泰思 對梅黛琪稱呼只有三個

「梅黛琪」「黛琪」「費夫人」

套用範圍:全故,包括先前部分,放上紙言時會修正

其他稱呼一律係打錯

廢事咩都係乜太物太自己打錯無限次

寶具結束,出文

鄧泰思 對梅黛琪稱呼只有三個

「梅黛琪」「黛琪」「費夫人」

套用範圍:全故,包括先前部分,放上紙言時會修正

其他稱呼一律係打錯

廢事咩都係乜太物太自己打錯無限次

寶具結束,出文

世界律修正

來到這兒,我目的算是達成了:證明唐老板與唐太與當年這兒的兇殺案有關,容我大膽推理…不,胡猜吧:當年殺死屋主者,就是唐老板或唐太其中一人!

正如之前所說,住在這的是一個黑道中人,而他正是那個被客家仔吞掉生意的大耳窿!

而當年因為債台高築而陷入絕境的唐老板突然被解放出來,正就是因為大耳窿的死,恐怕是受了他們至少一人毒手吧。

看到唐太那個面青口唇白的樣子我就更加肯定,兇手就是她!

不過這不是甚麼推理,正如所說只是胡猜,我沒有任何證據,那張臉也不是甚麼證供。但當然,這是我來就有莫大利用價值,光是證明到其中一個是兇手害其中一人被控以謀殺已經令我興奮無比,當然是不夠的。

即使不需人亡亦要家破,然後妻離子散,永不超生。

「伯爵先生。」

我連忙把心神拉回來。

「唐太好似唔太舒服?」放下餐具的梅黛琪擔心地道。

「哦,似乎係酒勁太利害,唔需要太擔心。」我點點頭,「梅…費夫人,你真係有心。」

「無事就好,見好似其他人無咩反應咁…」

當然啊,唐老板自己也因為心虛而滿頭細汗,其他人也礙其身份不便發言。

「我係咪太敏感?」

奇怪。

原來如此,在試探我?

「點會,費夫人既細心同觀察入微值得令我地愧疚。」我道。

「…嗯,我只係比較八掛,個晚拍賣會,我都注意到伯爵你有個舉起紅酒,觀察酒色既動作。」

旁邊的費勝嵐,放下了餐具,叉子砸在盤子上發出「叮」一聲。

「喔,無錯,係咪咁?」我舉起半杯紅酒放到眼前,透過酒液觀察被染成血紅的一切。

「…無錯。呢個動作,有冇咩意義?」

正中下懷。

「由我講就實在太自吹自擂。」我說,「別離公子,可唔可以同費夫人解釋一下呢個動作?」

還好我早有準備。

「嗚嗚嗚嗯…」這廢物。

「你吞埋塊威靈頓牛柳先,唔好要呢個級數既和牛浪費。」我冷冷的說。

「伯爵呢個動作大概係觀察緊紅酒既酒色。」Fiora不經意地幫忙補充說,「紅酒既酒色來自花清素,酒色多數係紅寶石色,紅色同紫色,通過酒色可以知道年份,酸度以及單寧值。」

奇怪,這不就是我預先告訴別離公子要他背好的嗎?怎會由Fiora…呵呵,我明白了。

「Fiora講得非常好。」我笑道,「其實觀察紅酒既…」

「哼,只係常識。」Fiora別過頭去。

明明就是別離公子告訴她的。

「Fiora即使未夠歲數品酒,估唔到都咁有研究。」我說。

「仲有個零月咋!」她似乎有點對我生氣,「睇你到時仲嘈咩!」

「Fiora!」費勝嵐低聲喝低。

「無事無事,我都好期待Fiora既生日…言歸正傳,正如Fiora所講,觀察酒色對於品酒黎講非常重要,所以我拎起一杯新酒時。」我再次拿起紅酒,「都會咁樣,觀察酒色。」

而不是因為我是鄧泰思。

「……」梅黛琪眼中卻浮現出失落,「原來…係咁…」

「費夫人,你話"原來"—即係你本身以為係咩?」

這是爆肚,這是即興發揮,我本身打算就這樣以「觀察酒色」蒙混過去,卻看到梅黛琪那失落的表情後壓不住鄧泰思不散的陰魂,連我旁邊的亞娜微微吃驚的看著我。

「……我…」梅黛琪的樣子難過得說不出話來。

「我內人同我係後生既時候,有過一位朋友,佢都有呢個習慣。」費勝嵐救場,「佢已經走左好多年,可能你既動作令我內人諗起佢,都係陳年往事,要你見笑,伯爵。」

誰要你多事了?人渣。我要聽的是她說的話,而不是你這個兇手。

「具具舊朋友會震驚到個晚費夫人直接連酒都拎唔穩?」我輕描淡寫地說,「睇黎費夫人都好念舊情,實在難得。」

「…無錯,佢的確係,呢種性格有好。」費勝嵐眼神與我對上,「都有唔好。」

「有時舊事就好似陰魂不散咁啊,行到邊睇到咩都覺得硬係有關係咁。」

「日子過左,總會沖淡既。」費勝嵐一把摟住梅黛琪的臂膊輕拉她到懷中,「舊人始終唔屬於依加呢個年代。」

「嗯…但願係咁。」

他很質疑。

我說得好似知道甚麼似的,但仔細一想又好似說著模稜兩可的事,似乎在含沙射影,但其實又甚麼也沒說穿。

正常人是不會有動搖的。

除非有人心虛,自己對號入座。

「我…」但我也沒想到梅黛琪會是這反應,畢竟已是十七年前的事。她的眼角有點濕潤,連Fiora也發現了準備慰問。

還是暫時這樣吧。

「好啦,往事就唔好睇,我真誠推薦呢邊既鵝肝醬。」我接過亞娜遞給我的食物開始拉開話題。

當晚那些名媛上流都知道了獅子山伯爵的存在,我在出名後總算正式混入上流社會圈子,但這些都是後話。

散席後已經凌晨,一架又一架勞斯萊斯Phantom 超豪華房車把賓客們送回市區,我與亞娜站在門口送別眾人,唐太似乎相當疲累,唐老板直接醉了正被助理扶著,不知是逃避還是甚麼的;費勝嵐與費夫人沒有異常,正如他說—日子過了,總會沖淡的。

除了我對他們的仇恨。

「所有賓客已經離開。」亞娜拉拉裙角向我點頭,「除左別離公子。」

「好。」我走向別離公子。

「伯…白先生,做咩我要留係度?」他說,「機會難得我都想坐多次勞斯萊斯啊?!」

「同我依加要向你講既野,勞斯萊斯算係咩。」

「下?」

「亞娜,我叫你做既野做成點。」

「係,已經用專業儀器檢查過,無任何偷聽信號。前門,後門,側門全部上鎖。其他銀行既侍者已經離開,屋入面只有我地三個。」

「唔該亞娜,至於你,跟我地過黎。」

「唔係因為頭先我答唔切呀就嬲…」

「咪廢話。」

我與別離公子走向剛剛舉行宴會的花園,那棵不幸的樹下還有桌腳在草坪上壓出的痕跡,地燈正在圍牆邊發著光,把我們的臉上映得一亮又一暗。

「頭先你睇唔睇到唐太個樣?」

接下來,我說了自己的猜測。

「下,殺…人?呢度?!」他大吃一驚,還縮起腳好像踏中了甚麼穢物似的。

「無錯。」我說,「就係你腳下。」

「……」他的樣子好像有點複雜。

果然還有點小聰明嗎。

「正如頭先所講,客家仔講過佢當年吞左大耳窿既生意,所以佢知道大耳窿係留低左個仔。」

「所以我先叫你今晚留低,因為我覺得佢個仔有值得知道呢件事真相既權利,你以為我揀中你黎扶植只係一個巧合?」我說,「係呢度將你變成孤兒既人,就係水道橋研究既唐老板!」

別離公子握緊了拳頭,控制著自己的身體不要因為震怒而發抖。

「你應該對呢間屋有依稀既印象。」我說,「始終係有小學之前,你就係住呢一間屋。」

向那家室內設計公司下達的命令是豪裝,但要保留這屋子本身的風格—為的就是要別離公子和唐老板唐太認得出。

「我就知道…」

一切串連起來,一切都說得通了。

「林凱迪,別離公子,你有冇復仇既決心?」

「…我未接受到,我要啲時間…」

亞娜輕掃他背脊:「慢慢,平伏下心情先。

他的心情是如何激動,如何悲憤我是明白的,正如當日我在菲律賓監獄內被告知仇人就是自己最親近的人一樣。他開始哭,開始怒吼,開始抓自己的頭,最後被亞娜猛灌了一口烈酒才冷靜下來。

「有。」

「嗯?」

「我有!我想報仇,我想!但…佢係有錢佬,水道橋研究既大老板,我可以點?亞娜小姐教我功夫?」

亞娜苦笑。

「你當然唔得,林凱迪只係一個公屋仔,孤兒,無人無物,無錢無車無樓無女。」我輕拍大受打擊的他,「但係別離公子可以,有幾十萬訂閱既別離公子可以。」

「訂閱可以…?」

我說:「首先,你對投資市場上面所謂既"沽空"同"軋空"有幾多認識?」

風吹過花園,我們耳中樹葉的沙沙聲不再是怨魂的哀號,而是復仇的怒吼。

正如之前所說,住在這的是一個黑道中人,而他正是那個被客家仔吞掉生意的大耳窿!

而當年因為債台高築而陷入絕境的唐老板突然被解放出來,正就是因為大耳窿的死,恐怕是受了他們至少一人毒手吧。

看到唐太那個面青口唇白的樣子我就更加肯定,兇手就是她!

不過這不是甚麼推理,正如所說只是胡猜,我沒有任何證據,那張臉也不是甚麼證供。但當然,這是我來就有莫大利用價值,光是證明到其中一個是兇手害其中一人被控以謀殺已經令我興奮無比,當然是不夠的。

即使不需人亡亦要家破,然後妻離子散,永不超生。

「伯爵先生。」

我連忙把心神拉回來。

「唐太好似唔太舒服?」放下餐具的梅黛琪擔心地道。

「哦,似乎係酒勁太利害,唔需要太擔心。」我點點頭,「梅…費夫人,你真係有心。」

「無事就好,見好似其他人無咩反應咁…」

當然啊,唐老板自己也因為心虛而滿頭細汗,其他人也礙其身份不便發言。

「我係咪太敏感?」

奇怪。

原來如此,在試探我?

「點會,費夫人既細心同觀察入微值得令我地愧疚。」我道。

「…嗯,我只係比較八掛,個晚拍賣會,我都注意到伯爵你有個舉起紅酒,觀察酒色既動作。」

旁邊的費勝嵐,放下了餐具,叉子砸在盤子上發出「叮」一聲。

「喔,無錯,係咪咁?」我舉起半杯紅酒放到眼前,透過酒液觀察被染成血紅的一切。

「…無錯。呢個動作,有冇咩意義?」

正中下懷。

「由我講就實在太自吹自擂。」我說,「別離公子,可唔可以同費夫人解釋一下呢個動作?」

還好我早有準備。

「嗚嗚嗚嗯…」這廢物。

「你吞埋塊威靈頓牛柳先,唔好要呢個級數既和牛浪費。」我冷冷的說。

「伯爵呢個動作大概係觀察緊紅酒既酒色。」Fiora不經意地幫忙補充說,「紅酒既酒色來自花清素,酒色多數係紅寶石色,紅色同紫色,通過酒色可以知道年份,酸度以及單寧值。」

奇怪,這不就是我預先告訴別離公子要他背好的嗎?怎會由Fiora…呵呵,我明白了。

「Fiora講得非常好。」我笑道,「其實觀察紅酒既…」

「哼,只係常識。」Fiora別過頭去。

明明就是別離公子告訴她的。

「Fiora即使未夠歲數品酒,估唔到都咁有研究。」我說。

「仲有個零月咋!」她似乎有點對我生氣,「睇你到時仲嘈咩!」

「Fiora!」費勝嵐低聲喝低。

「無事無事,我都好期待Fiora既生日…言歸正傳,正如Fiora所講,觀察酒色對於品酒黎講非常重要,所以我拎起一杯新酒時。」我再次拿起紅酒,「都會咁樣,觀察酒色。」

而不是因為我是鄧泰思。

「……」梅黛琪眼中卻浮現出失落,「原來…係咁…」

「費夫人,你話"原來"—即係你本身以為係咩?」

這是爆肚,這是即興發揮,我本身打算就這樣以「觀察酒色」蒙混過去,卻看到梅黛琪那失落的表情後壓不住鄧泰思不散的陰魂,連我旁邊的亞娜微微吃驚的看著我。

「……我…」梅黛琪的樣子難過得說不出話來。

「我內人同我係後生既時候,有過一位朋友,佢都有呢個習慣。」費勝嵐救場,「佢已經走左好多年,可能你既動作令我內人諗起佢,都係陳年往事,要你見笑,伯爵。」

誰要你多事了?人渣。我要聽的是她說的話,而不是你這個兇手。

「具具舊朋友會震驚到個晚費夫人直接連酒都拎唔穩?」我輕描淡寫地說,「睇黎費夫人都好念舊情,實在難得。」

「…無錯,佢的確係,呢種性格有好。」費勝嵐眼神與我對上,「都有唔好。」

「有時舊事就好似陰魂不散咁啊,行到邊睇到咩都覺得硬係有關係咁。」

「日子過左,總會沖淡既。」費勝嵐一把摟住梅黛琪的臂膊輕拉她到懷中,「舊人始終唔屬於依加呢個年代。」

「嗯…但願係咁。」

他很質疑。

我說得好似知道甚麼似的,但仔細一想又好似說著模稜兩可的事,似乎在含沙射影,但其實又甚麼也沒說穿。

正常人是不會有動搖的。

除非有人心虛,自己對號入座。

「我…」但我也沒想到梅黛琪會是這反應,畢竟已是十七年前的事。她的眼角有點濕潤,連Fiora也發現了準備慰問。

還是暫時這樣吧。

「好啦,往事就唔好睇,我真誠推薦呢邊既鵝肝醬。」我接過亞娜遞給我的食物開始拉開話題。

當晚那些名媛上流都知道了獅子山伯爵的存在,我在出名後總算正式混入上流社會圈子,但這些都是後話。

散席後已經凌晨,一架又一架勞斯萊斯Phantom 超豪華房車把賓客們送回市區,我與亞娜站在門口送別眾人,唐太似乎相當疲累,唐老板直接醉了正被助理扶著,不知是逃避還是甚麼的;費勝嵐與費夫人沒有異常,正如他說—日子過了,總會沖淡的。

除了我對他們的仇恨。

「所有賓客已經離開。」亞娜拉拉裙角向我點頭,「除左別離公子。」

「好。」我走向別離公子。

「伯…白先生,做咩我要留係度?」他說,「機會難得我都想坐多次勞斯萊斯啊?!」

「同我依加要向你講既野,勞斯萊斯算係咩。」

「下?」

「亞娜,我叫你做既野做成點。」

「係,已經用專業儀器檢查過,無任何偷聽信號。前門,後門,側門全部上鎖。其他銀行既侍者已經離開,屋入面只有我地三個。」

「唔該亞娜,至於你,跟我地過黎。」

「唔係因為頭先我答唔切呀就嬲…」

「咪廢話。」

我與別離公子走向剛剛舉行宴會的花園,那棵不幸的樹下還有桌腳在草坪上壓出的痕跡,地燈正在圍牆邊發著光,把我們的臉上映得一亮又一暗。

「頭先你睇唔睇到唐太個樣?」

接下來,我說了自己的猜測。

「下,殺…人?呢度?!」他大吃一驚,還縮起腳好像踏中了甚麼穢物似的。

「無錯。」我說,「就係你腳下。」

「……」他的樣子好像有點複雜。

果然還有點小聰明嗎。

「正如頭先所講,客家仔講過佢當年吞左大耳窿既生意,所以佢知道大耳窿係留低左個仔。」

「佢好似有個仔留低。」客家仔陶醉地抽一口雪茄。

「所以我先叫你今晚留低,因為我覺得佢個仔有值得知道呢件事真相既權利,你以為我揀中你黎扶植只係一個巧合?」我說,「係呢度將你變成孤兒既人,就係水道橋研究既唐老板!」

別離公子握緊了拳頭,控制著自己的身體不要因為震怒而發抖。

「你應該對呢間屋有依稀既印象。」我說,「始終係有小學之前,你就係住呢一間屋。」

向那家室內設計公司下達的命令是豪裝,但要保留這屋子本身的風格—為的就是要別離公子和唐老板唐太認得出。

「我就知道…」

一切串連起來,一切都說得通了。

「林凱迪,別離公子,你有冇復仇既決心?」

「…我未接受到,我要啲時間…」

亞娜輕掃他背脊:「慢慢,平伏下心情先。

他的心情是如何激動,如何悲憤我是明白的,正如當日我在菲律賓監獄內被告知仇人就是自己最親近的人一樣。他開始哭,開始怒吼,開始抓自己的頭,最後被亞娜猛灌了一口烈酒才冷靜下來。

「有。」

「嗯?」

「我有!我想報仇,我想!但…佢係有錢佬,水道橋研究既大老板,我可以點?亞娜小姐教我功夫?」

亞娜苦笑。

「你當然唔得,林凱迪只係一個公屋仔,孤兒,無人無物,無錢無車無樓無女。」我輕拍大受打擊的他,「但係別離公子可以,有幾十萬訂閱既別離公子可以。」

「訂閱可以…?」

我說:「首先,你對投資市場上面所謂既"沽空"同"軋空"有幾多認識?」

風吹過花園,我們耳中樹葉的沙沙聲不再是怨魂的哀號,而是復仇的怒吼。

第八章:修合無人見

完

第九章:星星燎原火

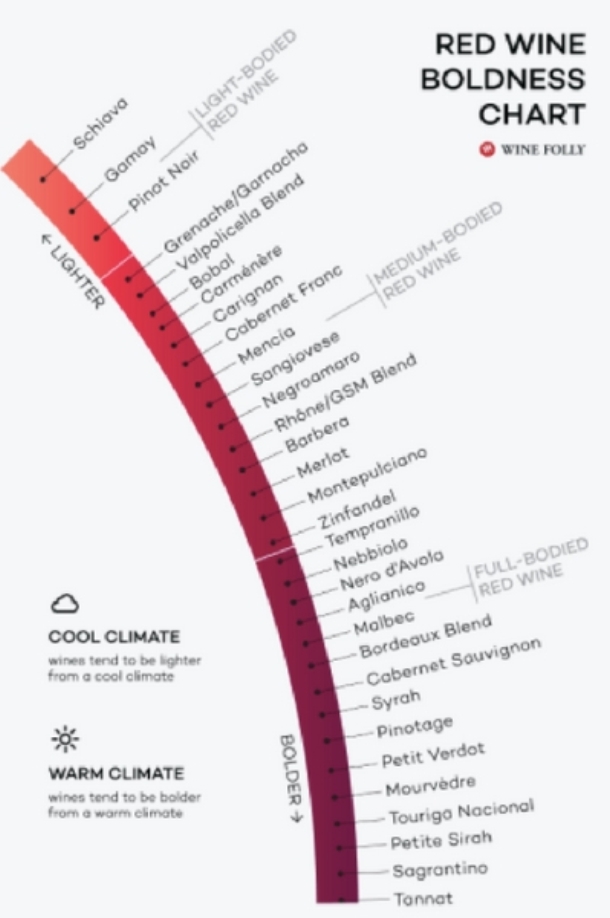

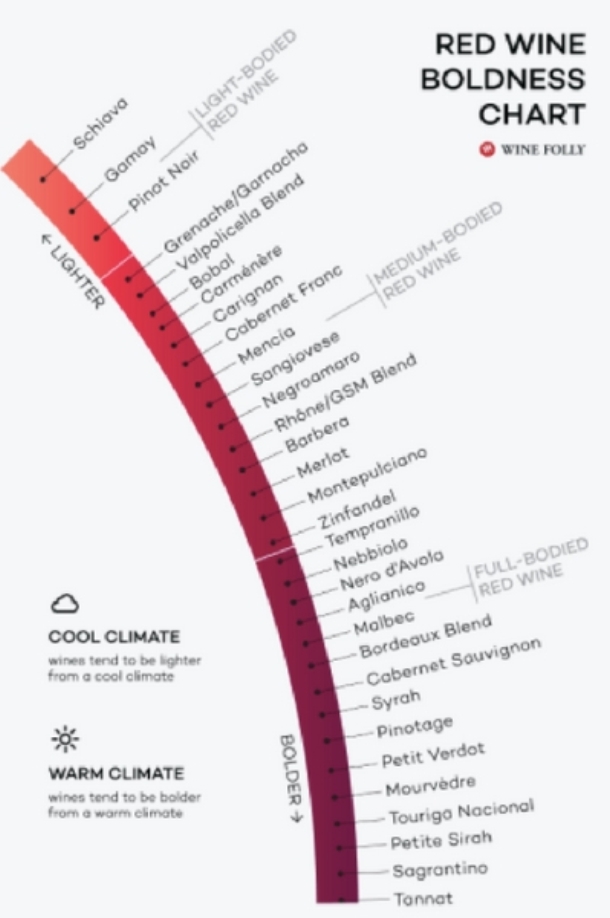

補充資料:品酒—觀色

正確的品飲包含 5 個步驟,也稱作「S 步驟」(The ‘’S’’ Step),包含觀察(See)、晃動(Swirl)、嗅聞(Smell)、啜飲與漱口(Sip and Swish)以及吞嚥或吐出(Swallow or Split)。

其中觀察,指的是以白色背景觀察酒液顏色。

紅酒的顏色來自葡萄裡的花青素,隨著葡萄品種的不同,花青素也會有不同的化學排列,進而構築出的顏色就會有深淺差異。觀看酒色,有助於了解年份,酸度,單寧值。

正確的品飲包含 5 個步驟,也稱作「S 步驟」(The ‘’S’’ Step),包含觀察(See)、晃動(Swirl)、嗅聞(Smell)、啜飲與漱口(Sip and Swish)以及吞嚥或吐出(Swallow or Split)。

其中觀察,指的是以白色背景觀察酒液顏色。

紅酒的顏色來自葡萄裡的花青素,隨著葡萄品種的不同,花青素也會有不同的化學排列,進而構築出的顏色就會有深淺差異。觀看酒色,有助於了解年份,酸度,單寧值。

知道真係有賣酒撚係度睇緊故唔太敢鳩UP

具具 俱俱

下更加字?

下更加字?

gme

第九章:星星燎原火

我與利景遙相約的時間是她下班前的兩小時,即是四時,位置我問過她那兒方便,她本來建議是律師樓的會議室,但被我一口拒絕。

「點解?」

「唔安全。」

「咁…樓下CAFE?」

「好。」

「公眾地方既CAFE安全過我地律師樓既自己會議室?」

「無錯,四點見。」

CAFE的不可確定性和吵鬧反而是一種保護。

她出現的時候穿著正裝,似乎有點匆忙,大概是因為只剩下30秒就是4時正,她怕遲到吧。一手拿著文件夾,一手拿著公事包的她笨拙得來又有點勤練。

「呢個係…」她坐下看看我身邊。

「佢係別離公…」我準備介紹。

「別離公子?」利景遙卻認識他。

「你識我?」

利景遙笑道:「當然識,YOUTUBER。」

「識得?咁就好,呢位係利景遙小姐,利律師。」

「仲只係見習。」利景遙補充道,「咁…點解又搵我?」

「上次件事…」

「已經CLOSE FILE。」利景遙說,「無野要再跟進。」

說著這句的時候她是怒目而視,因為上次我要她作假證供才維護我的利益,這使她很生氣。見習嗎…她沒法克服這事的話很難走下去,收錢顛倒黑白是律師的工作。

「上次真係唔好意思。」我假笑道,「但今次又有事要你幫手。」

「你有事要委託我應該要直接同律師樓既人聯絡…」

「呀,我會啦。」我道,「如果你認為有需要。」

「嗄?」感覺她來見我也是挺不情願。

「以下落黎我講既事係需要絕對保密。」我說。

「咁當然,但今次你又想點?」

「一件懸案,發生係17年前,係兇殺案黎…呀,首先想問一問,刑事案有冇追溯期?」

「無。」利景遙說,「香港法例上,刑事案可以無限期追訴。」

「咁就好。」我說,「講返單案,我大約知道兇手既身份,但係我無任何證據。」

「舉證責任在於控方,如果係真既,你地應該做既係要去報警,向警察提供理據,佢地覺得證據足夠既話……」

「問題就係在於呢度。」我說,「都話,我手上無任何證據,人證,物證,完全一件都冇。」

「…」利景遙生氣地瞪住我,一臉不滿,感覺好似我在耍她似的。

「呢一單案,當中既死者正係別離公子既爸爸。佢既母親係兇殺之後亦好快因精神病而自殺,別離公子成為左孤兒…今日,難得我地掌握到兇手身份,我地想以一擊即中。」然後我放出誘餌,「你唔係話要守護法律?將逃亡既兇手繩之以法,我覺得無人比你既適合。」

「…我可以改為檢控既角度,監視你地既證據,然後確保證據足夠後再交俾警察然後再幫你地跟進。」

果然是利教授之女,其實她領悟力相當高。

「無錯,就係想你幫手咁…但並唔係我地既證據。」我說,「始終唔係我地既專業。」

「下?」

「我想你同私家偵探合作,然後再審視證據,雖然係十七年前既案件,但係我會提供背景,個位偵探都係極為出色……放心,酬勞唔會少。」

「亞娜小姐唔做呢啲?」

「佢當然可以做。」我說,「但佢無你對於司法,法律既決心,我諗你唔會咁白白放過別離公子既殺父仇人?」

「…唔該你,利律師,無你幫手我真係唔知可以點。」

「咁…你地懷疑既人係邊個。」

我故意苦笑:「呃…」

「下?」

「你聽完個名再推我地既話我都理解既,始終佢依加有權有勢。」

「法律係唔理你有冇權,有冇勢。」上勾了。

「好…兇手係…」我把頭哄到她耳邊輕聲說出唐老板和唐太的名字。

「佢地咪係…」她也吞一吞口水。

「你明點解要搵你未?」我說,「就只有你真係會不畏強權,伸張正義。」

高帽一頂又一頂的套過去就對了。

「嗯,我可以幫手!」她說,「如果我因為佢既地位而放棄,就對唔住我讀過既理念!」

我就知道這種情況,利景遙一定會上勾。

好好睇,暫時只看完第二頁。

感想後補。

感想後補。

等你

睇到第7頁。

亞娜大約等於海蒂的存在,結局也是一樣?

賈姑娘如果是後宮小說就收了,這個故走正經路線吧。

林牧師的老婆都幾慘,之後怎樣就不知了,等我睇埋落去先。

亞娜大約等於海蒂的存在,結局也是一樣?

賈姑娘如果是後宮小說就收了,這個故走正經路線吧。

林牧師的老婆都幾慘,之後怎樣就不知了,等我睇埋落去先。

文

諗緊

在別離公子開始登上YOUTUBE上各大大小小的財金節目,頻道時,利景遙也開始與私家偵探合作,開始搜集17年前兇殺案的證據。對唐老板發動的復仇正在醞釀,但是還未到放鬆手腳的時候。

「佢兩個一定要散。」

「邊兩個…?」亞娜問道。

我放下紅酒杯,坐回鋼琴上開始彈奏莫札特的安魂曲的「末日經」 (Dies irae):「當然係Jesscia 同Fiora.」

「無可能,下個月Fiora既18歲生日船P佢第一個邀請既人就係Jesscia.」

「Jesscia真係多朋友啊,又你,又Fiora, 又文俊。」

「因為對外佢既形象就係慈善家之女,即使外貌不及Fiora, Jessca朋友都多過佢。」亞娜勉強地說。

「慈善家?哼。」我想起關於水道橋研究的沽空報告,惡意收購報告。

「咁…點解要佢兩個反目成仇?」亞娜果然還是記掛二人。

我指尖在琴鍵間躍動,雙眼卻斜眼瞪向她。

「對唔住,我唔應該問原因…」她低頭道歉,是怕我生氣她還記掛Jessica, 還是怕我生氣她問原因(WHY)而不是方法(HOW)?

但其實每次亞娜提及Jesscia也會觸動到我心中的那根刺。

「我無嬲,只係估唔到你會諗唔到。」琴聲加快,「你覺得對於Fiora黎講,別離公子重要啲,定係Jesscia?」

「當然係Jes…哦,原來係咁。」

「你明?你講一次我聽。」鋼琴聲繼續。

「因為別離公子要利用影響力發動軋空,打擊唐老板既公司。」亞娜一邊小心翼翼說著,一邊打量我表情的樣子也很可愛,「即係話佢會成為唐老板既敵人。」

「無錯,當日將佢扶助成KOL就係為呢一著。繼續,亞娜。」

「因為Firoa同Jesscia係朋友…」

「同你一樣。」

「…」

「繼續。」

「…所以如果別離公子同唐老板為敵,就等於同Jessica為敵,如果Fiora依然視Jessica係好朋友,咁亦等於同Fiora為敵,咁樣就做唔到將Fiora同別離公子撮合既目的。」

「全中,所以Fiora同Jesscia必須反目。」

「白先生,但Fiora同別離公子係埋一齊,都係你既一步棋?」

「當然,但我依加唔會同你講點解…所以,為左佢地兩個可以係埋一齊,同時別離公子成功發動軋空,Jesscia同Fiora必須反目成仇。」

「…方法係…?」

「所謂反目,其中一邊先反就可以,而我識得一個Jessica多年既好朋友,好姊妹。」

「邊個?因為佢既朋友我大部分都…」突然,意識到那個是誰的亞娜說不出聲。

「就係你,呂雅娜。」

琴聲停下,取而代之的是練琴室內的死寂。

「…」她低頭,不語。

「如果你唔願意既我唔會逼你。」我站起來,「始終逼人去傷害自己朋友唔係一件愉快既事,即使係我既復仇。」

看到她這個樣子我也心疼,就不太為難亞娜了。

「白先生,我要…點做?」

「你肯?」

「反正我唔肯既,你都會用其他方法去做。」她閉上眼痛苦地說,「既然係咁,倒不如由我親手…」

即使我答應過她,唐老板一家不會人亡,只會家破,但這個過程一定是痛苦的。

「有冇諗過當日無俾我揀中就好?」我輕輕印去她的淚花。

「無,個日被你揀中做助手,係我一生最大既幸福。」她一邊笑道,一邊輕輕捉住我正在為她刷淚的手。

「嘿,咁就算最大?」我輕輕抱住亞娜,在她耳邊輕語,「我既復仇結束後,我要你知咩先係最大既幸福。」

「你自己講架。」

我們在鋼琴室中相擁著,直到阿布開始抓門要吃飯。

果然Fiora的生日船P,是個可以好好利用的機會。

「佢兩個一定要散。」

「邊兩個…?」亞娜問道。

我放下紅酒杯,坐回鋼琴上開始彈奏莫札特的安魂曲的「末日經」 (Dies irae):「當然係Jesscia 同Fiora.」

「無可能,下個月Fiora既18歲生日船P佢第一個邀請既人就係Jesscia.」

「Jesscia真係多朋友啊,又你,又Fiora, 又文俊。」

「因為對外佢既形象就係慈善家之女,即使外貌不及Fiora, Jessca朋友都多過佢。」亞娜勉強地說。

「慈善家?哼。」我想起關於水道橋研究的沽空報告,惡意收購報告。

「咁…點解要佢兩個反目成仇?」亞娜果然還是記掛二人。

我指尖在琴鍵間躍動,雙眼卻斜眼瞪向她。

「對唔住,我唔應該問原因…」她低頭道歉,是怕我生氣她還記掛Jessica, 還是怕我生氣她問原因(WHY)而不是方法(HOW)?

但其實每次亞娜提及Jesscia也會觸動到我心中的那根刺。

「我無嬲,只係估唔到你會諗唔到。」琴聲加快,「你覺得對於Fiora黎講,別離公子重要啲,定係Jesscia?」

「當然係Jes…哦,原來係咁。」

「你明?你講一次我聽。」鋼琴聲繼續。

「因為別離公子要利用影響力發動軋空,打擊唐老板既公司。」亞娜一邊小心翼翼說著,一邊打量我表情的樣子也很可愛,「即係話佢會成為唐老板既敵人。」

「無錯,當日將佢扶助成KOL就係為呢一著。繼續,亞娜。」

「因為Firoa同Jesscia係朋友…」

「同你一樣。」

「…」

「繼續。」

「…所以如果別離公子同唐老板為敵,就等於同Jessica為敵,如果Fiora依然視Jessica係好朋友,咁亦等於同Fiora為敵,咁樣就做唔到將Fiora同別離公子撮合既目的。」

「全中,所以Fiora同Jesscia必須反目。」

「白先生,但Fiora同別離公子係埋一齊,都係你既一步棋?」

「當然,但我依加唔會同你講點解…所以,為左佢地兩個可以係埋一齊,同時別離公子成功發動軋空,Jesscia同Fiora必須反目成仇。」

「…方法係…?」

「所謂反目,其中一邊先反就可以,而我識得一個Jessica多年既好朋友,好姊妹。」

「邊個?因為佢既朋友我大部分都…」突然,意識到那個是誰的亞娜說不出聲。

「就係你,呂雅娜。」

琴聲停下,取而代之的是練琴室內的死寂。

「…」她低頭,不語。

「如果你唔願意既我唔會逼你。」我站起來,「始終逼人去傷害自己朋友唔係一件愉快既事,即使係我既復仇。」

看到她這個樣子我也心疼,就不太為難亞娜了。

「白先生,我要…點做?」

「你肯?」

「反正我唔肯既,你都會用其他方法去做。」她閉上眼痛苦地說,「既然係咁,倒不如由我親手…」

即使我答應過她,唐老板一家不會人亡,只會家破,但這個過程一定是痛苦的。

「有冇諗過當日無俾我揀中就好?」我輕輕印去她的淚花。

「無,個日被你揀中做助手,係我一生最大既幸福。」她一邊笑道,一邊輕輕捉住我正在為她刷淚的手。

「嘿,咁就算最大?」我輕輕抱住亞娜,在她耳邊輕語,「我既復仇結束後,我要你知咩先係最大既幸福。」

「你自己講架。」

我們在鋼琴室中相擁著,直到阿布開始抓門要吃飯。

果然Fiora的生日船P,是個可以好好利用的機會。

唔係,唔一樣

海蒂本身係收養返黎告仇人既工具人

硬要講話係佢定位既話,別離公子先係

別離公子真名林凱迪就係由「海蒂」改返黎

林牧師線絕贊伏筆中

海蒂本身係收養返黎告仇人既工具人

硬要講話係佢定位既話,別離公子先係

別離公子真名林凱迪就係由「海蒂」改返黎

林牧師線絕贊伏筆中

嚴格黎講樓主你改啲人名全部都呼應番原著

路過,推!

我還未追到最新(看到酒會)

我可是冒著被劇透的風險來推

我還未追到最新(看到酒會)

我可是冒著被劇透的風險來推