btw 德國冇豬隊友的話 真係有能力打哂成個歐洲

history真係好好玩

中學讀得好開心

不過係香港 讀依啲無出路

一直都唔明點解佢地覺得斯里芬計劃work…

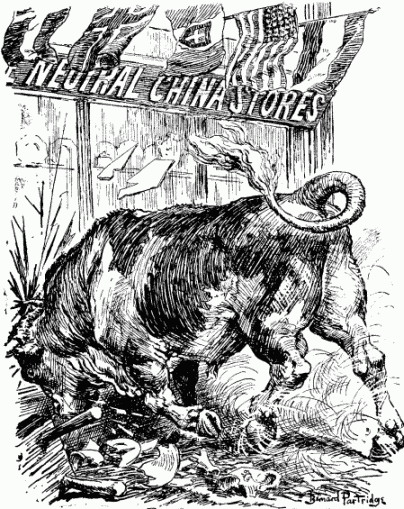

要打比利時先可以實行到,但係打中立國當年係會製造個好大既外交問題

斯里芬計劃最大問題係佢既理念似以前騎兵及近現代坦克既包抄 但當時根本冇人諗到戰爭已演變做壕溝戰

至於比利時既外交問題係在於德國唔覺得英國會為左個小國開戰 我諗係德皇覺得兩邊皇室係親屬就唔會出事 但英國一來要守住戰略要地 二來德國係摩洛哥危機既取態令英國根本不能放任德國唔理

英國當年同法、俄同盟,就算唔打比利時,英國都應該要宣戰入場一齊打,依點德國應該知。

依個計劃可唔可以話佢嚴重低估比利時軍事實力?同埋佢好似冇plan b

如果要認真係評價施里芬計劃, 我諗首先要明白計劃本身重點。

德國先天地環境位處中歐,但東西兩側同樣都係敵人(法俄),戰略上要雙線作戰,十分不利,所以歷代參謀部都一致認為一旦開戰,一定要先集中兵力進攻其中一邊,希望短時間可以解決一邊戰線再同第二邊打。

施里芬前任老毛奇結合當時歷史國際形勢,計劃對俄採用攻勢,而對法國採取守勢。

去到施里芬上任,因為當時日俄戰爭大敗,施里芬大幅修改原先計劃:只留守極少兵力監視俄國,而集中一切力量去對付法國。

而對法國既戰術布置上,

(1) 左翼應最先接獲法軍主力且釘住呢班主力。一旦打唔過,左翼應該向後撤退以引誘該法軍向萊茵河方向前進。

(2) 右翼為主力軍,通過比利時(上面有巴打問過點解點打一個中立國拉仇恨。因為法德邊境自然+人工屏障(EG:Vosges, Ardennes, Verdun)極多, 而且不利大部隊展開。為左迴避法國守軍既地利先決定繞道而行),西南面繞過巴黎,然後向東前進,目標就係俾左翼釘住既法軍身後。(就係下面張圖既紅箭)計劃上預計法軍最後會係德瑞邊界潰散。

(3) 原計劃右翼59師, 左翼9師, 左右翼比例為100:15。

施里芬計劃精妙之處在於,

(1) 成個作戰計劃好似旋轉門咁。一邊用力推,另一邊會跟住轉,而且仲會撞到推門人個背隻。

(2) 左翼作戰地區便於防守,右翼作戰地區有利進攻,而且右翼作戰地區當中有法國鐵路中心,陸軍補給基地。

(3) 施里芬計劃假設法軍既兵力部署近乎同開戰實際情況一樣,計劃當中仲估計到英國會有十萬人到幫手。

(4) 計劃重中之重係右翼。

可惜計劃係好,不過施里芬下任小毛奇大幅修改計劃本質,先西後東方針不變,但西線兵力比例大幅調整且增強左翼。新計劃戰術上雙翼齊飛:右翼55師, 左翼23師, 左右翼比例為100:42。(戰爭初期法軍的確如施里芬所料踏入左翼的陷阱,但係好快德軍對法國進行反攻,推返法軍出陷阱)

所以話,預期話斯里芬計劃WORK,不如話係小毛奇既錯。

[quote]一直都唔明點解佢地覺得斯里芬計劃work…

要打比利時先可以實行到,但係打中立國當年係會製造個好大既外交問題

斯里芬計劃最大問題係佢既理念似以前騎兵及近現代坦克既包抄 但當時根本冇人諗到戰爭已演變做壕溝戰

至於比利時既外交問題係在於德國唔覺得英國會為左個小國開戰 我諗係德皇覺得兩邊皇室係親屬就唔會出事 但英國一來要守住戰略要地 二來德國係摩洛哥危機既取態令英國根本不能放任德國唔理

英國當年同法、俄同盟,就算唔打比利時,英國都應該要宣戰入場一齊打,依點德國應該知。

依個計劃可唔可以話佢嚴重低估比利時軍事實力?同埋佢好似冇plan b

如果要認真係評價施里芬計劃, 我諗首先要明白計劃本身重點。

德國先天地環境位處中歐,但東西兩側同樣都係敵人(法俄),戰略上要雙線作戰,十分不利,所以歷代參謀部都一致認為一旦開戰,一定要先集中兵力進攻其中一邊,希望短時間可以解決一邊戰線再同第二邊打。

施里芬前任老毛奇結合當時歷史國際形勢,計劃對俄採用攻勢,而對法國採取守勢。

去到施里芬上任,因為當時日俄戰爭大敗,施里芬大幅修改原先計劃:只留守極少兵力監視俄國,而集中一切力量去對付法國。

而對法國既戰術布置上,

(1) 左翼應最先接獲法軍主力且釘住呢班主力。一旦打唔過,左翼應該向後撤退以引誘該法軍向萊茵河方向前進。

(2) 右翼為主力軍,通過比利時(上面有巴打問過點解點打一個中立國拉仇恨。因為法德邊境自然+人工屏障(EG:Vosges, Ardennes, Verdun)極多, 而且不利大部隊展開。為左迴避法國守軍既地利先決定繞道而行),西南面繞過巴黎,然後向東前進,目標就係俾左翼釘住既法軍身後。(就係下面張圖既紅箭)計劃上預計法軍最後會係德瑞邊界潰散。

(3) 原計劃右翼59師, 左翼9師, 左右翼比例為100:15。

至於講施里芬計劃之失敗在於壕溝戰為主流,防守優於進攻。我覺得未免太結果論。

唔好唔記得係馬恩河奇蹟前德軍進攻可以講係勢如破竹。

一戰都算係最後一次有騎兵出現喺大型戰場上了

二戰德軍對波蘭展開閃擊戰

波蘭騎兵冇坦克支援就咁衝向德軍坦克

其實所謂波蘭騎兵向德軍坦克衝鋒呢件事係假既 係當年騎兵撤退 遍地馬屍 德軍宣傳部為左整 propaganda而作 當然有可能有零星沖突 但一定唔會係大型攻擊坦克啦

我記得好似睇discovery 二戰全彩實錄係影住波蘭騎兵衝向德軍坦克

有錯勿屌

印象中無呢段 可能我記錯但有好多個source都指出成件事係propaganda屋企有本書專講propaganda 有一頁係講呢件事 番去搵下係邊再影上黎 另外 當年波蘭軍雖然未完全現代化但都係有少量坦克

記得睇過書 二戰個時波蘭坦克編制都唔係太少

同埋陸軍力量都叫新興國家叫強

陸軍硬件上唔係話輸好多

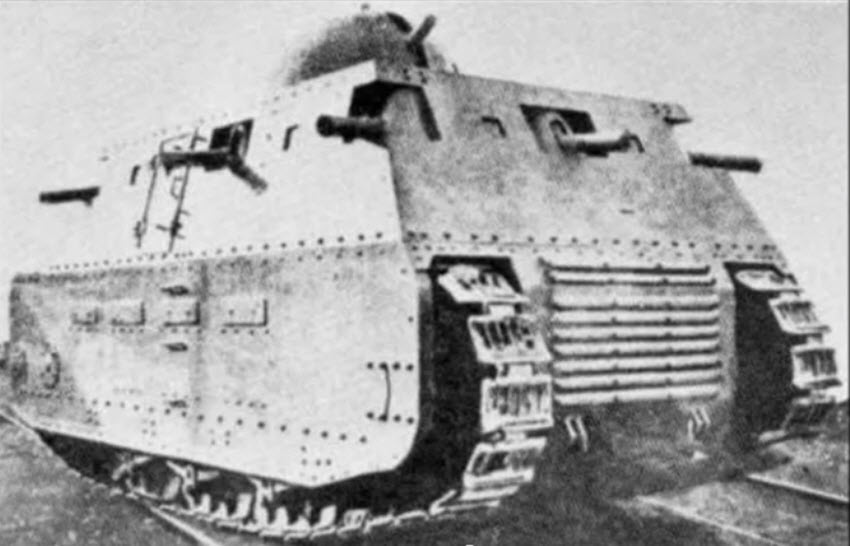

但戰術運用上 德國已經用緊閃擊戰 用輕坦的速度去直搗黃龍 挑戰後勤補給

但波蘭仲停留係縱深作戰到 當坦克係活動炮台

同埋空軍 德國超波蘭太多 波蘭空軍太廢 波蘭地面力量暴露哂出黎比空軍攻擊

德國用裝甲師編制嚟打閃擊戰嘅想法太前衛

就算波蘭法國裝甲部隊有咁上下都比人大屌

Btw 裝甲師編制好似是戴高樂諗

波蘭質素唔錯,但係佢同法國一樣分散用,亦都冇諗過要步兵配合打,所以畀人閃擊逐個擊破…

戴生佢有諗到,佢都有實踐到,不過當時德國已經打左大半個法國…

一直都唔明點解佢地覺得斯里芬計劃work…

要打比利時先可以實行到,但係打中立國當年係會製造個好大既外交問題

斯里芬計劃最大問題係佢既理念似以前騎兵及近現代坦克既包抄 但當時根本冇人諗到戰爭已演變做壕溝戰

至於比利時既外交問題係在於德國唔覺得英國會為左個小國開戰 我諗係德皇覺得兩邊皇室係親屬就唔會出事 但英國一來要守住戰略要地 二來德國係摩洛哥危機既取態令英國根本不能放任德國唔理

英國當年同法、俄同盟,就算唔打比利時,英國都應該要宣戰入場一齊打,依點德國應該知。

依個計劃可唔可以話佢嚴重低估比利時軍事實力?同埋佢好似冇plan b

如果要認真係評價施里芬計劃, 我諗首先要明白計劃本身重點。

德國先天地環境位處中歐,但東西兩側同樣都係敵人(法俄),戰略上要雙線作戰,十分不利,所以歷代參謀部都一致認為一旦開戰,一定要先集中兵力進攻其中一邊,希望短時間可以解決一邊戰線再同第二邊打。

施里芬前任老毛奇結合當時歷史國際形勢,計劃對俄採用攻勢,而對法國採取守勢。

去到施里芬上任,因為當時日俄戰爭大敗,施里芬大幅修改原先計劃:只留守極少兵力監視俄國,而集中一切力量去對付法國。

而對法國既戰術布置上,

(1) 左翼應最先接獲法軍主力且釘住呢班主力。一旦打唔過,左翼應該向後撤退以引誘該法軍向萊茵河方向前進。

(2) 右翼為主力軍,通過比利時(上面有巴打問過點解點打一個中立國拉仇恨。因為法德邊境自然+人工屏障(EG:Vosges, Ardennes, Verdun)極多, 而且不利大部隊展開。為左迴避法國守軍既地利先決定繞道而行),西南面繞過巴黎,然後向東前進,目標就係俾左翼釘住既法軍身後。(就係下面張圖既紅箭)計劃上預計法軍最後會係德瑞邊界潰散。

(3) 原計劃右翼59師, 左翼9師, 左右翼比例為100:15。

施里芬計劃精妙之處在於,

(1) 成個作戰計劃好似旋轉門咁。一邊用力推,另一邊會跟住轉,而且仲會撞到推門人個背隻。

(2) 左翼作戰地區便於防守,右翼作戰地區有利進攻,而且右翼作戰地區當中有法國鐵路中心,陸軍補給基地。

(3) 施里芬計劃假設法軍既兵力部署近乎同開戰實際情況一樣,計劃當中仲估計到英國會有十萬人到幫手。

(4) 計劃重中之重係右翼。

可惜計劃係好,不過施里芬下任小毛奇大幅修改計劃本質,先西後東方針不變,但西線兵力比例大幅調整且增強左翼。新計劃戰術上雙翼齊飛:右翼55師, 左翼23師, 左右翼比例為100:42。(戰爭初期法軍的確如施里芬所料踏入左翼的陷阱,但係好快德軍對法國進行反攻,推返法軍出陷阱)

所以話,預期話斯里芬計劃WORK,不如話係小毛奇既錯。