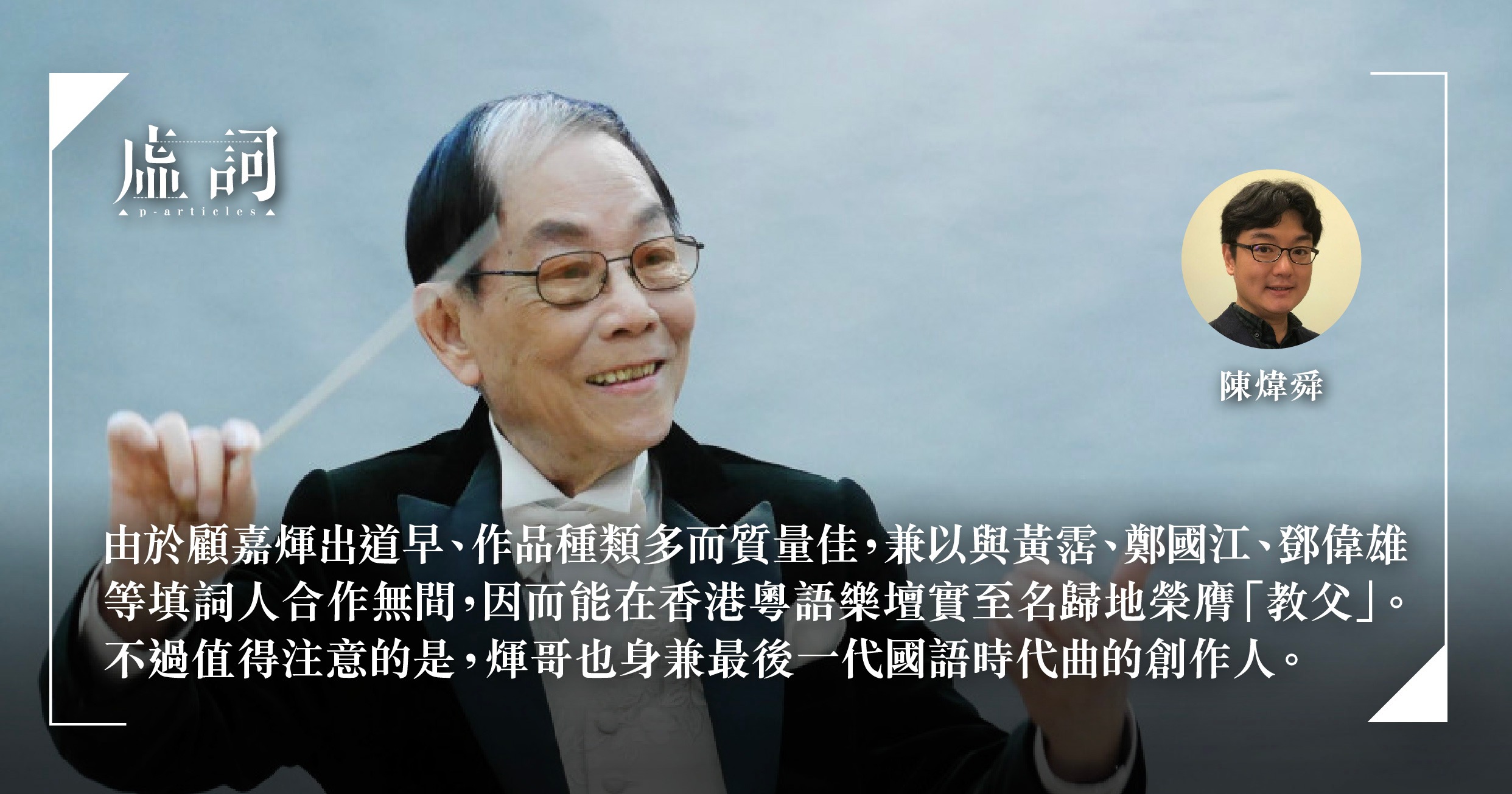

【悼顧嘉煇】顧曲餘情悼嘉煇

陳煒舜 | 2023-01-10

https://p-articles.com/works/3508.html

一

在「電視送飯」的童年,我有幸見證著顧嘉煇如何參與一部部TVB電視劇的音樂製作――即使時代稍早、不復記憶的舊劇,也可在每天下午的重播中溫故知新。正因如此,我不必等到世過境遷、時光沙汰之後被告知煇哥有哪些粵語名曲,而是在日復一日觀看電視的過程中界定我自身認知的「名曲」而毫無愧恧(這和我之於鄧麗君歌曲的情況頗為相似)。中學同窗劉嘉鴻認為〈鐵血丹心〉(1983,羅文、甄妮合唱)與〈兩忘煙水裡〉(1982,關正傑、關菊英合唱)是粵語歌曲之極致,我完全贊同。〈鐵血丹心〉二十集的劇情始於郭嘯天遇害、終於郭靖回到中原,基本上以蒙古草原為背景,故其主題曲的音樂有鐵馬金戈氣吞萬里之勢。〈兩忘煙水裡〉以「女兒意、英雄癡」為基調,故於波瀾壯闊的同時也波瀾不驚,宛如一幅留白處處的潑墨山水。這兩部劇集皆由武俠小說改編,以宋元時代為背景,故而主題曲也富於詩詞意蘊,令人玩味不盡。不過,煇哥可圈可點的作品的確難以窮舉。因此本文僅就個人印象發表一隅之見,以質諸方家。

二

竊以為顧嘉煇的粵語歌曲,大概可分為五類。第一類是具有戲曲或民樂風格的作品。如《啼笑因緣》(1974)同名主題曲(仙度拉主唱)在歌詞、發音、唱腔等方面雖仍具有較強烈的粵曲特徵,其問世卻被視為粵語流行曲在香港樂壇取代國語及歐西歌曲主導地位的轉捩點:據說選擇仙杜拉主唱,是因為她形象西化,冀能改變受眾對粵語歌「老土」的印象。又如《楊門女將》(1981)同名主題曲乃是改編京劇曲調之作,汪明荃在唱「黃沙裡」的「黃」字、「橫挑馬上將」的「橫」字在粵語皆為陽平卻讀如陽上,顯然是在模擬京劇的咬字與唱腔。

說起〈鐵血丹心〉,就不能不提另一部電視劇《成吉思汗》的音樂。《成吉思汗》(1987)是與亞視爭強之產物,雖為臨時製作,但主題曲〈問誰領風騷〉(羅文、甄妮合唱)頗足稱道:全曲酌用了蒙族音樂的特徵,如首句略似〈敖包相會〉的變奏,次句「懷抱冷傲」之音符一似馬頭琴之跌宕起伏,至於引奏、間奏的蒙古韻味,更不在話下。而其敲擊樂的使用,無疑可看作〈鐵血丹心〉的延展。此曲雖為樂壇後輩黎小田所作,卻能看到顧嘉煇的深刻影響。

再觀《京華春夢》(1980)同名主題曲(汪明荃唱)、《流氓皇帝》(1981)插曲〈愛在心內暖〉(鄭少秋、李芷苓合唱)、《蘇乞兒》(1982)主題曲〈忘盡心中情〉(葉振棠唱)、《呂四娘》(1984)主題曲〈願死也為情〉(葉蒨文主唱)、《決戰玄武門》(1985)主題曲〈夢裡幾番哀〉(鮑翠薇主唱)等,皆具有漢族小調的特色,但在調式、旋律乃至配樂等方面,多少仍注入了流行曲的因素,茲不詳論。而電影《秦俑》(1990)主題曲〈焚心以火〉(葉蒨文主唱),因與劇情涉及秦代背景,故此曲之高古雄渾、深沈蒼莽,令人擊節。

更有趣的是《戲班小子》(1982)同名主題曲(葉振棠主唱),活潑開朗,乍聽不乏民歌味道,但筆者認為此曲在旋律與節奏上頗具西洋淵源――如「禍福得失睇開啲」兩句近似蘇聯歌曲〈春天裡的鮮花怒放〉(Хороши весной в саду цветочки),第三句「幸福不一定由天賜」則近似《仙樂飄飄處處聞》(Sound of Music)中的〈孤獨牧羊人〉(The Lonely Goatherd)。所謂「熟讀唐詩三百首,不會吟詩也會偷」,煇哥可謂善學者也。如此一來,〈戲班小子〉一曲挑戰了我們尋常對「小調」的界定:是否因為在歌詞、唱腔上具有華人傳統色彩,就可率爾認定其旋律也屬於小調?

第二類是看似所謂「小調」而更接近民國藝術歌曲(art song)的作品。如《萬水千山總是情》(1981)的同名主題曲及插曲〈勇敢的中國人〉(汪明荃主唱)、《秋瑾》(1984)插曲〈無愧少年時〉等。尤其是後二者頗具進行曲風格,這當然也是為了配合劇情中的革命、抗戰等背景。又如《香城浪子》(1982)主題曲〈心債〉(梅豔芳唱),大約是1970年代中葉以後粵語原創流行曲中唯一採用三/四節拍華爾滋的作品。在搖滾樂、的士高等音樂、舞蹈傳入香港後,作為老式社交舞代表的華爾滋在時髦青年心目中已成為明日黃花,因此粵語歌曲中三/四節拍的作品為數極少。而《香城浪子》的主角潘曉彤是1930年代港大女生,其中一幕曉彤參加大學舞會,播放的舞曲乃是〈風流寡婦圓舞曲〉(The Merry Widow Waltz)。〈心債〉的慢三節奏,正與劇情有所呼應。

第三類則更偏向於流行曲風格,這大概與他在1980年代初前往美國進修學習商業化音樂有關。如《親情》(1980)同名主題曲(羅文主唱)接近戰後西洋流行歌手所為聖詩(如〈Morning has broken〉、〈He〉之類)的韻致。《播音人》(1983)主題曲〈愛定你一個〉(甄妮主唱)之時尚振奮,至今重聽仍使人對1980年代的好時光神往不已。《生命之旅》(1987)片尾曲〈仍然心在想你〉(鍾鎮濤、鄺美雲合唱)的主歌採用明朗的大調(major key),看似雲淡風輕,但副歌稍稍暈染小調(minor key)色彩,哀感漸生,最末一個單句點題,而以純小調收結,惝恍無依,一如漢武帝〈秋風辭〉之末句:「少壯幾時兮奈老何!」

第四類同樣具有藝術歌曲特色,但旋律因更為複雜多變而頗具西洋古典音樂風韻,至於歌者則所需音域更廣闊、音質更嘹亮,尤以葉麗儀、甄妮、羅文等人為當行本色。如《家變》(1977)主題曲〈變幻原是永恆〉(羅文主唱)中,「缺後月重圓」重複兩句,洪波激盪,彷彿鋼琴家的迷狂。《奮鬥》(1978)同名主題曲(甄妮主唱)在大小調之間輕鬆轉換,如悲欣交替,收放自如。《前路》(1981)主題曲〈東方之珠〉(甄妮唱)的主歌配上二胡引奏,如泣如訴;副歌仍保持小調旋律,卻似孤刃摩天,令人激奮。《紅顏》(1981)同名主題曲、《女黑俠木蘭花》(1981)同名主題曲皆為葉麗儀主唱,極具爆發力。〈紅顏〉次段開首的「無力挽、無力再挽」,真可謂化無力為金剛神力,儼然叩開命運之門的音符。再如《三相逢》(1983)主題曲〈可曾幸福過〉同樣由葉麗儀主唱,雖唱腔較為柔和,探戈的節奏卻可謂「王氣雜兵氣」。

此外,葉麗儀主唱的另一曲〈上海灘〉來自同名電視劇(1980),更是膾炙人口。此曲一開首的「浪奔、浪流」具有奏鳴曲式的石破天驚之感,第三句「淘盡了世間事」隨即始增入中樂的板拍,陡增小調意趣。至副歌「愛你恨你」四個音符,大抵參酌了1958年國語時代曲〈南屏晚鐘〉的旋律,為此曲添入不少海派情調。就音樂而言,〈上海灘〉在引經據典之餘而將其共冶一爐,且能不失自身推陳出新的特色。其流傳久遠,不為無因。

第五類為兒童歌曲,多為TVB及香港電臺兒童節目所創作,如〈跳飛機〉、〈香蕉船〉、〈小時候〉、〈小太陽〉、〈數字歌〉、〈烏卒卒〉、〈黑白殭屍〉等。像〈小時候〉、〈小太陽〉等能讓兒童體驗生命之美善,固不待言。而〈烏卒卒〉全曲使用入聲四質韻(粵語-ut),〈黑白殭屍〉大量採用切分音,這些對於兒童在語音、音樂方面都能有較深的體悟。