【代轉: 陳橋先生長女聲明】

先父4月初逝世後,一本以他為作者名字的攝影集《鏡頭下的歷史》(2017年7月版)廣受議論,最近更被人借題發揮暗示先父「貪錢」。此等流言蜚語均源自《鏡頭下的歷史》出版爭議,為免先父蒙受不白之冤,銜恨九泉,特此聲明如下。

第一、2017年劉細良印製發售的《鏡頭下的歷史》,先父從未在口頭上、書面上授權或同意劉細良單方面主理出版。即使當年先父曾與首次見面的劉細良談及出版攝影集,也只是最初步的洽談,一切合作條件細節均未磋商,且該書由內容編排到資料核實事宜,先父皆沒有參與,甚至付印前的書樣亦未嘗過目。憑常識已可判斷:先父有可能將畢生心血作品,無條件贈予一個素未謀面的印書商人嗎?

第二、2017年版《鏡頭下的歷史》是商品,先父在該書出版前,從未有人告知發行後售書收益歸屬何方,也不知每冊售價300港元,出版後更沒有收過一毫錢。2006年先父提供素材為中僑互助會出版同名攝影集,旨在協助大溫非牟利團體中僑籌募經費,先父視為慈善之舉,分文未取,何來「陳橋貪錢」之說?

第三、2017年出版的《鏡頭下的歷史》與2006年先父授意溫哥華中僑互助會所出的同名攝影冊,內容編排大量雷同,甚至連先父為2006年版所寫的自序也逕自收入書中,巧取豪奪手段令人髮指。此序版權明顯屬先父所有,《南華早報》授權不可能涵蓋這篇序文,所以此書部分內容已涉侵權,本人保留法律追訴的權利。

第四、劉細良出版《鏡頭下的歷史》,除了需要《南華早報》授予照片版權外,更需要從先父手中取得照片檔案。先父平生赤誠待人,不欲以小人之心度君子之腹,當日被人說服借出照片,原意只是給對方作初步參考,從未想過劉細良自有如意算盤,更猜不到他會過橋抽板先斬後奏,自行將照片付印謀利。

第五、《南華早報》內容資源主管 Weldon Kong 告知,2017年2月劉細良以賀陳橋九十歲壽辰、助他出書為名跟報社接觸。負責部門誤以為該書是送給先父的賀壽禮物,且上書房交來的相片(Soft copy),核對和報社藏庫相同,故沒有越洋向先父查證就豁免了版權費用。《南華早報》之所以豁免版權,完全因為先父是報社前輩,希望藉此表達對先父的敬意,並未考慮上書房這次出版是商業操作,更不知道劉細良把先父的權益完全排除在外。

第六、先父是著作人,亦稱作者,享有著作人格權,又稱精神權利,不可轉讓。《南華早報》享有著作財產權,又稱版權,可轉讓或授權。無論《南華早報》是否有效授權劉細良利用照片,身為作者的先父對於照片公開發表時,有表示其本名、別名或不具名之權利。此乃署名權、識別權。但劉細良從未徵詢,以致先父完全被蒙在鼓裏,無從行使上述權利。

第七、2017年《鏡頭下的歷史》出版過程中,先父及《南華早報》雙方均受不同程度的欺瞞。近日劉細良在網台節目中向公眾展示《南華早報》的授權合約,實屬混淆視聽,誤導公眾,因為(一)該合約沒有涵蓋先父序文的版權及公開發表照片的署名權,獲得《南華早報》授權不代表沒有侵權;(二)《南華早報》的授權決定,是建基於劉細良提供的誤導資訊,報社根本不知道先父被架空、權益也被徹底剝奪。事件中,出版方不當得利而不覺有愧,更砌詞否認,文過飾非,形同向先父及我們一家倒打一耙,教人不寒而慄。

第八、先父與劉細良素無交情,只因不虞有詐,又不熟悉出版流程,結果被有心人乘虛而入,更誤將照片借予此人,最後米已成炊,眼見畢生心血淪為他人圖利的商品,悔之何及。2017年先父已是九十高齡的老人,體衰力弱,無權無勢,對方則為巧言如簧、笑面迎人的意見領袖,先父向來謙遜退讓,更擔心公然與劉細良決裂會招來無盡攻擊,只好選擇忍氣吞聲。劉細良在節目中展示先父與他在出版後合照、簽書的照片,無非想讓大眾看到有利於他的表象。但照片背後,卻是先父有口難言的委屈和心酸。七年來,先父常為此耿耿於懷,每一提起即怏怏不樂,家人盡皆知悉原委,無奈申訴無門。

第九、先父畢生服務於香港新聞攝影行業,為香港保留了過去逾半個世紀的社會實況影像,公認貢獻良多。君子尚義,小人重利,先父珍視的從來不是利益,而是真相、道義、品格和擔當。如今先父大去,本人亟願各方人士要留公道在人間,不應任由不擇手段唯利是圖之輩玷汚先父清譽。

特此聲明如上。

陳麗娟 謹上

2024年5月6日

圖:陳橋與他的菲林相機。相片版權:《南華早報》

陳橋長女反擊劉細良 痛斥劉謊話連篇

Frieren

405 回覆

200 Like

30 Dislike

劉細良中央政策組太平紳士嗰班反駁隊已經出嚟洗地屈鳩陳橋收共產黨錢

開始理虧就白做屈鳩人哋陳喬先生親共

真係講背景點會夠劉細良做個共產黨中央政策組咁撚紅呀

開始理虧就白做屈鳩人哋陳喬先生親共

真係講背景點會夠劉細良做個共產黨中央政策組咁撚紅呀

政府宣布中央政策組全職顧問任命

***************

政府今日(二月十日)宣布委任劉細良為中央政策組全職顧問,任期由今日起至二○○七年六月三十日。

劉細良是一位資深評論員。他於一九九一年獲得香港中文大學哲學碩士(社會學)學位,曾任香港Tom集團有限公司總編輯顧問。

劉細良將會協助中央政策組首席顧問劉兆佳教授構思新政策概念,進行政策研究工作,並分析社會、政治和經濟狀況,並與相關人士聯繫。

中央政策組首席顧問對任命感到高興,他說,劉細良豐富的傳媒經驗及背景,有助中央政策組的工作。

完

2006年2月10日(星期五)

香港時間9時52分

留主介唔介意置頂留言呢句

《南華早報》內容資源主管 Weldon Kong 告知,2017年2月劉細良以賀陳橋九十歲壽辰、助他出書為名跟報社接觸。負責部門誤以為該書是送給先父的賀壽禮物,且上書房交來的相片(Soft copy),核對和報社藏庫相同,故沒有越洋向先父查證就豁免了版權費用。

《南華早報》內容資源主管 Weldon Kong 告知,2017年2月劉細良以賀陳橋九十歲壽辰、助他出書為名跟報社接觸。負責部門誤以為該書是送給先父的賀壽禮物,且上書房交來的相片(Soft copy),核對和報社藏庫相同,故沒有越洋向先父查證就豁免了版權費用。

版權係南華早報身上,如果真係三九唔識七走左南早到問

你覺得南早同橋老咁熟

你覺得南早同橋老咁熟

佢會唔問過橋老咩

佢會唔問過橋老咩

你覺得南早同橋老咁熟

你覺得南早同橋老咁熟

佢會唔問過橋老咩

佢會唔問過橋老咩

真......

仲要17年嘅事而家先拎黎講

仲要17年嘅事而家先拎黎講

個囡冇收軍師錢 就收中共錢做反駁隊隊員 去法庭開工喇

老實講人地攞左張授權出黎仲有咩好講

南早咁大個機構都唔係傻

南早咁大個機構都唔係傻

南早咁大個機構都唔係傻

南早咁大個機構都唔係傻班隊員連tommy呢D 2打6都搞,點會唔搞細良

即係版權確係南早擁有, 但如果劉細良唔係話要同陳橋賀壽, 南早唔會免去使用費, 而會收返個使用費再畀返陳橋

個女對版權呢樣嘢好似唔係好了解

On9 南早點會唔知劉細良印完本書拎去賣 如果南早真係因為同橋老賀壽而免版權仲唔告9佢咩

陳橋個女似收左共產黨錢

而家新出嗰本書有部分相係連南華早報都冇擁有,係陳橋老先生直接畀劉細良作為「參考」,從來冇話過有份出書

即使係劉細良問南華早報攞嗰部分嘅照片擁有權係南華早報,人哋都係因為劉細良話慶祝陳喬90大壽出書慶祝,冇提及過會三百蚊一本作謀利用途

所以係欺詐

坦白講人哋以為你攞個版權去印書係作非牟利用途純粹慶祝攝影師本人90大壽咪畀你攞去囉

劉細良用90大壽作為理由呃個版權返嚟,問都冇問過就直接攞去賣仲要冇分錢畀陳橋同南華早報咁唔係詐騙係乜撚嘢

即使係劉細良問南華早報攞嗰部分嘅照片擁有權係南華早報,人哋都係因為劉細良話慶祝陳喬90大壽出書慶祝,冇提及過會三百蚊一本作謀利用途

所以係欺詐

坦白講人哋以為你攞個版權去印書係作非牟利用途純粹慶祝攝影師本人90大壽咪畀你攞去囉

劉細良用90大壽作為理由呃個版權返嚟,問都冇問過就直接攞去賣仲要冇分錢畀陳橋同南華早報咁唔係詐騙係乜撚嘢

我就當個版權真係南華早報擁有

人哋南華早報講到明劉細良係用慶祝陳橋90大壽非牟利嘅原因去攞版權出書

人哋南華早報都冇話個畀個版權劉細良自己三百蚊一本攞去賣錢

即係而家我同一個藝術家合作同佢講話我可唔可以借佢個作品版權去幫癌症兒童基金籌錢,佢畀完個版權我之後我就攞去作品去牟利賺錢

咁都冇問題

人哋南華早報講到明劉細良係用慶祝陳橋90大壽非牟利嘅原因去攞版權出書

人哋南華早報都冇話個畀個版權劉細良自己三百蚊一本攞去賣錢

即係而家我同一個藝術家合作同佢講話我可唔可以借佢個作品版權去幫癌症兒童基金籌錢,佢畀完個版權我之後我就攞去作品去牟利賺錢

咁都冇問題

班蠢撚黃五毛最鍾意理虧就開始屈鳩人哋紅底背景

講紅底背景點解唔睇下劉細良幫共產黨中央政策組做顧問仲要係劉兆佳直下

講紅底背景點解唔睇下劉細良幫共產黨中央政策組做顧問仲要係劉兆佳直下

黃絲kol一個個跌下神壇

雖然沈旭暉係葉國華契仔之類

但我都會信佢身在曹營💛💛💛

但我都會信佢身在曹營💛💛💛

人哋南華早報個職員咪出嚟講咗劉細良當日係用非牟利原因去攞版權,所以批囉

講大話呃鳩人善心用嚟牟利仲要咁惡鬧返人轉頭

難怪tommy仔呢啲冚家剷都有咁多人捐錢支持

講大話呃鳩人善心用嚟牟利仲要咁惡鬧返人轉頭

難怪tommy仔呢啲冚家剷都有咁多人捐錢支持

人哋咪出嚟講劉細良攞版權嘅原因係慶祝90大壽非牟利,冇諗過佢會出書賺錢囉

講啲唔講啲

人哋個機構邊有諗到劉細良會詐騙

講啲唔講啲

人哋個機構邊有諗到劉細良會詐騙

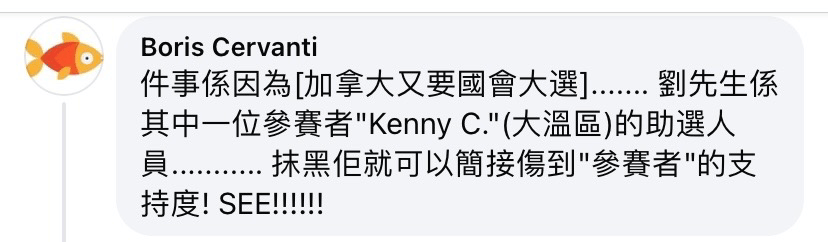

反駁隊:

1. 7年前唔出聲到老師人家死咗先出聲?

2. 人哋有哂約有白紙黑字,你口買口倍咋喎

3. 選舉近呀(加拿大)

:

:

Anyway, 我信劉細良兩公婆呀,信得過佢哋真係會做呢啲仆街嘢

1. 7年前唔出聲到老師人家死咗先出聲?

2. 人哋有哂約有白紙黑字,你口買口倍咋喎

3. 選舉近呀(加拿大)

:

:

Anyway, 我信劉細良兩公婆呀,信得過佢哋真係會做呢啲仆街嘢

世柒仲未, 位列仙班啦