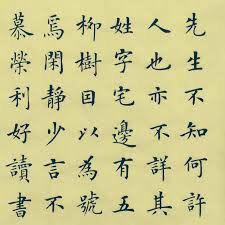

永垂不朽的曇花一現 讀陶淵明桃花源記

對於我們所認識的作者、作品

我地成日可以反思一個問題:

點解我地會對佢有呢種認識?

除非我地睇哂作者嘅所有作品

否則必然涉及我地點樣認識佢嘅問題

經由教科書、選本,甚至我而家做緊介紹

都係出自某一文學觀念

而我地係咪只能夠甘於如此呢?

陶淵明嘅桃花源記

不論邊個地方、邊個人講起佢,都一定要提及呢篇

因為桃花源記,係陶淵明嘅集文學大成之作

我地以前係教科書讀過,相比而家經過左咁多篇章嘅閱讀

再去睇呢篇大成之作,所能夠體會、感受嘅嘢,一定好唔同

呢樣就係文學,我地唔可以直接跳去結局

因為咁樣,你根本感受唔到結局嘅深刻

其實桃花源記成篇都好鬼淺白,唔需要翻譯

我係到強調嘅係

讀桃花源記必須動用哂我地讀過嘅一切陶淵明作品

愈讀得多,愈能夠品味出當中真味

以下係我區分嘅三方面:

陶淵明嘅田園生活實踐--->讀山海經十三首其一、歸去來辭並序

陶淵明對志怪、神仙嘅傳承--->讀山海經十三首、止酒

陶淵明活係魏晉時代所生嘅思想--->挽歌詩三首、雜詩十二首、飲酒二十首

晉太原中,武陵人,捕魚為業,緣溪行,忘路之遠近。忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛,漁人甚異之﹔復前行,欲窮其林。林盡水源,便得一山。山有小口,彷彿若有光,便舍船,從口入。

「忘」之一字,可盡破以桃花源記之地為紀實嘅學者,何必穿鑿附會

桃花源是超脫世俗之地,佢嘅美妙,正在於佢不存於現實

因此是「緣」、「忽逢」,係一步一步嘅探索,係非功利嘅

「舍」去一切,先入得到桃花源

初極狹,纔通人;復行數十步,豁然開朗。土地平曠,屋舍儼然。有良田美池桑竹之屬,阡陌交通,雞犬相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人﹔黃發垂髫,并怡然自樂。見漁人,乃大驚,問所從來,具答之,便要還家,設洒殺雞作食,村中聞有此人,咸來問訊。自云先世避秦時亂,率妻子邑人,來此絕境,不復出焉﹔遂與外人間隔。問今是何世,乃不知有漢,無論魏、晉。此人一一為具言所聞,皆嘆惋。余人各復延至其家,皆出洒食。停數日辭去,此中人語云:「不足為外人道也。」

1.陶淵明嘅田園生活實踐--->讀山海經十三首其一、歸去來辭並序

點解陶淵明所寫嘅桃花源,唔係好似西方嘅天堂,又或者佛家嘅西方極樂?

「有良田美池桑竹之屬」

陶淵明心中嘅樂土,並唔係咩都唔使做,咩都解決到嘅仙境

而係一個樸素嘅田園生活,呢到亦都係反映左佢現世主義嘅思想

生活必須係落實係土地

讀山海經十三首 - 其一

孟夏草木長,繞屋樹扶疏。

衆鳥欣有託,吾亦愛吾廬。

歸去來辭並序

園日涉以成趣,門雖設而常關。

雲無心以出岫,鳥倦飛而知還。

呢一種田園生活,正正就係陶淵明最享受樂土

大家可以細細品味

2.陶淵明對志怪、神仙嘅閱讀同傳承--->讀山海經十三首、止酒

係陶淵明之前,世人對所謂理想世界嘅幻想,可見於《禮記》

孔子曰:「大道之行也,與三代之英,丘之未逮也,而有志焉。大道之行也,天下為公,選賢與能,講信修睦。故人不獨親其親,不獨子其子;使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜、寡、姑、獨、廢、疾者皆有所養。男有分,女有歸。貨惡其棄於地也,不必藏於己;力惡其不出於身也,不必為己。是故謀必而不興,盜竊亂賊而不作;故外戶而不閉。是謂『大同』。」

簡單講,呢個倫理分明,長幼有序嘅大同世界

並唔係一個吸引人嘅文學故事

桃花源記之所以可以永垂不朽

當中描述嘅動人、吸引,係非常關鍵

首先陶淵明因為對神仙志怪嘅書有大量閱讀

對呢一方面嘅想像係豐富嘅

但佢並唔係抄哂所有嘢,反而係用黎寫返自己嘅故仔

「土地平曠,屋舍儼然」

「男女衣著,悉如外人」

架空而貼地,先可以廣傳於眾,先可以永垂不朽

止酒

從此一止去,將止扶桑涘。

清顏止宿容,奚止千萬祀。

充滿神仙幻想嘅陶淵明,成就左佢嘅桃花源記

呢個又何嘗唔係另一種意義嘅仙境呢?

(後面再講)

(後面再講)