之前因為比較忙,所以無 po 一陣,連個 post 都沉埋底,唯有開個新㗎啦。

其實我喺非洲既行程得番三個地方,分別係坦桑尼亞、肯亞、埃塞俄比亞;三個都係好特別既國家,而且有好多動物睇,不過今次時間撞唔啱,所以就無睇到動物大遷徙。

除左動物之外,其實東非都有好豐富既地貌同文化。肯亞有 Kilimanjaro,埃塞俄比亞就有火山同最古老既基督教派,當然唔少得有笑容好燦爛既非洲小朋友。

都係 po 下圖先~

坦桑尼亞 Zanzibar 島

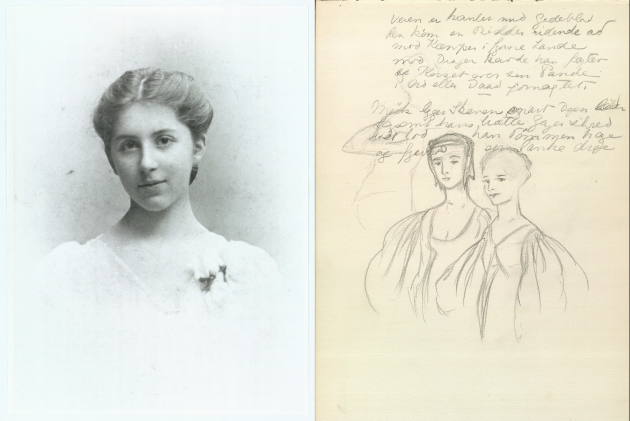

肯亞貧民窟既小朋友

東非大裂谷

草原上既動物

Kilimanjaro (雲後面)

.jpg)

埃塞俄比亞飲咖啡

拉里貝拉教堂

火山口

.jpg)

硫磺池 Danakil Depression

好遠跑黎問我攞鉛筆既小朋友

舊 post 重溫:

[多圖] 非洲究竟有咩玩 https://lihkg.com/thread/3786485/page/1

.jpg)