港講《金閣寺》:火化成灰的青春,虛幻不滅的我執

的確,在遙遠的過去,我似乎曾在某個地方看見過無比壯麗的晚霞,此後我總覺得我所看到的晚霞或多或少已經褪了色,難道這是我的罪過嗎?

1950年7月2日凌晨,火舌吞噬了現實的金閣寺,見習僧人林承賢的縱火事件驚動日本,一夕化為灰燼的毁壞,卻造就了文學永恆的美,有如櫻花。

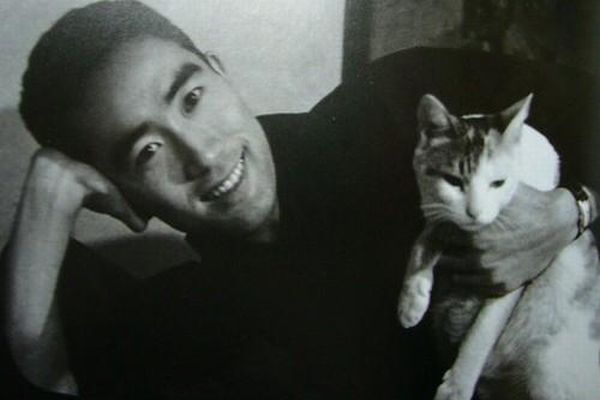

日本文學家三島由紀夫走訪京都,查閱資料,以此次事件為創作原型,1956年發表小說《金閣寺》,是他最廣為人知的經典之作。《金閣寺》是三島由紀夫三十歲時完成的小說,回望青春的殘酷、空幻,像一把鋒利的日本刀,唯美之中隱含危險,探討性、死亡、美學等主題,充分體現了,其文壇好友川端康成所形容「以真花精萃編織而成的纖弱人造花」的文學風格。

《金閣寺》短短十章,花兩三天即可翻完全書,情節大抵如下:

主角溝口患有口吃,不善和他人溝通,自覺被世界拒絕,執迷於金閣寺的美。溝口生於日本舞鶴,父親是寺廟住持,寺廟附近沒有中學,他離開雙親寄養在叔父家,後來父親自知重疾,不久人世,把溝口托付給金閣寺的住持。因此,溝口出家為僧,母親希望他將來能當金閣寺住持,他亦受住持賞識,升讀大學。溝口對金閣寺又愛又恨,人生多次因對金閣寺的執著而受挫,加上好友身亡,最後他決意焚毀金閣寺。溝口本意與金閣寺共存亡,最後卻逃離火災,相當反高潮地說「還是活下去吧」。

2020年,距離金閣寺縱火事件七十年,距離一代文壇傳奇三島由紀夫切腹自殺五十年,他筆下遺留文學世界依舊栩栩如生,那種剛猛如火的暴烈,注定悲劇性的幻滅,把他永遠止於高峰,星辰永不墜落。

正向樂觀的教育 VS 青春成長的虛假

三島由紀夫不說那些我們慣常聽到的「正能樣」句子,像他的《不道德教育講座》已是明例,而《金閣寺》主角溝口的青少年成長故事,亦體現了三島眼中與眾不同的人生態度。

我體弱,不論跑步還是練單槓都輸給人家,再加上天生結巴,我就愈加畏首畏尾了。而且大家都知道我是寺廟住持的孩子。頑童們模仿口吃和尚結結巴巴誦經,在取笑我。說書說到結巴的偵探出場的段落,他們就故意讓我唸給他們聽。

單看開頭,口吃、體弱、排斥,以及二戰即將開打的陰影。這種背景設定很像日本王道漫畫的主角,《火影忍者》的漩渦鳴人、《我的英雄學院》的綠谷出久等,青春成長式敘事,分派了一手爛牌只為日後的昇華,life was like a box of chocolates,下一塊永遠充滿驚喜,苦中依然有甜。

溝口由中學階段,在金閣寺出家,升讀大學以至最後焚燒金閣寺的人生故事,如果說是有所成長,更貼近什麼得著、什麼教訓都得不到,溝口沒有變成一個更正向的人,許諾的友情、熱血、夢想統統都沒有。三島的現實敘事,彷彿刺破了我們所接受的假面,那些告訴我們未來必然樂觀的教育,都可能是一張空頭支票罷了。

結巴的人為了發出第一聲而焦灼萬分。他就好像一隻企圖從內界濃密的粘鳥膠擺脫出來而拚死掙扎的小鳥,好不容易掙脫出來,卻為時已晚矣。誠然,在我苦苦掙扎的時候,外界的現實似乎也有罷手等待著我的情況。可是等待著我的現實,已經不是新鮮的現實。縱令我費盡工夫好容易到達了外界,那裡卻又總是瞬間變色,完全錯位了……。

一切阻礙源自溝口的結巴,三島精確描述了這種溝通缺憾的時差,成為他在小說中的重要象徵,永遠的錯過,生理障礙注定溝口被世界拒絕。這很可能,源自於他被人取笑、輕蔑,「同班同學那種少年期特有的殘酷的笑聲,猶如灑滿陽光的葉叢那樣璀璨奪目」,看似認命的自覺,溝口卻顯然沒有真正的超越,「殘疾人總是被迫在鼻子尖上掛著一面鏡子」,敏感於他人有如地獄的目光。

因此,當鶴川坦誠和他相交,成為好友,溝口認定了對方是「正能樣」的正片,而自己則是底片,假設鶴川永遠如他想像中一樣,「如實地把我灰暗的感情翻譯成明亮的感情」。

殘酷事實卻是,鶴川因情困情傷而自殺身亡,這種移情般的幻想救贖,終究也必然落空。即使是到了故事的尾聲,溝口準備燒毀金閣寺前,他與世界,與他人連結的渴望依然陰魂不散,竟使他又一再錯誤地認定,躲在暗角偷偷抽煙的普通學生,是跟他相同的縱火犯,「將被遺留下來的我的失望置於一旁」。

原來青春不一定是春暖花開,面朝大海,可能平淡乏味,充滿失望,就算經歷了種種黑暗,唯一的了悟可能是,原來所有都輕薄像一張廢紙,火化成灰,一吹,什麼都沒有留下來。

柏木係真正嘅化腐朽為神奇,拎住隻殘腿專食高汁女

柏木係真正嘅化腐朽為神奇,拎住隻殘腿專食高汁女

原由巴打好

原由巴打好