契丹廣東話點讀

諗5到叫咩

172 回覆

25 Like

453 Dislike

第一次聽呢個睇法

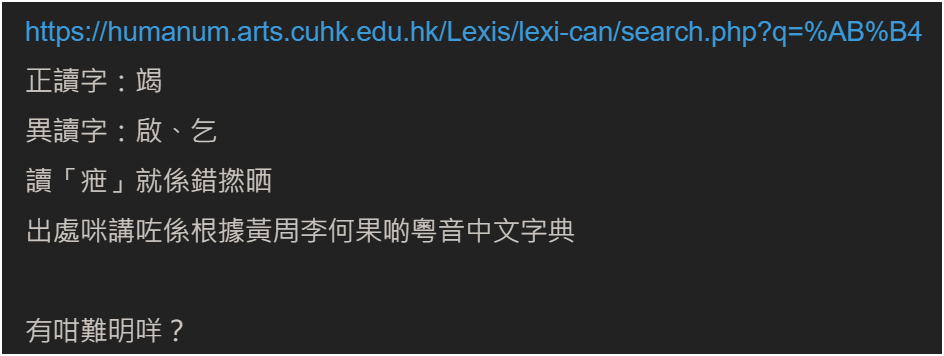

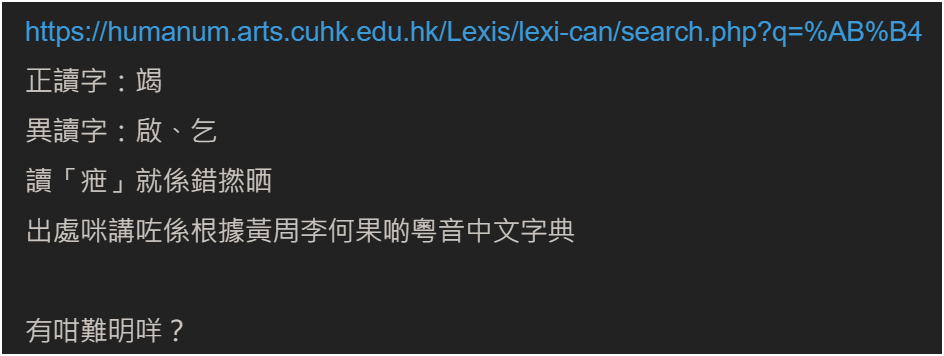

https://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/search.php?q=%AB%B4

正讀字:竭

異讀字:啟、乞

讀「疶」就係錯撚晒

出處咪講咗係根據黃周李何果啲粵音中文字典

有咁難明咩?

正讀字:竭

異讀字:啟、乞

讀「疶」就係錯撚晒

出處咪講咗係根據黃周李何果啲粵音中文字典

有咁難明咩?

讀開「契」

包拗頸

sit down

好似CHALLENGE本字典咁

上面篇野係曾鈺成嘅

好似係引康熙字典

好似係引康熙字典

sit down 未發到音囉!

喫 kitsu 煙en(きつえん)

毒舌

西遼

番禺讀翻偶

句踐通勾踐

近近地大嶼山都一樣

好多時個字讀法會受外來因素影響

好多時個字讀法會受外來因素影響

睇返北方滿洲話

勾 gōu 通返朝鮮話gu 音

句 jù 反而唔啱

寫做句 係因為以前通假字

勾 gōu 通返朝鮮話gu 音

句 jù 反而唔啱

寫做句 係因為以前通假字

不嬲讀開 揭單

睇落又係一個世代斷層?如果你有返咁上下大,就算你幾唔同意[屑]丹呢個讀音,照計應該唔會唔知當年 TVB 嘅《天龍八部》啲演員都係讀[屑]丹。搵唔到 1982 年版,但聽下 1997 年嗰套嘅讀音(41 秒): https://youtu.be/ZzCCtO1jnzs?t=41

所以,有經歷過嗰個年代,冇乜理由會講得出「點解而家會讀『舌』丹」呢番話。我估呢位巴絲係後生一代,聽電視台嘅配音多過正常人平時講嘢,先會以為係「以前讀[揭]丹,忽然變[屑]丹」,而唔係相反。(當然亦都有可能當事人再年紀大啲,而喺七十年代前啲人係讀[揭]丹。余生也晚,但即使係咁,80年代講[屑]丹去到家下都[屑]咗幾十年,冇乜理由今時今日先好似如夢初醒咁話點解而家會讀「舌」丹。)

至於契丹個契,「應該」點讀呢?接唔接受係後話,第一步梗係查下字典。而家好多查字音嘅第一根據係《粵語審音配詞字庫》,弊在成日見有人將啲一廂情願當事實。例如有人話:

此話可商榷之處有二:

1. [kit3竭] 係冇任何異讀標記,網站有指,無標記字音代表該讀音喺所據資料中有「最充份根據」,呢個係「統計概念」而唔係「價值評判」。將一個非異讀音當成「正音」(一般人所謂「正音」即係「正確的讀音」,用嚟反襯另一個「冇咁正」/「冇咁啱」/「錯嘅」讀音,呢個就係價值評判),係一個常見誤解。

2. 呢位巴/絲話「出處咪講咗係根據黃周李何果啲粵音中文字典」,睇嚟係誤解咗個網站嘅 presentation。網站嘅根據只係講緊個讀音([kit3])有黃、周、李、何呢四本粵音字典做根據,唔係話右手邊啲配詞(呢道即「契丹」)有呢四本書做根據。所以用四本書作為[揭]丹一讀嘅出處並唔妥當。

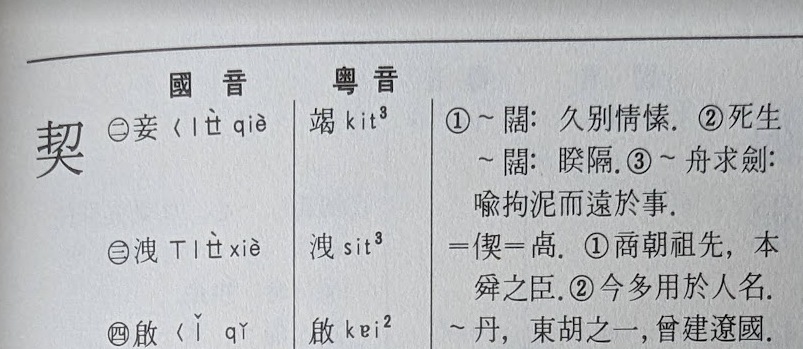

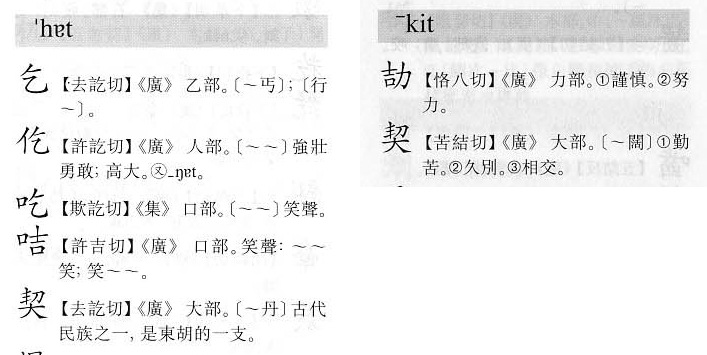

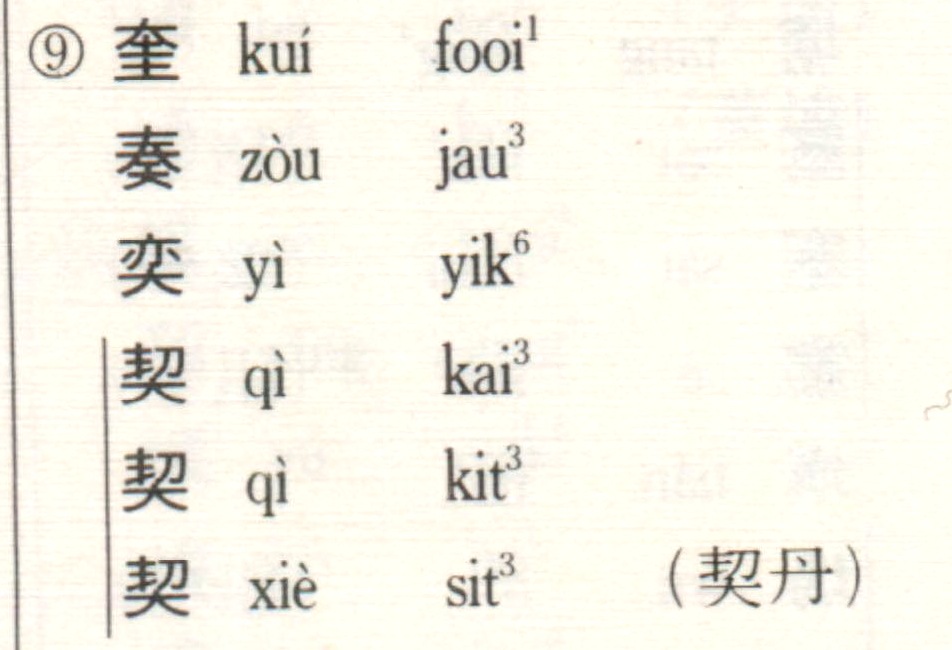

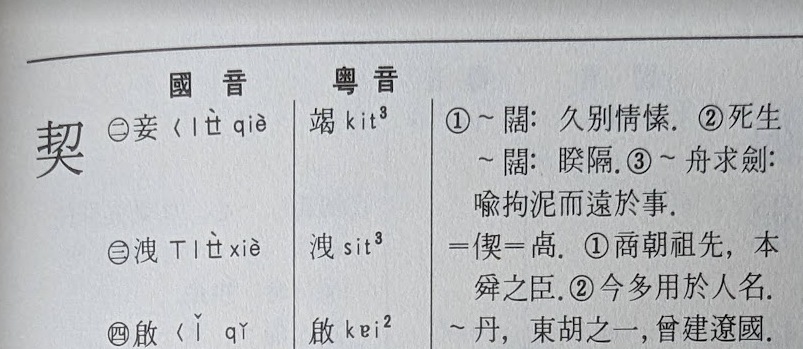

查《粵庫》所引四書,「契丹」一詞,黃錫凌《粵音韻彙》注音如下:

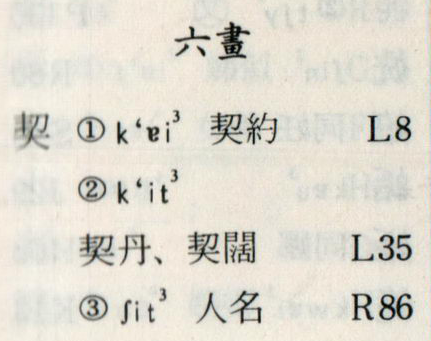

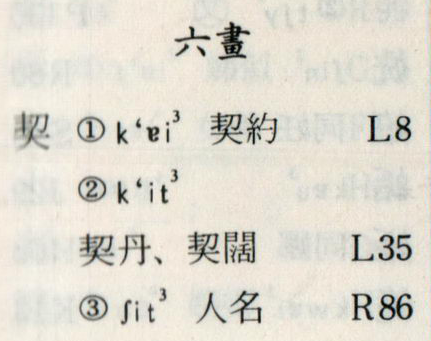

李卓敏《李氏中文字典》:

周無忌等《廣州話標準音字彙》:

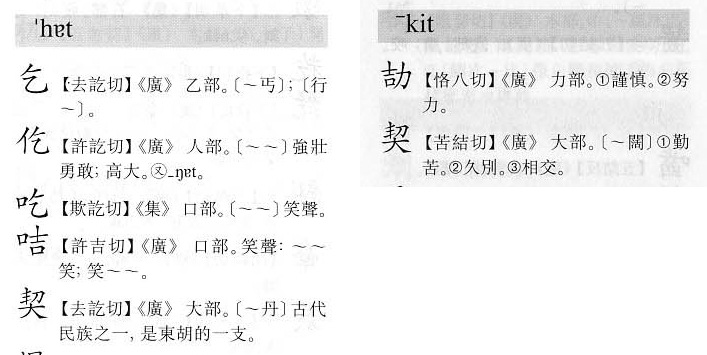

何文匯等《粵音正讀字彙》:

換言之,四書之中,「契丹」一詞,黃、周二書標讀[揭]丹,李書標讀[啟]丹,何書標讀[乞]丹。重點係,李、何二書都冇提供[揭]丹一讀。《粵庫》未有講明「根據」欄只論讀音不涉詞例,致有人以為[揭]音詞例有「契丹」一詞即代表四書均將「契丹」標讀[揭]丹,實屬不幸。至於邊個係「異讀」邊個唔係,同樣係《粵庫》網編者選擇,唔係嗰幾本字典咁講。呢點使用《粵庫》時最好留意返。

至於「契丹」讀音應當如何?實際情況係:

關於 [hat1] 音:首先,古韻書如《廣韻》早已言明此字去訖切(https://ytenx.org/kyonh/cio/5/18/),同「乞」字同音,即係 [hat1]。此詞讀音既有古書為據,若依古書,[乞]丹一定最「正音」。今日[乞]音同原名 Khitan/Kitan 之 K 不合,原因係語音變化。當年(指千幾年前)此字屬溪母入聲字,原始聲母應該係 [k](為簡單用返粵拼,唔用國際音標)。假設韻母聲調不變(當然實際已經變咗),[hat1乞] 讀返 [k] 聲母就變成 [kat1咳]。當然我哋唔會因此而格硬讀[咳]丹,亦冇理由咁做,更加唔會將「乞食」「行乞」讀返做「咳食」「行咳」。譯名既定,語音變咗,都冇法子。我唔知有冇人會執着今日譯名讀音一定要同原文相同或相近啦。而《廣韻》去訖切好明顯就係何文匯《粵音正讀字彙》書收[乞]音嘅依據。不過[乞]丹一讀亦唔係始自何書,1937年《中華新字典》都係咁寫。

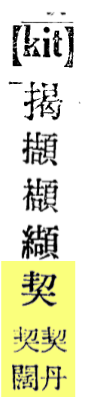

關於 [kit3揭]:「契」字本身有呢個音,不過同「契丹」一啲關係都冇,而係用於「契闊」一詞。讀成[揭]丹係張冠李戴嘅結果。呢個音出現,唔知係咪因為「契丹」個「契」變成[乞]已經同本字讀音有出入,於是前人就唔讀[乞]丹,揀咗另外一個接近(而本身契字有)嘅讀音代替,即係[揭]丹。亦都有可能係受其他方言影響。雖然呢個讀音似乎無古書為據,但[揭]丹呢個讀法早見於 1916 年《廣話國語一貫未定稿》,唔係《粵音韻彙》作出嚟。坊間字書似乎唔少都依循呢個注音。但如果你係從嚴派,佢其實都可以話係錯。

(除非好似某啲人咁將《粵語審音配詞字庫》嘅無標記音視為「正音」,咁[揭]呢個「錯讀」就變成「正」、[乞]呢𡈬「正讀」反而「冇咁正」。但都係嗰句,「無標記音=正音」唔係《粵庫》官方立場,只係唔知點解以訛傳訛,講到似層層。又,由呢點亦可以睇到「點解讀正音會係錯嘅事?」呢類言論聽落好似好有道理,其實講嗰個係被個「正」字誤導咗,完全唔問下「正音」到底係乜嘢標準,於是就話認為「正音」一定係好事。)

關於 [kai2啟]:呢個音唔知係點嚟,睇本書似乎係作者從普通話轉過嚟嘅。單論結果,呢個[啟]音都對到原字嘅 [k] 聲母,但呢個音來歷不明,又唔係今日實際流行讀音,貿然跟隨非常危險。

(所以字典又唔見得一定唔可以挑戰嘅。)

換言之,你要跟足古書,[乞]丹最正宗。唔接近本名讀音唔一定係罪。要貼近原名,[揭]丹係學術界比較多人承認,而字書上歷史較悠久嘅。比較多專家參與嘅兩本書,《常用字廣州話讀音表》建議讀音係[乞]丹、接受[揭]丹為又音;《廣州話正音字典》則係標[揭]丹。大抵就係反映緊呢兩種唔同嘅取態。至於[啟],個人建議唔好理。

最後就係 [sit3屑]:同[揭]一樣,雖然唔係慣用讀音,但[屑]都係契嘅固有讀音,只係喺用途上非作「契丹」義,而係喺古國名、姓氏時用。站喺字書立場,[屑]丹同[揭]丹一樣,其實都係屬於張冠李戴。不同之處係[揭]丹喺字詞典上根據真係冇乜,二嚟唔貼近原名讀音,呢個係佢嘅「弱項」。唯一就係讀呢個音嘅人似乎唔少(根據個人經驗)。而字典呢,1987 年《國音粵音索音字彙》係有收呢個讀音嘅:

至於會唔會係受當年天龍八部影響?呢個就難講矣。有趣嘅係,「契闊」頭先咪話讀[揭]闊嘅,但有啲早期字典係收[屑]闊。另一個字,「鍥」而不捨,可能有啲人都聽過有人會讀[屑]而不捨。明明唔係慣用音,點解呢個[屑]音咁大威力,呢點可能要專家解答下。不過呢兩個情況讀[屑],學術界普遍唔接受,尤其[屑]而不捨,個印象大抵係,學問較少嘅人先會咁讀。所以,要學術界接受[屑]丹,可能有啲難度。

所以,係咪「錯」、邊個係「正音」,真係要睇你乜嘢立場,我畀唔到答案,同埋就算喺道講我睇法都唔會有人理。

但就算標準冇一定,始終要面對一個問題,就係「教人」時應以何者為準。呢個情況,觀乎目前環境,可能[乞][揭]都仍然係較好嘅選擇。[啟]就一定唔好用。

所以,有經歷過嗰個年代,冇乜理由會講得出「點解而家會讀『舌』丹」呢番話。我估呢位巴絲係後生一代,聽電視台嘅配音多過正常人平時講嘢,先會以為係「以前讀[揭]丹,忽然變[屑]丹」,而唔係相反。(當然亦都有可能當事人再年紀大啲,而喺七十年代前啲人係讀[揭]丹。余生也晚,但即使係咁,80年代講[屑]丹去到家下都[屑]咗幾十年,冇乜理由今時今日先好似如夢初醒咁話點解而家會讀「舌」丹。)

至於契丹個契,「應該」點讀呢?接唔接受係後話,第一步梗係查下字典。而家好多查字音嘅第一根據係《粵語審音配詞字庫》,弊在成日見有人將啲一廂情願當事實。例如有人話:

此話可商榷之處有二:

1. [kit3竭] 係冇任何異讀標記,網站有指,無標記字音代表該讀音喺所據資料中有「最充份根據」,呢個係「統計概念」而唔係「價值評判」。將一個非異讀音當成「正音」(一般人所謂「正音」即係「正確的讀音」,用嚟反襯另一個「冇咁正」/「冇咁啱」/「錯嘅」讀音,呢個就係價值評判),係一個常見誤解。

2. 呢位巴/絲話「出處咪講咗係根據黃周李何果啲粵音中文字典」,睇嚟係誤解咗個網站嘅 presentation。網站嘅根據只係講緊個讀音([kit3])有黃、周、李、何呢四本粵音字典做根據,唔係話右手邊啲配詞(呢道即「契丹」)有呢四本書做根據。所以用四本書作為[揭]丹一讀嘅出處並唔妥當。

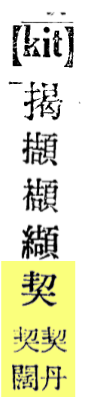

查《粵庫》所引四書,「契丹」一詞,黃錫凌《粵音韻彙》注音如下:

李卓敏《李氏中文字典》:

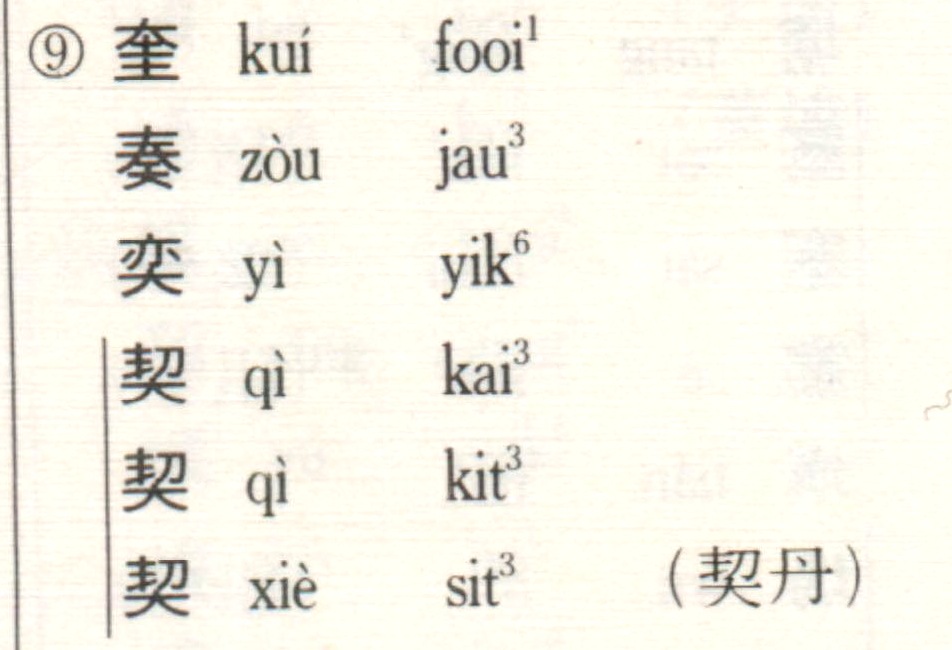

周無忌等《廣州話標準音字彙》:

何文匯等《粵音正讀字彙》:

換言之,四書之中,「契丹」一詞,黃、周二書標讀[揭]丹,李書標讀[啟]丹,何書標讀[乞]丹。重點係,李、何二書都冇提供[揭]丹一讀。《粵庫》未有講明「根據」欄只論讀音不涉詞例,致有人以為[揭]音詞例有「契丹」一詞即代表四書均將「契丹」標讀[揭]丹,實屬不幸。至於邊個係「異讀」邊個唔係,同樣係《粵庫》網編者選擇,唔係嗰幾本字典咁講。呢點使用《粵庫》時最好留意返。

至於「契丹」讀音應當如何?實際情況係:

關於 [hat1] 音:首先,古韻書如《廣韻》早已言明此字去訖切(https://ytenx.org/kyonh/cio/5/18/),同「乞」字同音,即係 [hat1]。此詞讀音既有古書為據,若依古書,[乞]丹一定最「正音」。今日[乞]音同原名 Khitan/Kitan 之 K 不合,原因係語音變化。當年(指千幾年前)此字屬溪母入聲字,原始聲母應該係 [k](為簡單用返粵拼,唔用國際音標)。假設韻母聲調不變(當然實際已經變咗),[hat1乞] 讀返 [k] 聲母就變成 [kat1咳]。當然我哋唔會因此而格硬讀[咳]丹,亦冇理由咁做,更加唔會將「乞食」「行乞」讀返做「咳食」「行咳」。譯名既定,語音變咗,都冇法子。我唔知有冇人會執着今日譯名讀音一定要同原文相同或相近啦。而《廣韻》去訖切好明顯就係何文匯《粵音正讀字彙》書收[乞]音嘅依據。不過[乞]丹一讀亦唔係始自何書,1937年《中華新字典》都係咁寫。

關於 [kit3揭]:「契」字本身有呢個音,不過同「契丹」一啲關係都冇,而係用於「契闊」一詞。讀成[揭]丹係張冠李戴嘅結果。呢個音出現,唔知係咪因為「契丹」個「契」變成[乞]已經同本字讀音有出入,於是前人就唔讀[乞]丹,揀咗另外一個接近(而本身契字有)嘅讀音代替,即係[揭]丹。亦都有可能係受其他方言影響。雖然呢個讀音似乎無古書為據,但[揭]丹呢個讀法早見於 1916 年《廣話國語一貫未定稿》,唔係《粵音韻彙》作出嚟。坊間字書似乎唔少都依循呢個注音。但如果你係從嚴派,佢其實都可以話係錯。

(除非好似某啲人咁將《粵語審音配詞字庫》嘅無標記音視為「正音」,咁[揭]呢個「錯讀」就變成「正」、[乞]呢𡈬「正讀」反而「冇咁正」。但都係嗰句,「無標記音=正音」唔係《粵庫》官方立場,只係唔知點解以訛傳訛,講到似層層。又,由呢點亦可以睇到「點解讀正音會係錯嘅事?」呢類言論聽落好似好有道理,其實講嗰個係被個「正」字誤導咗,完全唔問下「正音」到底係乜嘢標準,於是就話認為「正音」一定係好事。)

關於 [kai2啟]:呢個音唔知係點嚟,睇本書似乎係作者從普通話轉過嚟嘅。單論結果,呢個[啟]音都對到原字嘅 [k] 聲母,但呢個音來歷不明,又唔係今日實際流行讀音,貿然跟隨非常危險。

(所以字典又唔見得一定唔可以挑戰嘅。)

換言之,你要跟足古書,[乞]丹最正宗。唔接近本名讀音唔一定係罪。要貼近原名,[揭]丹係學術界比較多人承認,而字書上歷史較悠久嘅。比較多專家參與嘅兩本書,《常用字廣州話讀音表》建議讀音係[乞]丹、接受[揭]丹為又音;《廣州話正音字典》則係標[揭]丹。大抵就係反映緊呢兩種唔同嘅取態。至於[啟],個人建議唔好理。

最後就係 [sit3屑]:同[揭]一樣,雖然唔係慣用讀音,但[屑]都係契嘅固有讀音,只係喺用途上非作「契丹」義,而係喺古國名、姓氏時用。站喺字書立場,[屑]丹同[揭]丹一樣,其實都係屬於張冠李戴。不同之處係[揭]丹喺字詞典上根據真係冇乜,二嚟唔貼近原名讀音,呢個係佢嘅「弱項」。唯一就係讀呢個音嘅人似乎唔少(根據個人經驗)。而字典呢,1987 年《國音粵音索音字彙》係有收呢個讀音嘅:

至於會唔會係受當年天龍八部影響?呢個就難講矣。有趣嘅係,「契闊」頭先咪話讀[揭]闊嘅,但有啲早期字典係收[屑]闊。另一個字,「鍥」而不捨,可能有啲人都聽過有人會讀[屑]而不捨。明明唔係慣用音,點解呢個[屑]音咁大威力,呢點可能要專家解答下。不過呢兩個情況讀[屑],學術界普遍唔接受,尤其[屑]而不捨,個印象大抵係,學問較少嘅人先會咁讀。所以,要學術界接受[屑]丹,可能有啲難度。

所以,係咪「錯」、邊個係「正音」,真係要睇你乜嘢立場,我畀唔到答案,同埋就算喺道講我睇法都唔會有人理。

但就算標準冇一定,始終要面對一個問題,就係「教人」時應以何者為準。呢個情況,觀乎目前環境,可能[乞][揭]都仍然係較好嘅選擇。[啟]就一定唔好用。

(唔記得戴個頭盔,以上資料只係粗略咁搵,未必全面嘅。)

讀cat fee (kathy)

宋智考做主角老婆

咁問"你係咪契弟?"

應該點答好?

應該點答好?

都係智考靚o的

不過搞到要拍三級片