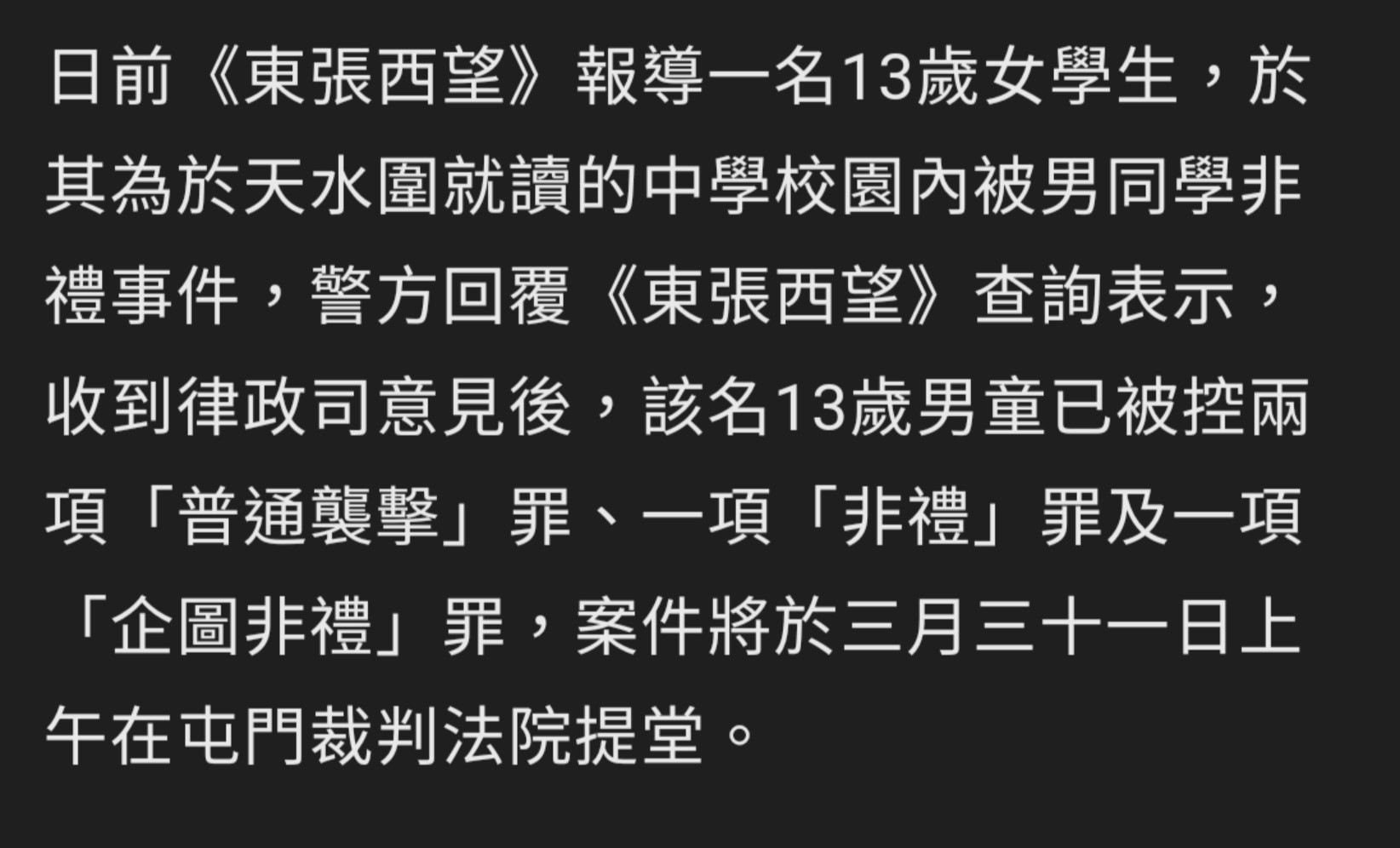

天水圍校園非禮羅生門 學校出聲明表示無此事 男同學: 點解要屈我?

美團步兵彬仔

684 回覆

591 Like

24 Dislike

咪即係無證據段估囉

成半年分分鐘紀錄都無埋

校方係咪真係有

校方係咪真係有

最後呢件事又係交返比警方不了了之

希望受害人可以堅強,唔好做出傷害自己既事

希望受害人可以堅強,唔好做出傷害自己既事

痴漢冤罪

老豆大陸佬,老母係泰國雞,住公屋。

同呢件事有乜關係?

即係你老婆同個女著短裙出街 就可以免費比10個蝻亞佬輪大米? "著短裙出街 有乜居心,心照啦"

同呢件事有乜關係?

即係你老婆同個女著短裙出街 就可以免費比10個蝻亞佬輪大米? "著短裙出街 有乜居心,心照啦"

好人好姐,呢啲人,邊會好人

咁應該一車車中學畢業送入監獄,唔好係個社會上害人害物

咁應該一車車中學畢業送入監獄,唔好係個社會上害人害物大家仲記唔記得呢單:

涉跟蹤女子上樓非禮 事主稱被告詢問「小姐,可唔可以摸你一下?」

https://lihkg.com/thread/3272798/page/1

因為之前有媒體報道,所以只要喺Google搜尋被告姓名,就會搵到被告涉嫌非禮嘅報道,當中有展示被告樣貌嘅相片,從搜尋到嘅報道中亦可知道被告被拘捕後曾被還柙,由去年3月被捕、還柙,到今年初開審,法院裁定表證成立,都有本地及海外媒體報道,亦因此喺唔同嘅網上討論區亦出現針對被告嘅討論,內容當然係負面同非善意。

單案排咗上星期五下晝喺九龍城宣判(可參考當日法庭日誌:https://e-services.judiciary.hk/dcl/view.jsp?lang=tc&date=24032023&court=KCMAG)

但直到今日都冇媒體報道個裁決,好可能當日冇媒體去旁聽,又或者有去旁聽不過認為裁決唔夠爆冇報道嘅價值,所以都幾肯定唔會有關於裁決嘅跟進報道。如果冇關於裁決嘅報道,除非單案上到高院,否則公眾就唔會喺公共領域(包括互聯網)搵到關於案件裁決嘅資料,而司法機構係唔會公佈裁判法院嘅判詞。

先唔講法院個裁決係點。試諗下,如果被告係被誣告,就算最終被告喺裁判法院審訊已經被判無罪,但因為之前報道嘅媒體都冇跟進到個裁決同冇再報道,咁公共領域關於單案嘅最新資料就定格喺「表證成立」,法律認知較低嘅普羅大眾未必識分「表證成立」同「罪名成立」,咁被告嘅姓名、樣貌就永遠同「非禮」嘅罪名掛鉤,只要喺互聯網搜索被告嘅姓名,就會搵到佢被控告非禮嘅報道,對被告造成好深遠嘅影響,例如被告日後求職、租屋嘅時候必定會遇到好大障礙同壓力,而呢啲障礙本來係佢唔應該承受嘅,仲慘過真係做過而承擔法律嘅制裁。

好多人話法律面前窮人含撚,但更根本嘅問題,係香港普羅大眾對普通法的刑事程序認識唔深,自以為見多識廣,卻容易受媒體、輿論嘅煽動以及受群眾壓力影響,再加上媒體嘅操守欠佳,報道偏頗,講啲唔講啲,令公眾掌握唔到全面完整嘅信息而被誤導。

喺現行嘅法律制度下,就算被告脫罪,亦唔輕易控告女方妨礙司法公正,因為辯方證供較弱唔代表女方俾假口供,而且提告嘅門檻好高。所以女士屈非禮,除咗錄口供同出庭作證之外,係近乎冇成本嘅,除非有好力嘅證據證明女方明知而講大話。

所以,男士被屈非禮,真係自求多福,無端面對身心、社交、財政、事業發展多方面長遠壓力,令人無奈。除咗搵個好嘅大狀之外,別無他法。

涉跟蹤女子上樓非禮 事主稱被告詢問「小姐,可唔可以摸你一下?」

https://lihkg.com/thread/3272798/page/1

因為之前有媒體報道,所以只要喺Google搜尋被告姓名,就會搵到被告涉嫌非禮嘅報道,當中有展示被告樣貌嘅相片,從搜尋到嘅報道中亦可知道被告被拘捕後曾被還柙,由去年3月被捕、還柙,到今年初開審,法院裁定表證成立,都有本地及海外媒體報道,亦因此喺唔同嘅網上討論區亦出現針對被告嘅討論,內容當然係負面同非善意。

單案排咗上星期五下晝喺九龍城宣判(可參考當日法庭日誌:https://e-services.judiciary.hk/dcl/view.jsp?lang=tc&date=24032023&court=KCMAG)

但直到今日都冇媒體報道個裁決,好可能當日冇媒體去旁聽,又或者有去旁聽不過認為裁決唔夠爆冇報道嘅價值,所以都幾肯定唔會有關於裁決嘅跟進報道。如果冇關於裁決嘅報道,除非單案上到高院,否則公眾就唔會喺公共領域(包括互聯網)搵到關於案件裁決嘅資料,而司法機構係唔會公佈裁判法院嘅判詞。

先唔講法院個裁決係點。試諗下,如果被告係被誣告,就算最終被告喺裁判法院審訊已經被判無罪,但因為之前報道嘅媒體都冇跟進到個裁決同冇再報道,咁公共領域關於單案嘅最新資料就定格喺「表證成立」,法律認知較低嘅普羅大眾未必識分「表證成立」同「罪名成立」,咁被告嘅姓名、樣貌就永遠同「非禮」嘅罪名掛鉤,只要喺互聯網搜索被告嘅姓名,就會搵到佢被控告非禮嘅報道,對被告造成好深遠嘅影響,例如被告日後求職、租屋嘅時候必定會遇到好大障礙同壓力,而呢啲障礙本來係佢唔應該承受嘅,仲慘過真係做過而承擔法律嘅制裁。

好多人話法律面前窮人含撚,但更根本嘅問題,係香港普羅大眾對普通法的刑事程序認識唔深,自以為見多識廣,卻容易受媒體、輿論嘅煽動以及受群眾壓力影響,再加上媒體嘅操守欠佳,報道偏頗,講啲唔講啲,令公眾掌握唔到全面完整嘅信息而被誤導。

喺現行嘅法律制度下,就算被告脫罪,亦唔輕易控告女方妨礙司法公正,因為辯方證供較弱唔代表女方俾假口供,而且提告嘅門檻好高。所以女士屈非禮,除咗錄口供同出庭作證之外,係近乎冇成本嘅,除非有好力嘅證據證明女方明知而講大話。

所以,男士被屈非禮,真係自求多福,無端面對身心、社交、財政、事業發展多方面長遠壓力,令人無奈。除咗搵個好嘅大狀之外,別無他法。

比人跟到唔敢報

好似係

好似係

有啲女人見過男仔好似係毒撚樣

覺得佢好好蝦, 就會屈佢非禮

覺得佢好好蝦, 就會屈佢非禮

自殺明志,到時條女必定千夫所指咁就乜仇都報晒!

係判官

女人真係easy mode

之前先有條女唔想補習

屈個先生非禮

搞到男嘅俾人查

之後鬱鬱不歡

睇唔開走左

之前先有條女唔想補習

屈個先生非禮

搞到男嘅俾人查

之後鬱鬱不歡

睇唔開走左

蝗語公屋雞無個好人

咁都要睇下妄想症係咪因為創傷後遺症

創傷後遺症要睇下係咪同學校同學有關,

e.g集體欺凌

創傷後遺症要睇下係咪同學校同學有關,

e.g集體欺凌

13歲臭雞 me too

今次拘捕咗 應該唔係#metoo而係真係有做過

校方反應好奇怪 幫住個男同學, 有冇內情

Lm

跨境中學生首日回港上課暢順

2023年2月8日

跨境中學生今日起回港上課,教育局局長蔡若蓮今早到深圳灣管制站和天水圍順德聯誼總會翁祐中學了解跨境學生過關和恢復面授課堂的情況。

蔡若蓮在深圳灣管制站聽取入境事務處人員介紹,並視察學生使用便利過關服務、乘搭公共交通工具的情況,她對跨境學生整體入境過程和交通安排感到滿意。她表示,跨境學生回校上課非常暢順,她有信心本月22日跨境小學、幼稚園生在同一安排下過關也會非常暢順。

蔡若蓮隨後到訪天水圍順德聯誼總會翁祐中學,參與跨境學生歡迎會, 並與跨境學生交談,向他們送上禮物包。

蔡若蓮會見傳媒時表示,今早一千多名學生在深圳灣口岸過關,入境事務處開設16條跨境學童專用通道,學生也可使用其他e道,基本上學生完全不用排隊等候過關。

她又說,巴士班次非常頻密,並沒有看到人龍出現,學生能準時回校。至於跨境校巴安排,蔡若蓮說,局方全速配合,相關批文、牌照、保險、司機、保姆等全部就位後,應可在預期時間內完成處理。

2023年2月8日

跨境中學生今日起回港上課,教育局局長蔡若蓮今早到深圳灣管制站和天水圍順德聯誼總會翁祐中學了解跨境學生過關和恢復面授課堂的情況。

蔡若蓮在深圳灣管制站聽取入境事務處人員介紹,並視察學生使用便利過關服務、乘搭公共交通工具的情況,她對跨境學生整體入境過程和交通安排感到滿意。她表示,跨境學生回校上課非常暢順,她有信心本月22日跨境小學、幼稚園生在同一安排下過關也會非常暢順。

蔡若蓮隨後到訪天水圍順德聯誼總會翁祐中學,參與跨境學生歡迎會, 並與跨境學生交談,向他們送上禮物包。

蔡若蓮會見傳媒時表示,今早一千多名學生在深圳灣口岸過關,入境事務處開設16條跨境學童專用通道,學生也可使用其他e道,基本上學生完全不用排隊等候過關。

她又說,巴士班次非常頻密,並沒有看到人龍出現,學生能準時回校。至於跨境校巴安排,蔡若蓮說,局方全速配合,相關批文、牌照、保險、司機、保姆等全部就位後,應可在預期時間內完成處理。

即係你覺係要用你嘅「正常思維」腦補屌咗先,做完判官好撚high就係正義?

同埋你點解覺得你思維正常?係咪用你自己心中把公義尺去量度?所以屌咗先好啱?

同埋你點解覺得你思維正常?係咪用你自己心中把公義尺去量度?所以屌咗先好啱?