原來明朝嘅廣東話同而家一樣

碧街

561 回覆

972 Like

24 Dislike

認真覆,中學嘅時候上中文堂已經知道文言文好多都係用廣東話先解得通

個post講左幾日都仲要衝出黎柒

中學果時個大中華老師中意打飛機,淨係挑d相似嘅文法同讀音嘅黎做例子,差異大果d收埋晒唔講

大個仔啦,求學問要自己求證下,中學老師水平好低架咋,有返咁上下年紀嘅係大學都入唔到果班垃圾惣

中學果時個大中華老師中意打飛機,淨係挑d相似嘅文法同讀音嘅黎做例子,差異大果d收埋晒唔講

大個仔啦,求學問要自己求證下,中學老師水平好低架咋,有返咁上下年紀嘅係大學都入唔到果班垃圾惣

未見識過吳語閩語入聲字、未見識吳語閩語讀古詩嗰啲人未必係粵語中華膠,但 89.64% 嘅粵語中華膠會覺得中文只有「廣東話」同「普通話」呢兩個語言,所以佢哋一方面話「廣東話」唔係方言然後將「上海話」視為係中國方言

而且你都講到個重點,「古代中國人講『廣東話』」論我第一次聽都係由中學老師把口噏出嚟

而且你都講到個重點,「古代中國人講『廣東話』」論我第一次聽都係由中學老師把口噏出嚟

即使時代唔同

一句屌你老母所帶嚟嘅親切感

仍然將彼此聯繫起來

一句屌你老母所帶嚟嘅親切感

仍然將彼此聯繫起來

tbb走得太前

首先強調一下閩南話係古漢語(雅言)、唐音、宋音嘅可能性係極低,我個人傾向反而係閩南話隸屬商(朝)音再加上吸收西周雅言和唐音(中古漢語),係唐朝中晚期成型。

關於閩南語,首先朱熹曾講過閩浙聲音尤不正,朱熹是南宋時期,朝廷已經南遷了,他重咁講係唔會無的放矢。

另外,我見連登仔話朱熹係垃圾(南宋理學家、思想家都話垃圾 ),既然南宋離唐相差咗成2百年,咁我哋不如去睇北宋嘅記載。

),既然南宋離唐相差咗成2百年,咁我哋不如去睇北宋嘅記載。

北宋太宗時有個泉州人叫劉昌言,因為升職太快,有啲眼紅嘅人就用語言理由去阻撓,話佢"或短其閩語難曉。太宗曰:“惟朕能曉之。" 以上是宋史劉昌言傳的記載。但呢件事係野史<<青箱雜記>>和<<玉壺清話>>亦都有記載。

<<青箱雜記>>中的記載:

劉昌言,泉州人.先仕陳洪進為幕客,歸朝,願補校官.舉進士,三上,始中第,後判審官院,未百日,為樞密副使.時有言其太驟者,太宗不聽.言者不已,乃謂:‘昌言,閩人,語頗獠,恐奏對間陛下難會. ’太宗怒曰:‘我自會得! ’其眷如此...

而<<玉壺清話>>裡記載的重好笑:

劉樞密昌言,泉人。為起居郎,太宗連賜對三日,幾至日旰。捷給詼詭,善揣摩捭闔,以迎主意。未幾,以諫議知密院,然士論所不協。君臣之會,亦隆替有限。一旦,聖眷忽解,謂左右曰:“劉某奏對皆操南音,朕理會一句不得。”因遂乞郡,允之

劉昌言好賣力咁上奏,而太宗又扮識聽咗三天,其實係一句都沒聽懂,時間耐咗就扮唔到落去。

唐朝的時間是: 公元618年~907年,而宋太宗生於939年,在位時間係976年11月15日 - 997年5月8日,太宗出世時離唐朝才三十年,按時間邏輯,宋太宗口音應該離唐官話音不遠,既然聽不懂閩南話,說明閩南話不是唐音,既然不是唐音,咁又何談閩南話傳承咗古漢語甚至上古嘅雅言呢?

我唔係語言學家、文學家,但歷史和文獻都擺在眼前,真係唔明點解總有啲文盲諗住玩弄知識去指鹿為馬

關於閩南語,首先朱熹曾講過閩浙聲音尤不正,朱熹是南宋時期,朝廷已經南遷了,他重咁講係唔會無的放矢。

另外,我見連登仔話朱熹係垃圾(南宋理學家、思想家都話垃圾

),既然南宋離唐相差咗成2百年,咁我哋不如去睇北宋嘅記載。

),既然南宋離唐相差咗成2百年,咁我哋不如去睇北宋嘅記載。北宋太宗時有個泉州人叫劉昌言,因為升職太快,有啲眼紅嘅人就用語言理由去阻撓,話佢"或短其閩語難曉。太宗曰:“惟朕能曉之。" 以上是宋史劉昌言傳的記載。但呢件事係野史<<青箱雜記>>和<<玉壺清話>>亦都有記載。

<<青箱雜記>>中的記載:

劉昌言,泉州人.先仕陳洪進為幕客,歸朝,願補校官.舉進士,三上,始中第,後判審官院,未百日,為樞密副使.時有言其太驟者,太宗不聽.言者不已,乃謂:‘昌言,閩人,語頗獠,恐奏對間陛下難會. ’太宗怒曰:‘我自會得! ’其眷如此...

而<<玉壺清話>>裡記載的重好笑:

劉樞密昌言,泉人。為起居郎,太宗連賜對三日,幾至日旰。捷給詼詭,善揣摩捭闔,以迎主意。未幾,以諫議知密院,然士論所不協。君臣之會,亦隆替有限。一旦,聖眷忽解,謂左右曰:“劉某奏對皆操南音,朕理會一句不得。”因遂乞郡,允之

劉昌言好賣力咁上奏,而太宗又扮識聽咗三天,其實係一句都沒聽懂,時間耐咗就扮唔到落去。

唐朝的時間是: 公元618年~907年,而宋太宗生於939年,在位時間係976年11月15日 - 997年5月8日,太宗出世時離唐朝才三十年,按時間邏輯,宋太宗口音應該離唐官話音不遠,既然聽不懂閩南話,說明閩南話不是唐音,既然不是唐音,咁又何談閩南話傳承咗古漢語甚至上古嘅雅言呢?

我唔係語言學家、文學家,但歷史和文獻都擺在眼前,真係唔明點解總有啲文盲諗住玩弄知識去指鹿為馬

越人啊

睇下人哋學者客觀嘅文章, 再諗下廣東話同閩南話邊個同中原語言淵源啲

奇妙的廣東話-閒談粤語中的雅言及與中原語言的淵源

8 月 19, 2021 【評論雜文】第39號

作者: 漁樵耕讀

來源: https://bit.ly/39iVtGF

首先申明,我不是廣東人,與老廣也沒有任何家族或姻親關係,甚至連廣東香港都沒有去過,所以不存在“conflict of interest”(利益衝突),對粵語的喜愛純屬本人對語言文字的興趣,與血緣或地域無關。

其實我以前也跟很多廣東以外的人一樣,對粵語一竅不通,也不屑一聽,甚至斥之為“鳥語”。現在想起來,自己當時是多麼的無知,由此而產生出的傲慢與偏見是多麼的可怕。對粵語產生興趣的起因,是我在幾年前看一部粵語版的電視劇時,留意到粵語中很多說法非常文雅,近乎文言文,比如吃叫“食”、喝叫“飲”、走叫“行”、穿衣叫“著衫”、生氣叫“惱”、騙人叫“訛”,討厭叫“憎”,這在現代漢語(普通話)和其它方言(包括吳語)中都很少見。從此以後,我對粵語的興趣與日俱增,開始多看粵語電視劇,多聽粵語廣播節目,甚至連上班路上聽的電子書都是粵語版的歷史故事,幾乎到了“非粵勿視、非粵勿聽、非粵勿言”的痴迷程度。由此也對粵語有了許多新的認識,深感粵語實在是奇妙而優雅的語言,傳承了唐宋漢語的優美文字和音韻,心有所得,寫下來與諸君分享一二。

一、 粵語的由來

秦始皇統一六國後,派兵征伐遙遠而荒蠻的嶺南南越(粵)之地。趙陀率領的五十萬中原士兵留在了當地建立南越國,與土著雜處。這批人數眾多的士卒帶去的中原語言應該是粵語的雛形。廣東在大庾嶺(梅嶺)以南,所以又稱嶺南。由於地處南疆一隅,山川險惡,道路阻隔,嶺南一直被中原視為“化外之地”,也是古代欽犯的流放之地。唐初大詩人宋之問被流放到嶺南經過大庾嶺時,就曾感嘆道:“陽月南飛雁,傳聞至此歸。我行殊未已,何日復歸來……”(《題大庾嶺北驛》),近乎絕望。一直到唐中葉時,廣東籍的宰相張九齡(即“海上生明月,天涯共此時”一詩作者)深知粵道之難,提請朝廷在他的家鄉韶關開鑿了梅嶺古道,從此開闢了從中原到嶺南的通途,大大促進了南北交通,也使得大量中原商賈和民眾移民嶺南(順便提一句,梅嶺古道一直在我的旅行計劃之中,尚未成行,希望能與志趣相投的朋友結伴偕行,一起去梅嶺探古尋幽)。

唐宋之際的歷次大規模戰亂時期,都有大批中原民眾遷徙流亡。唐末的“安史之亂”和黃巢之亂,導致大批流民南遷到嶺南。北宋“靖康之亂”後,中原為金人所佔,又有大批中原漢人南下,直至嶺南。南宋末年蒙古人入主中原,引發更多南遷移民。所以唐宋幾百年間大量的中原漢人南遷定居嶺南一帶,他們的語言與當地原有的語言融合,形成了粵方言。中原移民形成的另外一個語言是客家話,它的形成和語音與粵語有所不同,筆者在另一篇文章中有所提及,不在本文中討論。所以,今天粵語的主要來源是中古(唐宋)的中原方言,它也保留了許多中古漢語的語言特點,我們將會在下文提到。

二、 粵語中的雅言詞彙

如果我們留心一下,很快就能發現粵語講的很多是文言(雅言),而現代漢語講的都是白話。除了本文開頭提到的一些例子外,類似的文言詞彙也俯拾皆是,信手拈來。下面我們再列舉更多的粵語詞彙,仔細品味一下它們的用字(前面是普通話,括號中為粵語):

吃(食)、喝(飲)、走路(行)

是(系)、沒有(無)、多少(幾多)、或者(抑或)

喜歡(中意)、討厭(憎)、害怕(驚)、生氣(惱)

交談(傾解/計)、理解(明)

擁抱(攬)、猜測(估)、發瘋(癲)

穿衣服(著衫)、脫衣服(除衫)、破衣服(爛衫)

壞人(衰人)、調皮蛋(百厭仔)、瞎子(盲公)

騙人(訛)、缺德(陰騭)、坐牢(坐監)、臟(污糟)

脖子(頸)、大腿(髀)、倔強/不屈服(硬頸)

嘔吐(嘔)、腹瀉(屙)、皮膚破裂(損)、量體溫(探熱)

下雨(落雨)、打傘(擔遮)

上午(上晝)、下午(晏晝)

小鳥(雀仔)、翅膀(翼)

一瓶酒(一樽酒)

粵語中這一類文言詞彙比比皆是,古風猶存,簡潔文雅,是不是很生動有趣?

另一個非常有趣的字,是粵語中表達“站”的字 – “企”(kei)。這個“企”字是象形(兼會意)文字,由“人”和“止”(趾,腳)組成,即踮著腳站立的意思。企鵝的“企”字也是同樣的意思。這個字在甲骨文中形像極了(見下圖),字義一目了然。筆者家鄉吳語中的“站”字的發音(gai,常州音)與粵語相近,可能是同一個字。現代漢語中已經很少用“企”字來表示站立的意思,儘管有盼望(企望)的意思,但也是從原義引申出來的,即踮起腳尖向外張望。原先我一直不解,為什麼廣東話把站說成“企”。大約在兩年前,當我在閱讀一本介紹甲骨文的書籍時,看到了“企”字的甲骨文字形,猛然醒悟,一下就明白了粵語中為何用這個古字來表達站立之意,著實驚喜了一番,也深深感嘆粵語中存留的古風雅意。這也是讀閒書的一大樂趣,常常在無意間解開了一個不相干話題中的疑惑,此乃題外話。

三、 粵語中的唐宋古音

廣東人常常自豪粵語有“九聲六調”。嚴格來講,粵語還是四聲(平上去入),不過可以再細分出陰平、陽平、陰上、陽上、陰去、陽去、陰入、中入、陽入九個調。但有一點是肯定的,粵語語音非常豐富,吐字非常清晰,語調抑揚頓挫,而且保留了很多古音,這不僅僅反映在聲調上,也反映在發聲的聲母、和押韻的韻母中。我們分別舉一些例子來說明:

1. 聲調

我們都知道“四聲”中的入聲字在普通話中已經“黃鶴一去不復返”,但在粵語中卻完整地保留了下來,而且以 -t、 -p、 -k結尾,非常容易辨別(而同樣保留了入聲字的吳語卻沒有這類韻尾,需要用心體會),如一、六、七、八、十、鴨、汁、熱、日、食、黑、竹、菊、習。我們再用前面提到的張九齡這首《望月懷遠》詩為例:

海上生明月,天涯共此時。

情人怨遙夜,竟夕起相思。

滅燭憐光滿,披衣覺露滋。

不堪盈手贈,還寢夢佳期。

如果用現代普通話去唸,張大總理這首五言律詩恐怕難以及格,因為其中的“夕、滅、燭、覺”這幾個字除了“滅”字是仄聲,其它三字都是平聲,嚴重“犯規”了。但這種低級錯誤在中唐詩人的作品中是不可能出現的,因為這幾個字都是入聲,在唐代漢語和現代粵語中都讀成仄聲,所以是百分之百合律的。如果不諳入聲字,可能會造成一大批“冤假錯案”,而用粵語讀就可完全避免了。

2. 聲母

現代普通話中有20個聲母,來源於元代的《中原音韻》(現代普通話的語音基礎)。粵語中有19個聲母,但與普通話中的聲母有所區別。比如,粵語中的ng, gw, kw聲母都是普通話中所沒有的,像“我”(ngo)、“牙”(ngaa)、 “季”(gwai)、“虧”(kwai)。

而普通話中的j 、q 、x這幾個聲母也是粵語所沒有的,因為它們是元代以後產生的新聲母,由舌根音g 、k 、h演變而來,所以在粵語中不存在。

j – 粵語中幾乎都發成 g,比如“雞”(gai)、“季”(gwai)、“急”(gap)

q –粵語中大多發成 k,如“奇”(kei)、“群”(kun)、“窮”(kung)

x –粵語中發成h,如“雄”(hung)、“項”(hong)、“戲”(hei)

可見粵語保留了很多中古(唐宋)語音的特點。

3. 韻母

普通話中有39個韻母,比《中原音韻》中的韻母數量(46個)略少。粵語中有56個韻母。粵語與普通話在韻母上的差別主要有三個方面。

一是粵語中一些雙元音韻母普通話中沒有,像aa,oe,eo,如“監”(gaam)、“香”(hoeng)、“春”(ceon)。二是前面提到的入聲字,粵語比普通話多了以 -t、 -p、 -k結尾的入聲字韻母,如八(bat)、鴨(aap)、角(gok);三是粵語比普通話多了以鼻音m結尾的韻母,如林(lam)、金(kam)、心(sam)、 南(naam)。這類以鼻音m為韻尾的韻母普遍存在於中古漢語中,而在現代普通話中已經消失。普通話中僅保留了n和 ng 兩個鼻音韻母,而在中古漢語中有m, n, ng三個。這也是粵語具有唐宋語音特點的另一個例證。

另外,粵語中“兒”、“爾”、“二”、“耳”、“而”、“邇”等現代漢語中發成 er的字,一律發成 ni聲,與“倪”、“你”一樣,韻母相同,只有聲調的區別。這也是唐宋語音,與宋代的韻書《廣韻》高度吻合,也符合古人造字的諧音原理,即同聲符的字必同音。也就是說,兒、倪、霓都用“兒”字作聲符,發音都與“兒”(ni)相同。同樣,爾、你、邇發音都與“爾”相同。以唐朝詩人李益的《江南曲》為例,大家可以體會一下“兒”字的讀音:

嫁得瞿塘賈,

朝朝誤妾期。

早知潮有信,

嫁與弄潮兒。

綜上所述,廣東話(粵語)與中原古漢語一脈相承,用詞文白相應、言簡意雅,發音清晰多樣,古韻猶存,實在是妙趣橫生,回味無窮,你還會覺得它是“鳥語”嗎?如果你非要說是,那它便是中華文化百花園的花叢中黃鸝鳥發出的清脆悅耳、婉轉動聽的鳥語,是春天裡美麗的歌聲,不亦宜乎?

作者邵立榮,筆名漁樵耕讀,號漁樵子,江蘇宜興人。早年畢業於蘇州醫學院,先後求學和任職於挪威奧斯陸大學、美國科羅拉多州立大學、猶他大學、和國防醫科大學,現就職於約翰霍普金斯大學醫學院,從事神經科學和神經疾病研究。

(鳴謝:本文起草修改過程中,得到半杯清茶社文友豐達明教授、鄧家齊先生及其朋友的指教和幫助,頗受啟發,特此感謝!)

奇妙的廣東話-閒談粤語中的雅言及與中原語言的淵源

8 月 19, 2021 【評論雜文】第39號

作者: 漁樵耕讀

來源: https://bit.ly/39iVtGF

首先申明,我不是廣東人,與老廣也沒有任何家族或姻親關係,甚至連廣東香港都沒有去過,所以不存在“conflict of interest”(利益衝突),對粵語的喜愛純屬本人對語言文字的興趣,與血緣或地域無關。

其實我以前也跟很多廣東以外的人一樣,對粵語一竅不通,也不屑一聽,甚至斥之為“鳥語”。現在想起來,自己當時是多麼的無知,由此而產生出的傲慢與偏見是多麼的可怕。對粵語產生興趣的起因,是我在幾年前看一部粵語版的電視劇時,留意到粵語中很多說法非常文雅,近乎文言文,比如吃叫“食”、喝叫“飲”、走叫“行”、穿衣叫“著衫”、生氣叫“惱”、騙人叫“訛”,討厭叫“憎”,這在現代漢語(普通話)和其它方言(包括吳語)中都很少見。從此以後,我對粵語的興趣與日俱增,開始多看粵語電視劇,多聽粵語廣播節目,甚至連上班路上聽的電子書都是粵語版的歷史故事,幾乎到了“非粵勿視、非粵勿聽、非粵勿言”的痴迷程度。由此也對粵語有了許多新的認識,深感粵語實在是奇妙而優雅的語言,傳承了唐宋漢語的優美文字和音韻,心有所得,寫下來與諸君分享一二。

一、 粵語的由來

秦始皇統一六國後,派兵征伐遙遠而荒蠻的嶺南南越(粵)之地。趙陀率領的五十萬中原士兵留在了當地建立南越國,與土著雜處。這批人數眾多的士卒帶去的中原語言應該是粵語的雛形。廣東在大庾嶺(梅嶺)以南,所以又稱嶺南。由於地處南疆一隅,山川險惡,道路阻隔,嶺南一直被中原視為“化外之地”,也是古代欽犯的流放之地。唐初大詩人宋之問被流放到嶺南經過大庾嶺時,就曾感嘆道:“陽月南飛雁,傳聞至此歸。我行殊未已,何日復歸來……”(《題大庾嶺北驛》),近乎絕望。一直到唐中葉時,廣東籍的宰相張九齡(即“海上生明月,天涯共此時”一詩作者)深知粵道之難,提請朝廷在他的家鄉韶關開鑿了梅嶺古道,從此開闢了從中原到嶺南的通途,大大促進了南北交通,也使得大量中原商賈和民眾移民嶺南(順便提一句,梅嶺古道一直在我的旅行計劃之中,尚未成行,希望能與志趣相投的朋友結伴偕行,一起去梅嶺探古尋幽)。

唐宋之際的歷次大規模戰亂時期,都有大批中原民眾遷徙流亡。唐末的“安史之亂”和黃巢之亂,導致大批流民南遷到嶺南。北宋“靖康之亂”後,中原為金人所佔,又有大批中原漢人南下,直至嶺南。南宋末年蒙古人入主中原,引發更多南遷移民。所以唐宋幾百年間大量的中原漢人南遷定居嶺南一帶,他們的語言與當地原有的語言融合,形成了粵方言。中原移民形成的另外一個語言是客家話,它的形成和語音與粵語有所不同,筆者在另一篇文章中有所提及,不在本文中討論。所以,今天粵語的主要來源是中古(唐宋)的中原方言,它也保留了許多中古漢語的語言特點,我們將會在下文提到。

二、 粵語中的雅言詞彙

如果我們留心一下,很快就能發現粵語講的很多是文言(雅言),而現代漢語講的都是白話。除了本文開頭提到的一些例子外,類似的文言詞彙也俯拾皆是,信手拈來。下面我們再列舉更多的粵語詞彙,仔細品味一下它們的用字(前面是普通話,括號中為粵語):

吃(食)、喝(飲)、走路(行)

是(系)、沒有(無)、多少(幾多)、或者(抑或)

喜歡(中意)、討厭(憎)、害怕(驚)、生氣(惱)

交談(傾解/計)、理解(明)

擁抱(攬)、猜測(估)、發瘋(癲)

穿衣服(著衫)、脫衣服(除衫)、破衣服(爛衫)

壞人(衰人)、調皮蛋(百厭仔)、瞎子(盲公)

騙人(訛)、缺德(陰騭)、坐牢(坐監)、臟(污糟)

脖子(頸)、大腿(髀)、倔強/不屈服(硬頸)

嘔吐(嘔)、腹瀉(屙)、皮膚破裂(損)、量體溫(探熱)

下雨(落雨)、打傘(擔遮)

上午(上晝)、下午(晏晝)

小鳥(雀仔)、翅膀(翼)

一瓶酒(一樽酒)

粵語中這一類文言詞彙比比皆是,古風猶存,簡潔文雅,是不是很生動有趣?

另一個非常有趣的字,是粵語中表達“站”的字 – “企”(kei)。這個“企”字是象形(兼會意)文字,由“人”和“止”(趾,腳)組成,即踮著腳站立的意思。企鵝的“企”字也是同樣的意思。這個字在甲骨文中形像極了(見下圖),字義一目了然。筆者家鄉吳語中的“站”字的發音(gai,常州音)與粵語相近,可能是同一個字。現代漢語中已經很少用“企”字來表示站立的意思,儘管有盼望(企望)的意思,但也是從原義引申出來的,即踮起腳尖向外張望。原先我一直不解,為什麼廣東話把站說成“企”。大約在兩年前,當我在閱讀一本介紹甲骨文的書籍時,看到了“企”字的甲骨文字形,猛然醒悟,一下就明白了粵語中為何用這個古字來表達站立之意,著實驚喜了一番,也深深感嘆粵語中存留的古風雅意。這也是讀閒書的一大樂趣,常常在無意間解開了一個不相干話題中的疑惑,此乃題外話。

三、 粵語中的唐宋古音

廣東人常常自豪粵語有“九聲六調”。嚴格來講,粵語還是四聲(平上去入),不過可以再細分出陰平、陽平、陰上、陽上、陰去、陽去、陰入、中入、陽入九個調。但有一點是肯定的,粵語語音非常豐富,吐字非常清晰,語調抑揚頓挫,而且保留了很多古音,這不僅僅反映在聲調上,也反映在發聲的聲母、和押韻的韻母中。我們分別舉一些例子來說明:

1. 聲調

我們都知道“四聲”中的入聲字在普通話中已經“黃鶴一去不復返”,但在粵語中卻完整地保留了下來,而且以 -t、 -p、 -k結尾,非常容易辨別(而同樣保留了入聲字的吳語卻沒有這類韻尾,需要用心體會),如一、六、七、八、十、鴨、汁、熱、日、食、黑、竹、菊、習。我們再用前面提到的張九齡這首《望月懷遠》詩為例:

海上生明月,天涯共此時。

情人怨遙夜,竟夕起相思。

滅燭憐光滿,披衣覺露滋。

不堪盈手贈,還寢夢佳期。

如果用現代普通話去唸,張大總理這首五言律詩恐怕難以及格,因為其中的“夕、滅、燭、覺”這幾個字除了“滅”字是仄聲,其它三字都是平聲,嚴重“犯規”了。但這種低級錯誤在中唐詩人的作品中是不可能出現的,因為這幾個字都是入聲,在唐代漢語和現代粵語中都讀成仄聲,所以是百分之百合律的。如果不諳入聲字,可能會造成一大批“冤假錯案”,而用粵語讀就可完全避免了。

2. 聲母

現代普通話中有20個聲母,來源於元代的《中原音韻》(現代普通話的語音基礎)。粵語中有19個聲母,但與普通話中的聲母有所區別。比如,粵語中的ng, gw, kw聲母都是普通話中所沒有的,像“我”(ngo)、“牙”(ngaa)、 “季”(gwai)、“虧”(kwai)。

而普通話中的j 、q 、x這幾個聲母也是粵語所沒有的,因為它們是元代以後產生的新聲母,由舌根音g 、k 、h演變而來,所以在粵語中不存在。

j – 粵語中幾乎都發成 g,比如“雞”(gai)、“季”(gwai)、“急”(gap)

q –粵語中大多發成 k,如“奇”(kei)、“群”(kun)、“窮”(kung)

x –粵語中發成h,如“雄”(hung)、“項”(hong)、“戲”(hei)

可見粵語保留了很多中古(唐宋)語音的特點。

3. 韻母

普通話中有39個韻母,比《中原音韻》中的韻母數量(46個)略少。粵語中有56個韻母。粵語與普通話在韻母上的差別主要有三個方面。

一是粵語中一些雙元音韻母普通話中沒有,像aa,oe,eo,如“監”(gaam)、“香”(hoeng)、“春”(ceon)。二是前面提到的入聲字,粵語比普通話多了以 -t、 -p、 -k結尾的入聲字韻母,如八(bat)、鴨(aap)、角(gok);三是粵語比普通話多了以鼻音m結尾的韻母,如林(lam)、金(kam)、心(sam)、 南(naam)。這類以鼻音m為韻尾的韻母普遍存在於中古漢語中,而在現代普通話中已經消失。普通話中僅保留了n和 ng 兩個鼻音韻母,而在中古漢語中有m, n, ng三個。這也是粵語具有唐宋語音特點的另一個例證。

另外,粵語中“兒”、“爾”、“二”、“耳”、“而”、“邇”等現代漢語中發成 er的字,一律發成 ni聲,與“倪”、“你”一樣,韻母相同,只有聲調的區別。這也是唐宋語音,與宋代的韻書《廣韻》高度吻合,也符合古人造字的諧音原理,即同聲符的字必同音。也就是說,兒、倪、霓都用“兒”字作聲符,發音都與“兒”(ni)相同。同樣,爾、你、邇發音都與“爾”相同。以唐朝詩人李益的《江南曲》為例,大家可以體會一下“兒”字的讀音:

嫁得瞿塘賈,

朝朝誤妾期。

早知潮有信,

嫁與弄潮兒。

綜上所述,廣東話(粵語)與中原古漢語一脈相承,用詞文白相應、言簡意雅,發音清晰多樣,古韻猶存,實在是妙趣橫生,回味無窮,你還會覺得它是“鳥語”嗎?如果你非要說是,那它便是中華文化百花園的花叢中黃鸝鳥發出的清脆悅耳、婉轉動聽的鳥語,是春天裡美麗的歌聲,不亦宜乎?

作者邵立榮,筆名漁樵耕讀,號漁樵子,江蘇宜興人。早年畢業於蘇州醫學院,先後求學和任職於挪威奧斯陸大學、美國科羅拉多州立大學、猶他大學、和國防醫科大學,現就職於約翰霍普金斯大學醫學院,從事神經科學和神經疾病研究。

(鳴謝:本文起草修改過程中,得到半杯清茶社文友豐達明教授、鄧家齊先生及其朋友的指教和幫助,頗受啟發,特此感謝!)

你咁講

唐代時六道老祖慧能求道於五祖弘忍時

佛經同史書都話弘忍串慧能係來自嶺南嘅獦獠

慧能係廣東一帶人,佢自稱語音不正

即係嶺南呢邊啲話對中原人黎講都係好難聽

簡單啲講就係不論閩定粵

南方嘅話响唐宋都同中原官話唔同音

但因為啲人要做官考試或同官府打交道

所以先會有人識官話官字

而嗰個年代南方語有時出現有音冇字

就借官話近音字或異體字代咗去

即係我哋現代有時啲新發音冇字或唔識寫古字

求其搵個字代咗佢咁解

唐代時六道老祖慧能求道於五祖弘忍時

佛經同史書都話弘忍串慧能係來自嶺南嘅獦獠

慧能係廣東一帶人,佢自稱語音不正

即係嶺南呢邊啲話對中原人黎講都係好難聽

簡單啲講就係不論閩定粵

南方嘅話响唐宋都同中原官話唔同音

但因為啲人要做官考試或同官府打交道

所以先會有人識官話官字

而嗰個年代南方語有時出現有音冇字

就借官話近音字或異體字代咗去

即係我哋現代有時啲新發音冇字或唔識寫古字

求其搵個字代咗佢咁解

條友真係唔識

叫佢打開啲史書同地圖睇下

唐宋開發梅嶺古道同橫浦後

都係去粵北而唔係落廣州

而嗰幾代南遷到粵北嘅人

你知唔知呢幾百年我哋叫佢哋做乜呀

未就係叫客家人囉

客者即係原本唔係响到住咁解

要講都係客家人帶中古漢語移落黎啦

點會係帶落黎變粵語呀

叫佢打開啲史書同地圖睇下

唐宋開發梅嶺古道同橫浦後

都係去粵北而唔係落廣州

而嗰幾代南遷到粵北嘅人

你知唔知呢幾百年我哋叫佢哋做乜呀

未就係叫客家人囉

客者即係原本唔係响到住咁解

要講都係客家人帶中古漢語移落黎啦

點會係帶落黎變粵語呀

你去撚咗邊呀,我想睇5**成績呀

唔好淨係識擺低負評先

唔好淨係識擺低負評先

故宮曾經有一個笑話, 係講溥儀有一次自費入故宮遊覽,途徑伯父光緒帝嘅住處時,見裡面熱鬧,原因係大家對一副掛在牆上的光緒畫像議論紛紛,話原來光緒皇帝真正嘅樣係咁㗎。點知溥儀行入間房睇見畫像,瞬間就呆咗,發現了房中懸掛畫像係佢老竇載灃,但工作人員同畫像解說話係光緒。

溥儀於是同旁邊嘅工作人員指出呢個錯誤,話:你哋將光緒皇帝嘅畫像放錯咗!

工作人員當時聽到一頭霧水,表示自己唔清楚,而且畫像是經過專家認定,絕對不會錯。聽咗呢番話嘅溥儀心諗自己老竇點會唔認得

等到專家來到嘅時候,溥儀都唔想聽對方嘅廢話,直接講:“你哋將光緒皇帝的畫像掛錯,呢幅畫像裡嘅人是醇親王載灃而唔係光緒帝。”

專家聽到時竟然哈哈大笑,以為溥儀係度搞事,叫佢唔好9up當秘笈。溥儀於是直接躂朵話:“我係溥儀,牆上幅畫嘅人係我老竇!”

呢番話一出,在場嘅人先知原來眼前呢位竟然係大清朝最後一位皇帝「宣統皇帝溥儀」,重搞咗個大烏龍。當時專家同工作人員馬上向佢表示歉意,並對呢個錯誤作出更正。

所以班語言專家只係整合手頭上嘅資料去9up下, 之於歷史事實有無認真考證過, 真係who knows

溥儀於是同旁邊嘅工作人員指出呢個錯誤,話:你哋將光緒皇帝嘅畫像放錯咗!

工作人員當時聽到一頭霧水,表示自己唔清楚,而且畫像是經過專家認定,絕對不會錯。聽咗呢番話嘅溥儀心諗自己老竇點會唔認得

等到專家來到嘅時候,溥儀都唔想聽對方嘅廢話,直接講:“你哋將光緒皇帝的畫像掛錯,呢幅畫像裡嘅人是醇親王載灃而唔係光緒帝。”

專家聽到時竟然哈哈大笑,以為溥儀係度搞事,叫佢唔好9up當秘笈。溥儀於是直接躂朵話:“我係溥儀,牆上幅畫嘅人係我老竇!”

呢番話一出,在場嘅人先知原來眼前呢位竟然係大清朝最後一位皇帝「宣統皇帝溥儀」,重搞咗個大烏龍。當時專家同工作人員馬上向佢表示歉意,並對呢個錯誤作出更正。

所以班語言專家只係整合手頭上嘅資料去9up下, 之於歷史事實有無認真考證過, 真係who knows

嗱,先小人後君子,以下小弟評論唔係針對客家人,我只係客觀去提出現實問題:

1) 首先梅嶺古道係去粵北而唔係落廣州呢點無錯,但你知唔知點解古道只係去到粵北先? 因為梅嶺古道(南粵雄關)係連接咗嶺南水道自北江(韶州)、湞江(雄州)到嶺北水道贛江(九江)、京杭大運河的空白,為水路漕運提供了極大的便利,改變了以往以陸路為主,沿騎田嶺(折嶺古道)北向的舊路。

有艇坐落去肥沃平原嘅廣州唔去, 走去住粵北沼澤山區? 唔通呢班走難嘅「客家人」係苦行僧

2) 客家這一稱謂,源於東晉南北朝時期的「給客制度」及唐宋時期的「客戶」制度。客戶制度原本並非現今大眾認知的客家人專屬。

你所知嘅「客家」之稱係源於清朝初年,當時廣東四邑地區以地主自居嘅四邑族群冠予客家,係一個他稱。之初仍無客家之稱,而只有土籍、客籍嘅區別。「客家」呢個他稱名詞係後來由於羅香林嘅客家學說而廣為人所知,逐漸成為族群名稱,不少人因此欣然受之,自稱客家人。

所以你話嘅「幾代南遷到粵北嘅人,呢幾百年我哋叫佢哋做乜呀,未就係叫客家人囉」,同埋「客家人帶中古漢語移落黎」呢點已經係謬誤

3) 客家人主要係從商,古時儒家封建社會從商係屬於賤籍(明末同清地位先開始提升),一群賤籍無乜讀過書又無考取功名嘅難民,由佢哋帶雅言(文言文)同中古漢語移落黎,等於你話班小學雞去大學做professor,呢點我點get都get唔到

1) 首先梅嶺古道係去粵北而唔係落廣州呢點無錯,但你知唔知點解古道只係去到粵北先? 因為梅嶺古道(南粵雄關)係連接咗嶺南水道自北江(韶州)、湞江(雄州)到嶺北水道贛江(九江)、京杭大運河的空白,為水路漕運提供了極大的便利,改變了以往以陸路為主,沿騎田嶺(折嶺古道)北向的舊路。

有艇坐落去肥沃平原嘅廣州唔去, 走去住粵北沼澤山區? 唔通呢班走難嘅「客家人」係苦行僧

2) 客家這一稱謂,源於東晉南北朝時期的「給客制度」及唐宋時期的「客戶」制度。客戶制度原本並非現今大眾認知的客家人專屬。

你所知嘅「客家」之稱係源於清朝初年,當時廣東四邑地區以地主自居嘅四邑族群冠予客家,係一個他稱。之初仍無客家之稱,而只有土籍、客籍嘅區別。「客家」呢個他稱名詞係後來由於羅香林嘅客家學說而廣為人所知,逐漸成為族群名稱,不少人因此欣然受之,自稱客家人。

所以你話嘅「幾代南遷到粵北嘅人,呢幾百年我哋叫佢哋做乜呀,未就係叫客家人囉」,同埋「客家人帶中古漢語移落黎」呢點已經係謬誤

3) 客家人主要係從商,古時儒家封建社會從商係屬於賤籍(明末同清地位先開始提升),一群賤籍無乜讀過書又無考取功名嘅難民,由佢哋帶雅言(文言文)同中古漢語移落黎,等於你話班小學雞去大學做professor,呢點我點get都get唔到

1. 未玩啦,唐末客家人去廣北同福建

人哋古代有哂紀錄

你自己google都一堆文

如果廣北係沼澤山區

南到廣州香港呢啲未一樣係瘟疫區黎

前幾日先有連登仔叫春話冇冷氣古代點住

個答案未就係古代亞熱帶好少人肯住囉

2. 你都識講東晉勁多人都係有戶

點會有客戶就叫客家人呀

宋又有客戶制咁未全國都叫客家人?

你不如search下給客同客家人係未真係有關係

3. 商人唔識字?

呂不韋已經係商人又識字又識典又攪政治啦

人哋古代有哂紀錄

你自己google都一堆文

如果廣北係沼澤山區

南到廣州香港呢啲未一樣係瘟疫區黎

前幾日先有連登仔叫春話冇冷氣古代點住

個答案未就係古代亞熱帶好少人肯住囉

2. 你都識講東晉勁多人都係有戶

點會有客戶就叫客家人呀

宋又有客戶制咁未全國都叫客家人?

你不如search下給客同客家人係未真係有關係

3. 商人唔識字?

呂不韋已經係商人又識字又識典又攪政治啦

語音不正呢點其實有其他典故可以借鑑, 例如晚唐詩人胡曾所作的一首五言絕句

戲妻族語不正

呼十卻為石,喚針將作真。忽然雲雨至,總道是天因。

該詩為胡曾調侃其妻子的族人說當時官話而發生的語音不正之狀況,“十”與“石”,“針”與“真”,“陰”與“因”,在今天的普通話中都是同音字,但在古代雅言中,讀音顯然有別。

閩南話版: https://www.youtube.com/watch?v=QNXY3m2BsWs

潮州話版: https://www.youtube.com/watch?v=1rDZRae9FFQ

對比粵語, 粵語係最公整

戲妻族語不正

呼十卻為石,喚針將作真。忽然雲雨至,總道是天因。

該詩為胡曾調侃其妻子的族人說當時官話而發生的語音不正之狀況,“十”與“石”,“針”與“真”,“陰”與“因”,在今天的普通話中都是同音字,但在古代雅言中,讀音顯然有別。

閩南話版: https://www.youtube.com/watch?v=QNXY3m2BsWs

潮州話版: https://www.youtube.com/watch?v=1rDZRae9FFQ

對比粵語, 粵語係最公整

見得閒覆多你兩句

唐宋出名商業發達

如果啲商人目不識丁又係賤民

又點攪到商業發達呀

佢哋唔識官話官字點撚樣同官府來往呀

同樣道理你睇香港最早期識官方英文堆華人係邊堆呀

未就係做買辦嗰堆商人囉

唐宋出名商業發達

如果啲商人目不識丁又係賤民

又點攪到商業發達呀

佢哋唔識官話官字點撚樣同官府來往呀

同樣道理你睇香港最早期識官方英文堆華人係邊堆呀

未就係做買辦嗰堆商人囉

未撚鳩啦

連何文匯都未敢話啲古代雅言嘅字點讀

你哋勁撚過何文匯推到話粵音最似雅言

連何文匯都未敢話啲古代雅言嘅字點讀

你哋勁撚過何文匯推到話粵音最似雅言

1) 唔好意思, 你所謂嘅唐末客家人去廣北同福建, 其實大部份都係去咗廣州

2) 你連封建社會階級都未分清, 就將難民/移民=客家人, 已經代表你係無讀歷史, 淨係ff

3) 首先呂不韋係咩年代? 戰國時代, 果陣7國係以儒家封建思想嗎?

2) 你連封建社會階級都未分清, 就將難民/移民=客家人, 已經代表你係無讀歷史, 淨係ff

3) 首先呂不韋係咩年代? 戰國時代, 果陣7國係以儒家封建思想嗎?

你真係唔識歷史㗎, 連「商」「賈」此兩字都唔識, 所以重話客家人識官話官字同官府來往

古代中國對作買賣之人統稱為商賈,有「坐賈行商」之說;意即「商」為從事長途販運的商人,即為行商,負責把出產地的貨物販運到銷售市場;「賈」是從事開設鋪面從事零售的商人,即為坐賈,負責從行商那裏大量買下貨物,然後向當地消費者零售這些商品。小手工業者則是既作生產,也作銷售。一些本錢較小的商人,既無力從事長途販運,又無法開設店鋪進行定點零售,只有簡單臨時攤檔的則為小販。連銷售點也沒有的,往往採用人力或小型交通工具走街串巷沿街叫賣,稱為貨郎。

古代「商人」簡單啲講就係運輸, 賣野嘅叫「坐賈」, 一個只有賤藉嘅運輸司機到底會要識幾多官話官字, 甚至要同官府來往

你唔識就唔好辦識啦

古代中國對作買賣之人統稱為商賈,有「坐賈行商」之說;意即「商」為從事長途販運的商人,即為行商,負責把出產地的貨物販運到銷售市場;「賈」是從事開設鋪面從事零售的商人,即為坐賈,負責從行商那裏大量買下貨物,然後向當地消費者零售這些商品。小手工業者則是既作生產,也作銷售。一些本錢較小的商人,既無力從事長途販運,又無法開設店鋪進行定點零售,只有簡單臨時攤檔的則為小販。連銷售點也沒有的,往往採用人力或小型交通工具走街串巷沿街叫賣,稱為貨郎。

古代「商人」簡單啲講就係運輸, 賣野嘅叫「坐賈」, 一個只有賤藉嘅運輸司機到底會要識幾多官話官字, 甚至要同官府來往

你唔識就唔好辦識啦

我只係話工整, 而且我一直都強調我哋嘅粵語(廣東/廣府)本身就係能對應中古漢語, 而唔係最似雅言

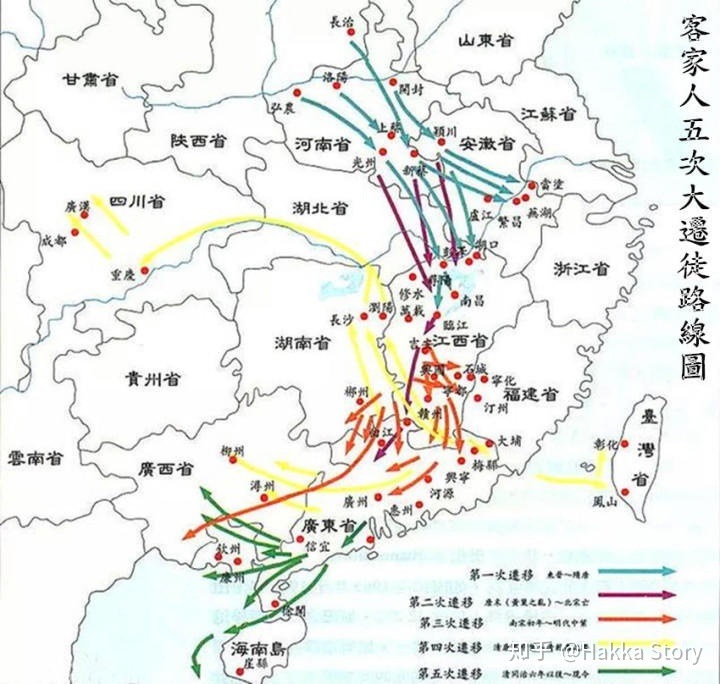

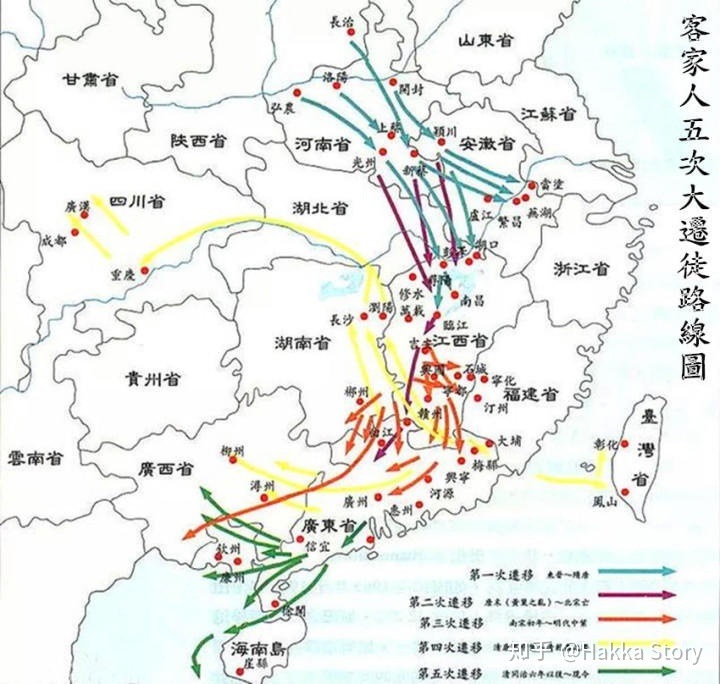

你幅圖啲箭嘴

未就係唐落粵北

第三期宋先再落去囉

未就係唐落粵北

第三期宋先再落去囉

原來你覺得由河南走難落嗰啲就係客家人?呢張客家人ff圖係咪睇到你好high呢

原來你歷史觀嘅客家人係源自開封長沙,咁漢廢帝劉賀-海昏候未係客家人皇帝

原來你歷史觀嘅客家人係源自開封長沙,咁漢廢帝劉賀-海昏候未係客家人皇帝

已經quote完點知打咗自己一巴

就响到鳩up一番

你真係同樓上個jer仔難兄難弟

就响到鳩up一番

你真係同樓上個jer仔難兄難弟

駁唔到就人身攻擊

你有理有據嘅你咪搵返文言嚟解釋囉

做咩姐大陸仔 俾人發現閩南話唔係

好hurt咩

你有理有據嘅你咪搵返文言嚟解釋囉

做咩姐大陸仔 俾人發現閩南話唔係

好hurt咩

我只係幫你搵所謂客家人嘅走難圖,點知你就信以為真,不過唔怪你,因為你連客家人點嚟都未搞清楚,古時制度又唔識,歷史文獻又唔睇,連何謂商人都唔識,淨係攞住介音/濁音同一張ff走難圖。

但你又知唔知,閩南語最早用漢字來表記,係明代的荔鏡記,當中就有大量漢字借音的情況

點解閩南語要用漢字借音,作為上古漢語移民後代,點解唔係好似粵語咁直用字並得其意,麻煩你解釋下啦

但你又知唔知,閩南語最早用漢字來表記,係明代的荔鏡記,當中就有大量漢字借音的情況

點解閩南語要用漢字借音,作為上古漢語移民後代,點解唔係好似粵語咁直用字並得其意,麻煩你解釋下啦