我由你上一個post開始逐點回應。

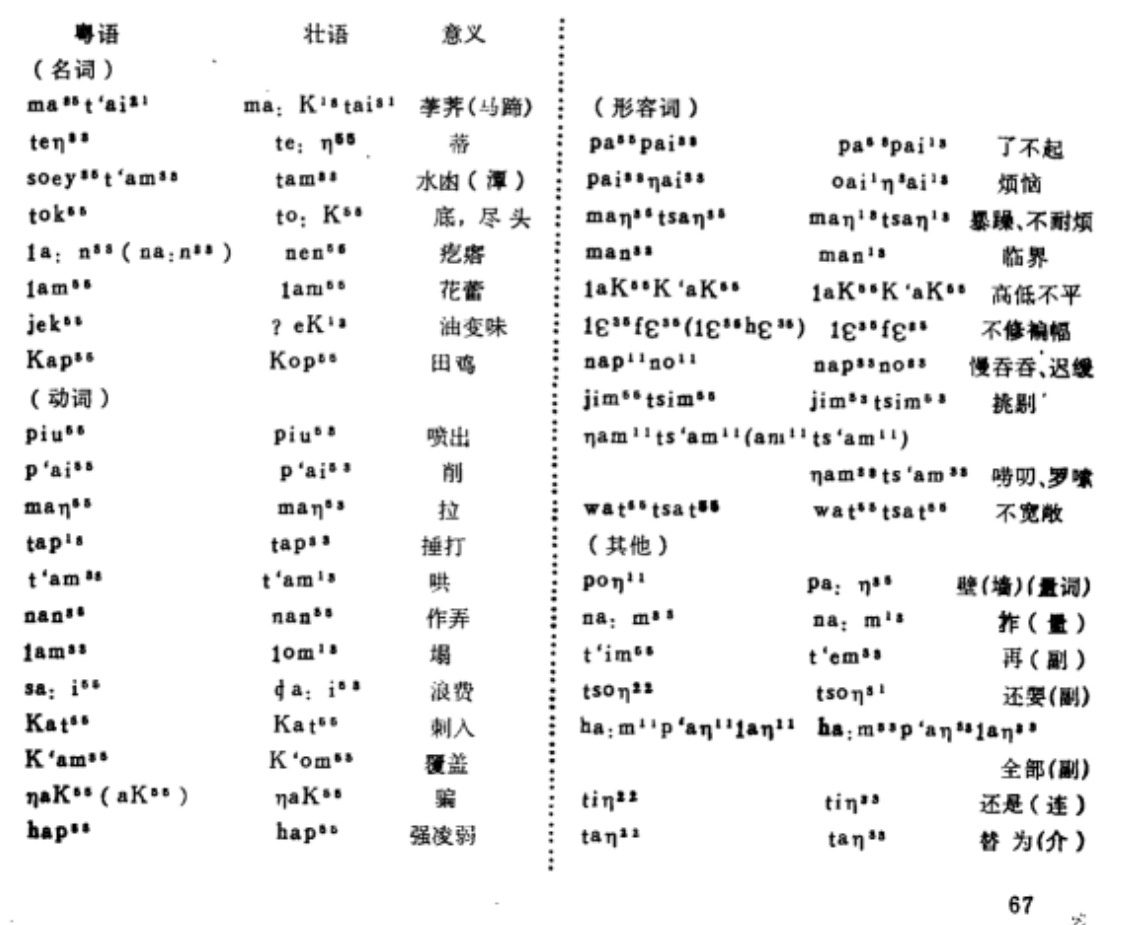

原post圖:

如果你認爲粵語本身係壯侗語,只係中古嘅時候受漢語影響而變到好似漢語,咁你點樣解釋粵語入面保留住一啲中古已經流失嘅上古漢語特徵?

例如「冚唪唥」個「唪唥」、「胳肋底」個「胳肋」、「直不甩」個「不甩」,分別反映上古漢語「凡」、「胳」同「筆」字讀音入面嘅輔音群。

原post五點:

1. 你忽略咗另外一個可能性,就係漢人去到南方之後,同化當地族羣,與此同時吸收咗當地下層嘅詞彙,但係佢哋講嘅仍然係漢語。用法文做例子,法文都有一大堆日耳曼來源嘅詞語,而且多數亦都係常用、生活化嘅詞彙,如果你學過法文嘅話你望下維基百科個list(

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_French_words_of_Germanic_origin),齋睇開頭就已經有abord, abriter, aboutir, accrocher, blague, blanc, bleu, bois呢啲初階詞語。呢啲詞語傳入係因爲當時有族人叫francs入侵法國、畀當地人同化。一般學界都認同粵語發展係類似情況。

粵語發展受壯侗語影響,呢個係語言學界人所共知嘅事實。橋本萬太郎上世紀就有幾篇文講過漢語北方受阿爾泰語影響、南方受壯侗語影響嘅情況。希望巴打望下橋本同埋佢遺孀余靄芹嘅論文,了解吓現時嘅學界共識先,唔破舊冇得立新。

2-3. 你話唐宋嘅時候粵語經常受中原嘅語言影響而改變,呢點其實冇錯。如果你比較吓粵語同埋閩語、客語嘅話,的確會發現粵語更加符合中古嘅變化。

例如《切韻》之後,漢語開始將一啲雙脣音變成脣齒音。呢個情況喺粵語一啲文白異讀嘅情況入面睇得出,例如你平時鬧人嗰陣個「仆」字係讀puk1,但係你初中個miss教你「前仆後繼」呢個成語嘅時候就叫你讀fu6,puk1係較接近《切韻》音,fu6係受北方音影響。又例如「新抱」個「抱」本字係「婦」,pou5係比較近古音。如果你比較官話、粵語、客家話、閩語,就會發現保留原本雙脣音嘅程度係閩語>客家話>粵語>官話。

只不過,你本身認爲當時講粵語嘅人係講緊壯侗語嘅假設係錯,所以你嘅推論唔成立。

4. 無任何一個現代方言係「保留咗中古音韻」,如果真係咁方便嘅話,歷史語言學家嘅飯碗真係難保

研究中古音韻係需要結合所有現代方言、加埋日文漢音、韓文漢字語同越南文漢越詞先能夠制定擬音。可能因爲粵語入聲字保留得最好而令大家有「粵語最接近中古」嘅錯覺,但係其實如果計中間位,粵語係保留得最差。

新post:

我約略望過吓你篇文,個作者個觀點其實無你咁極端,佢係話粵語係漢語同壯侗語嘅混合語。雖然呢個亦都唔係學界普遍接受嘅觀點,但係佢無誇張都話粵語同漢語無親屬關係

(題外話:有學者提出過可能商朝人講嘅並唔係漢藏語,上古漢語係講漢藏語嘅周人同講苗瑤、壯侗語嘅人混雜而產生嘅混合語,我覺得個假說幾得意,不過暫時好似無足夠證據)

另外,其實你所講嘅生活化詞彙,多數都唔係最基本。你可以望下Swadesh list入面嘅詞語,喺心入面數吓有幾多唔係漢語詞?相信個list入面,除咗佢、蝨乸個「乸」、瞓、畀、脷、「邊個」個「邊」之外,基本上都好容易諗到漢語來源。

講咗咁耐,最重要嘅一點係,要證明一個語言同另外一個語言又親屬關係,方法並唔係只係搵一堆望落同源嘅詞語咁簡單,而係要搵出唔同語言之間嘅語音對映規則,起碼要建構到祖語音系嘅一部分。你就咁整個粵語同壯語嘅對照表出嚟,係證明唔到啲乜嘅。另外,語法特徵一般都唔係判斷親屬關係嘅標準,因爲聲調、單音節語素呢啲特徵,係好容易透過語言接觸傳播。經典例子就係越南話,因爲長期受漢語影響,所以發展咗好多同相關語言好唔同嘅語法特徵。搵語言嘅親屬關係唔係純粹比較相似度咁簡單,而係要顧及邊啲相似係因爲語言接觸,邊啲相似係真係因爲有親屬關係。

我建議巴打望下基礎歷史語言學嘅方法論,同埋了解現時學界對於粵語發展嘅共識先。