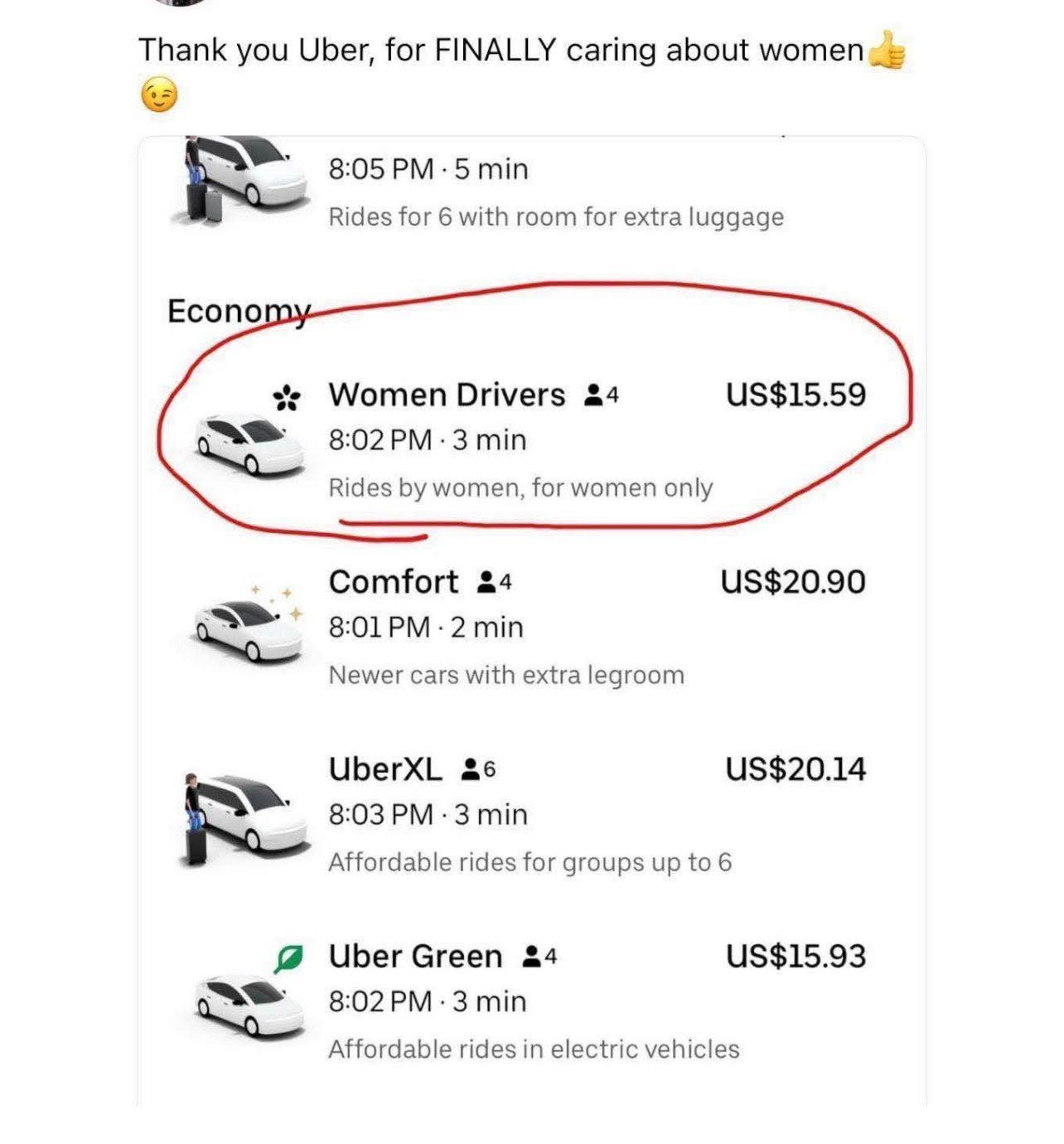

滴滴女司機為何也受不了女乘客:憑什麼把女性乘客發給我們?

"您已接單女性專屬訂單。"王麗看著手機螢幕苦笑。自從滴滴上線女性駕駛專屬標籤,她的接單率就斷崖式下跌。這位開夜班車的單親媽媽發現,白天好不容易搶到的"姐妹訂單",往往伴隨著最苛刻的要求:全程免開尊口的沉默車廂、必須精確到厘米的停車位置、空調溫度必須恆定在23.5℃。

這齣荒誕劇的劇本,早被寫進某些精緻利己主義者的基因裡。她們在社群媒體上把"Girls help girls"喊得震天響,轉頭就在評分系統裡刻下"車內後視鏡反光刺眼"的差評。當女司機禮貌建議繫安全帶時,收穫的可能是"你憑什麼教育我"的白眼。這些自詡的"平權先鋒",把性別認同異化成特權令牌,將服務者與被服務者的關係偷換成封建時代的尊卑秩序。

某次行程記錄器拍下魔幻場景:後座女士要求關閉行車記錄器,只因為她要在車上補妝。當王麗解釋公司規定時,對方輕飄飄甩出一句"都是女人何必為難女人"。這種選擇性共感像把瑞士軍刀,刀鋒永遠對準他人。她們把"女性專屬"標籤當作安全屋,卻在安全屋裡揮舞著消費主義的權杖,把服務業者當成24小時待命的宮廷侍女。

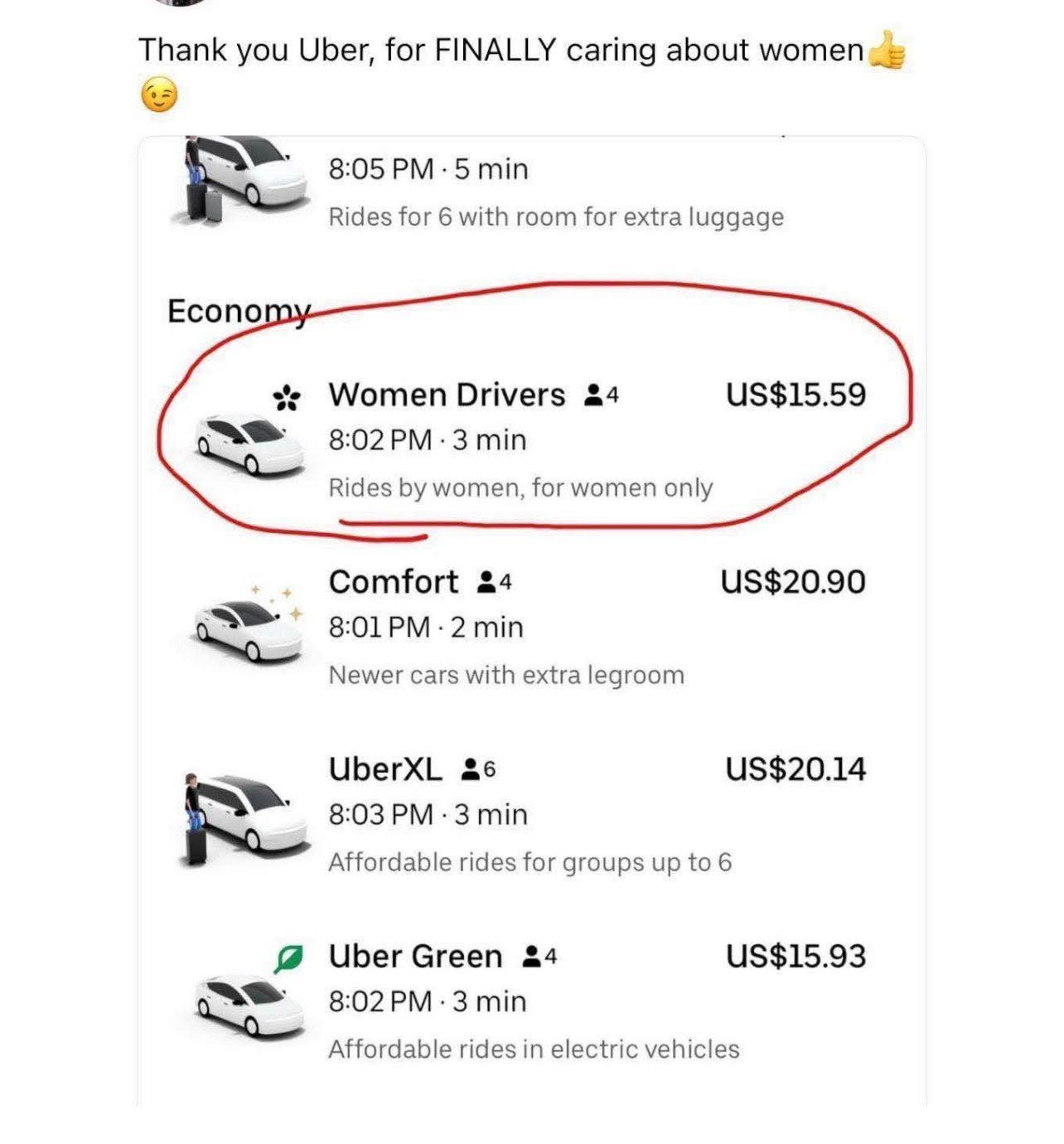

更吊詭的是,當平台試圖賦予司機雙向選擇權時,某些聲音立即高喊"性別歧視"。這暴露出特權思維的終極悖論:既要享受性別紅利,又要壟斷定義紅利的權力。就像中世紀領主既要農奴免費勞動,又要農奴感恩戴德。某位女司機在匿名論壇寫道:"我們不是厭女,是厭惡把性別當武器的巨嬰。"