【新聞背後】梅若林:黑雨「壓力測試」 體現香港一流應變能力

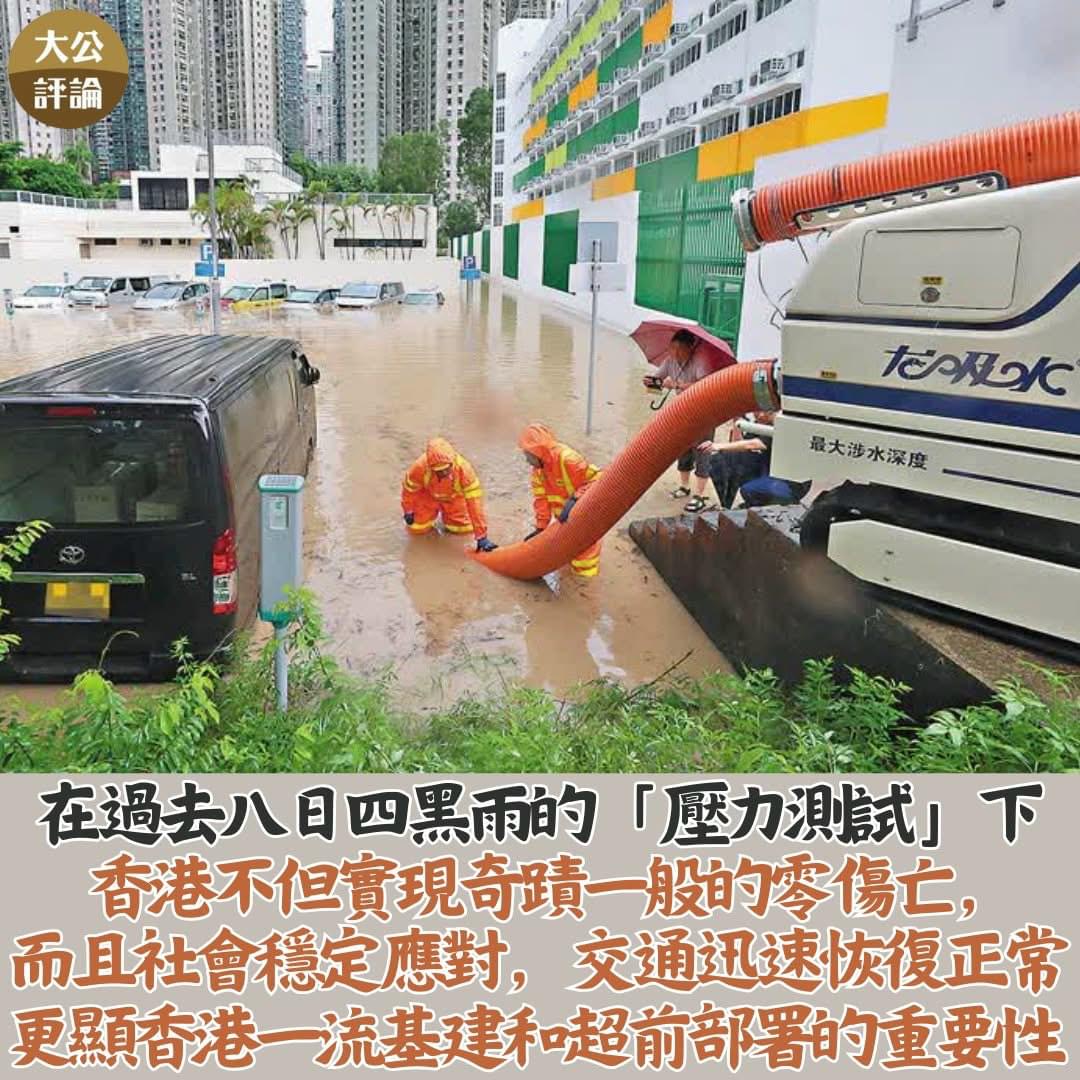

過去數天前所未見的八日四黑雨,對香港的社會運作和市民安全帶來巨大挑戰。但在長時間的「壓力測試」下,各界看到,香港應對可以用「穩、快、安」來形容。社會各界穩定應對,交通迅速恢復正常、總體實現無傷亡的結果。這離不開特區政府「超前部署」,以及香港一流的基礎建設,同時也展現出香港社會的團結新面貌。而因不斷增加的極端天氣,社會各界要不斷總結經驗,強化各類應對舉措,鞏固保障港人生命財產安全的「防護網」。

安然度過非「僥倖」

全球不少地方都面對各類極端天氣挑戰,相對而言,香港受到的損害明顯較少,而且連續的暴雨對香港社會整體運作的影響也始終處於有限程度。這並非「僥倖」,背後是施政能力、基建水平、社會面貌的綜合反映。

看似奇跡般的零傷亡,背後除了因為香港優秀的基建外,更關鍵是政府相關部門的超前部署和積極應對。在今次暴雨潮來臨前,以天文台為首的部門已多次發出預警,並盡量預留足夠時間予市民、企業、學校應對,而且善用人工智能技術,更準確地預測惡劣天氣和加強資訊發放。例如在發出黑雨警告前,提醒個別地區的雨勢特別大,有可能出現水浸風險,讓市民和相關部門做好準備工作。其他部門如渠務署亦提前清理排水渠,減少水浸風險,多管齊下保障了廣大市民的安全。

應急機制地區力量有機結合

與此同時,區議會、「關愛隊」等地區力量也成為新亮點。例如觀塘仁安大廈日前疑因天花板漏水導致電錶房短路火警,令半座大廈逾100戶居民停電時,民政事務處及「關愛隊」以最快速度到場為受影響人士提供協助,並上樓向有需要的居民派發支裝水和食物。而多區區議員也自發巡查各區水浸高危點,第一時間支援居民需求,以及向當局通報情況。在暴雨期間,地區治理仍然有條不紊,避免產生更混亂的情況,可見政府並非採取「善後」態度來應付災害,而是主動作為,實時監測式地多管齊下保障市民安全。各部門、各界人士共同付出這麼大的努力,得到成功的結果再自然不過。

#大公報