第二章.我們的主題曲

高中畢業的那個夏天,陽光明亮刺眼。

禮堂的木地板仍舊殘留著那日兩人打鬧追逐時的足印,而他們,卻各自踏上了不同的方向。

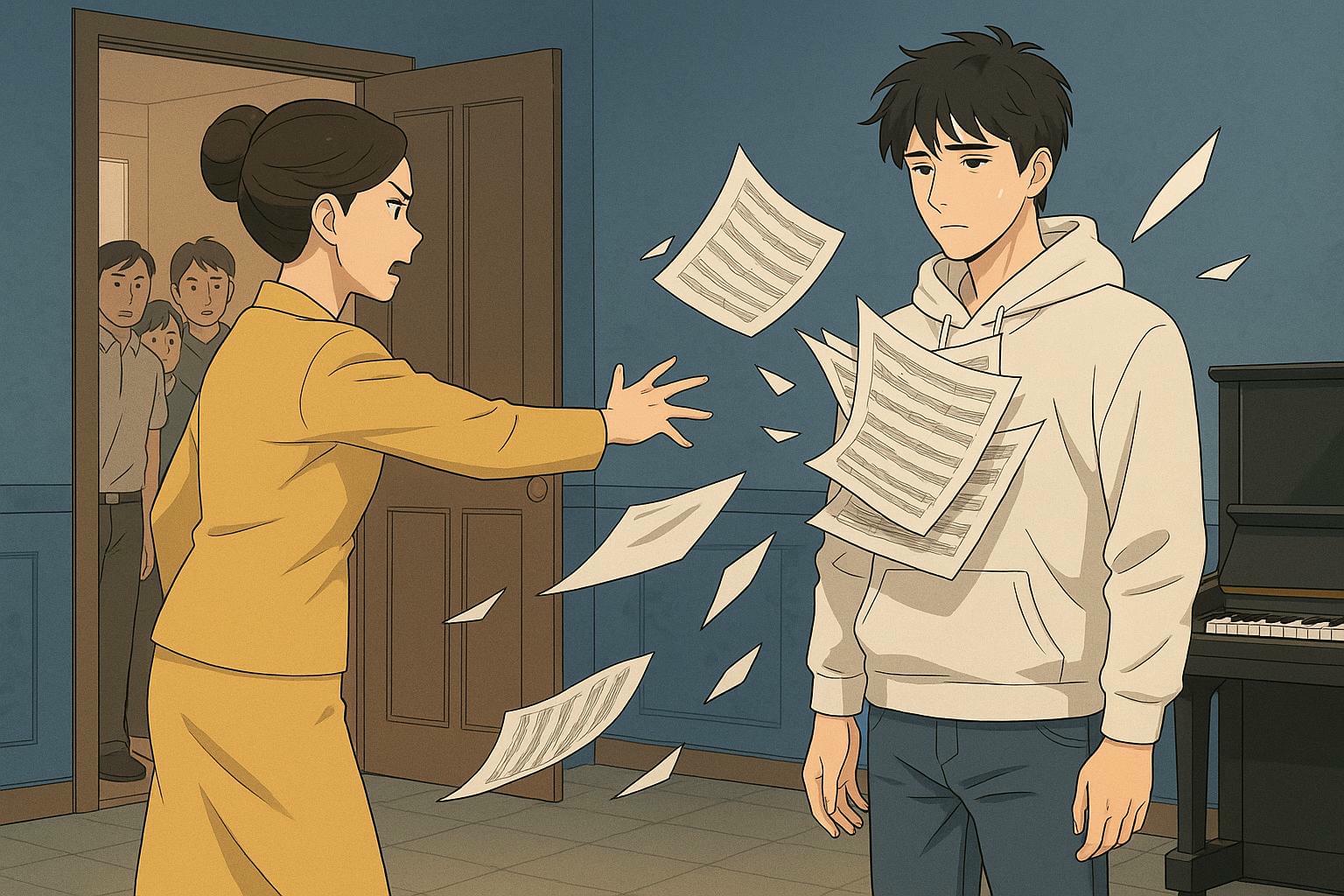

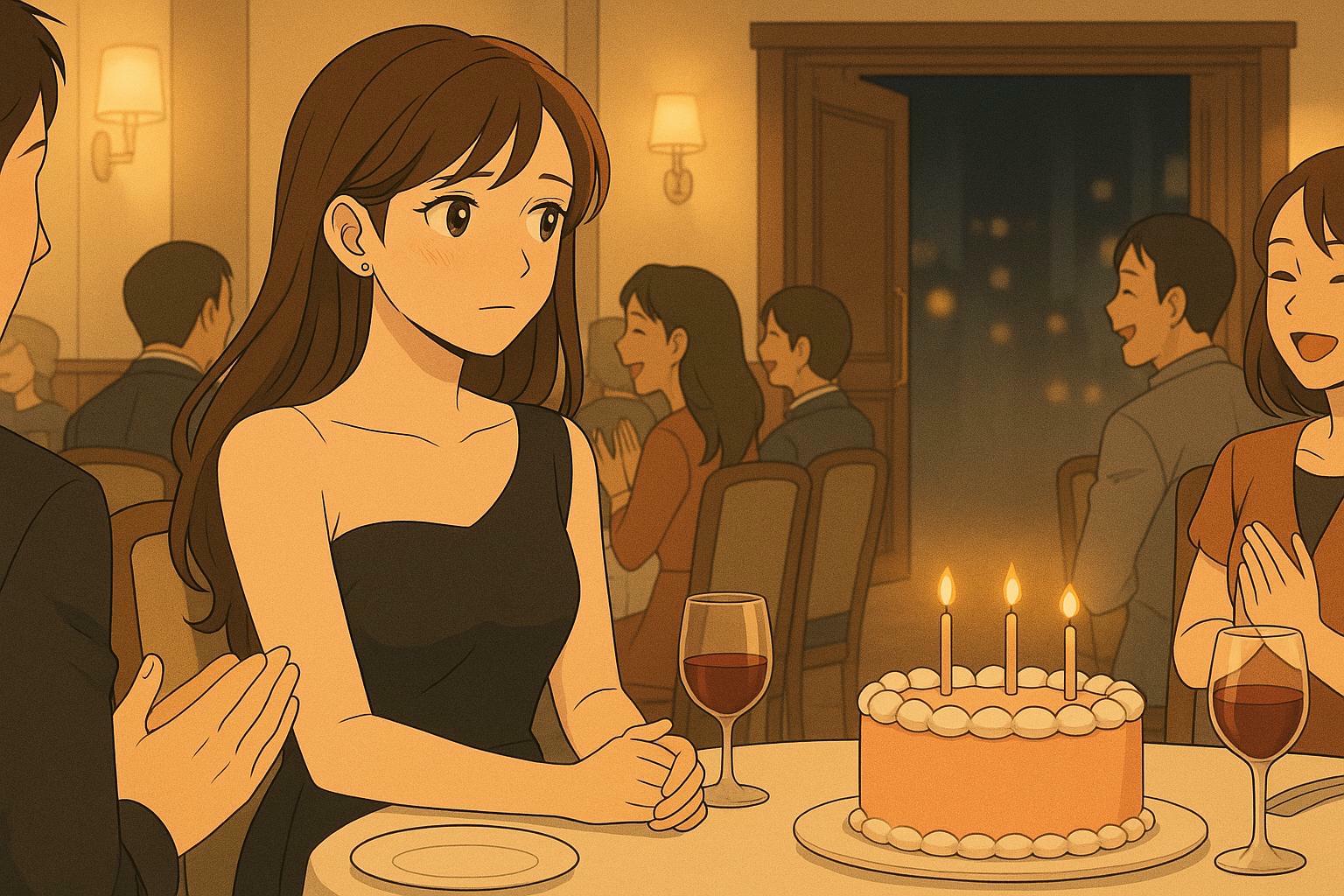

向晴順從家人的安排,升讀香港大學商學院。她的人生早已被鋪排得井然有序,讀書、實習、管理學、財務規劃,每一個選擇都不是為了自己。楚琛則考入了香港演藝學院,選擇了那條孤獨卻堅定的音樂路。他仍每日與鋼琴為伴,默默追逐著夢想。

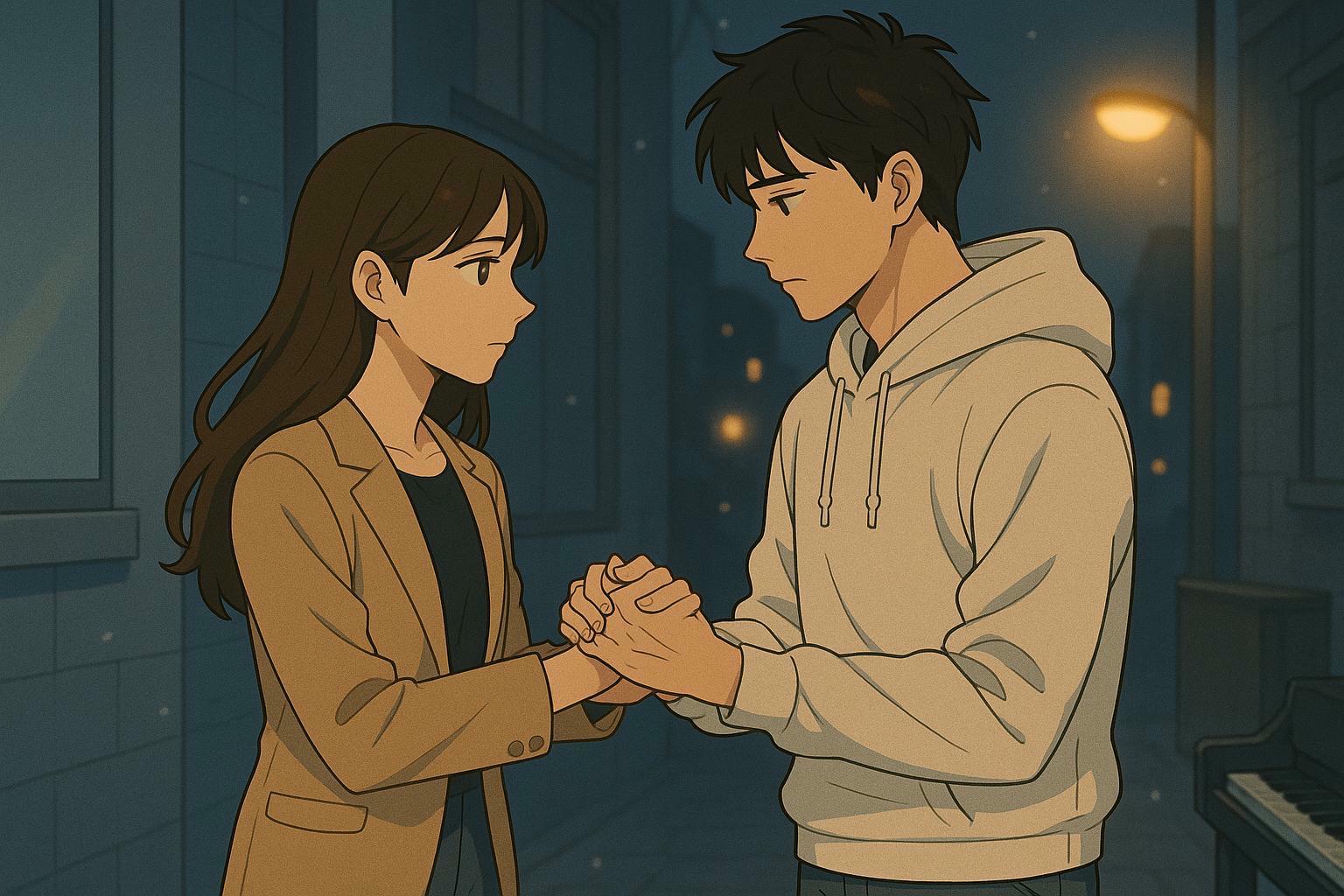

兩人從沒有正式告別,也沒有明言那段曖昧是否算得上開始。他們偶爾傳訊息問候,話題不深不淺,不痛不癢,但每次手機亮起的名字,總讓彼此多停留幾秒。

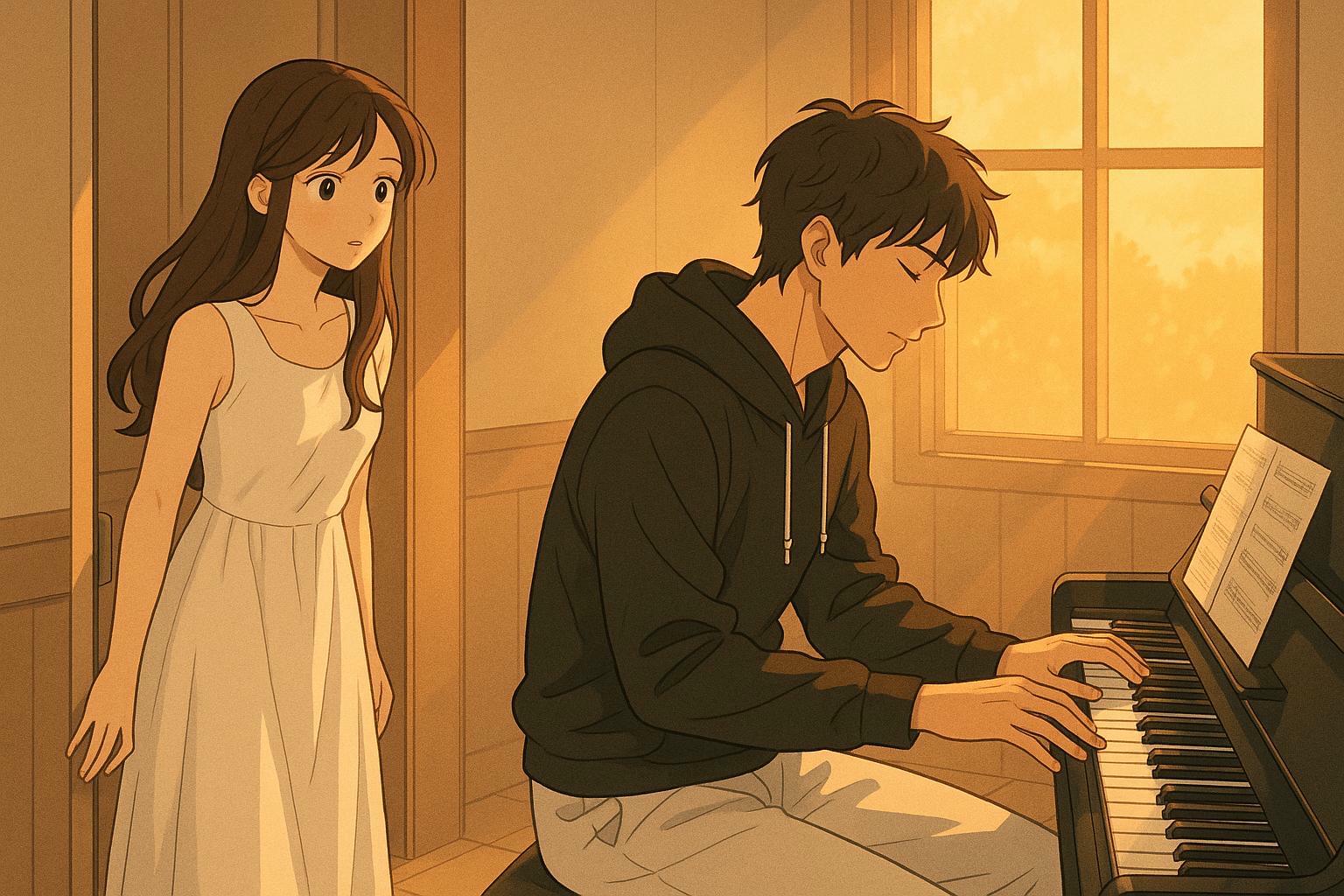

一年後的夏天,學校舉行舊生聚會。那天黃昏,向晴獨自走回校園。熟悉的走廊、斑駁的牆身、泛黃的佈告板,一切都好像沒有變。她順著記憶,來到音樂樓,走過那間舊音樂室的門口。

裡頭傳出鋼琴聲,是旋律柔和的慢板,像暮色裡一盞微光。

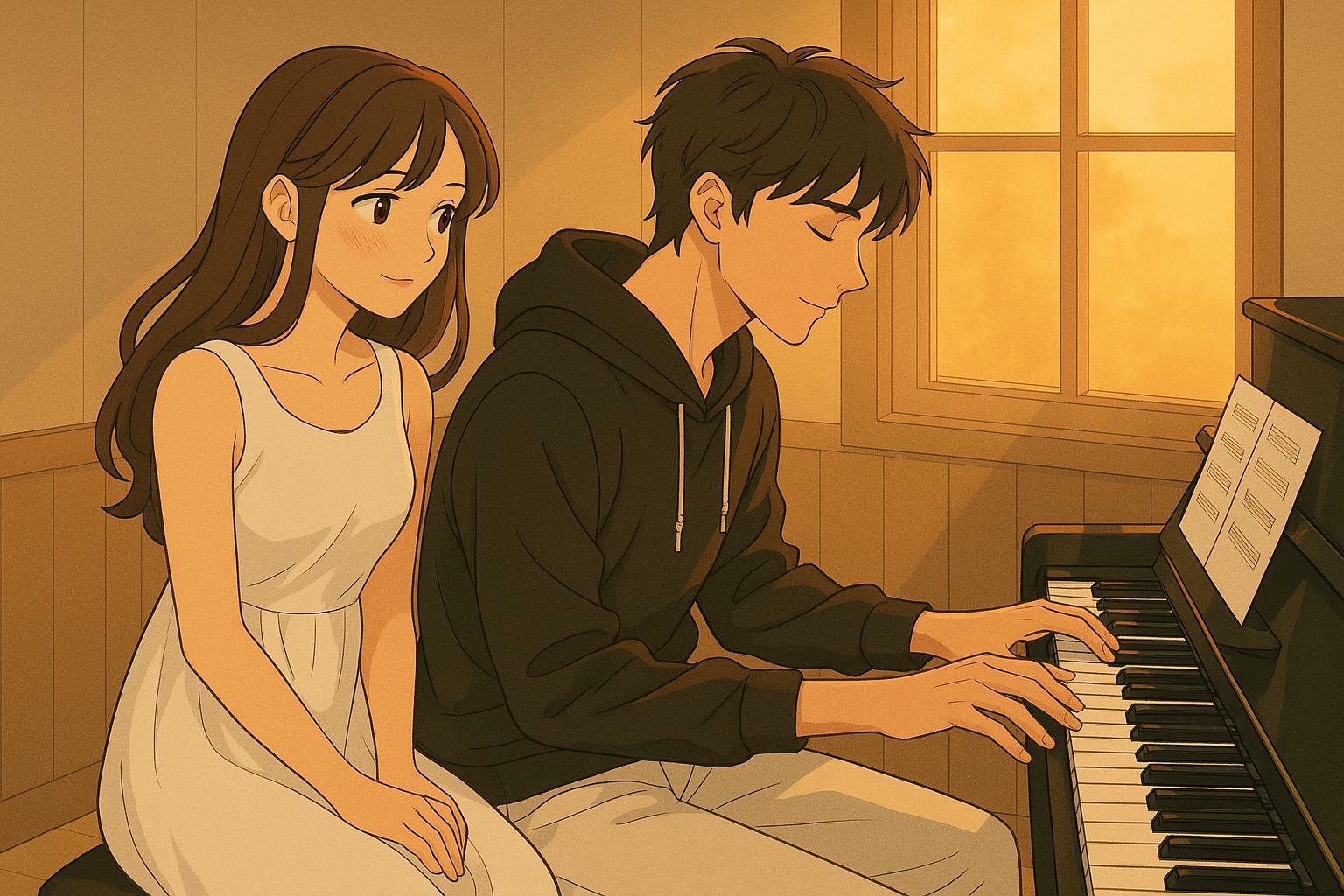

她輕輕推開門,只見楚琛坐在鋼琴前,背影高瘦,專注地彈奏。琴音在夕陽中蕩漾,穿透空氣,擊在她心上。她靜靜地站著,未出聲,他也未察覺。

直到樂句完結,楚琛轉頭,一眼望見她。他明顯一愣,眼神裡閃過一絲慌張。

「四眼妹?」

向晴噗哧一聲笑了:「早就戴隱形眼鏡了,你還記得?」

「記得。那副大眼鏡總是滑到鼻尖下面。」他語氣輕快,似乎在回味某段時光。

「還不是被你笑的,中六那時就被你取笑了數百次。」

楚琛低笑了兩聲,移開視線,有點靦腆地說:「我不是想笑妳的。」

向晴有些詫異。

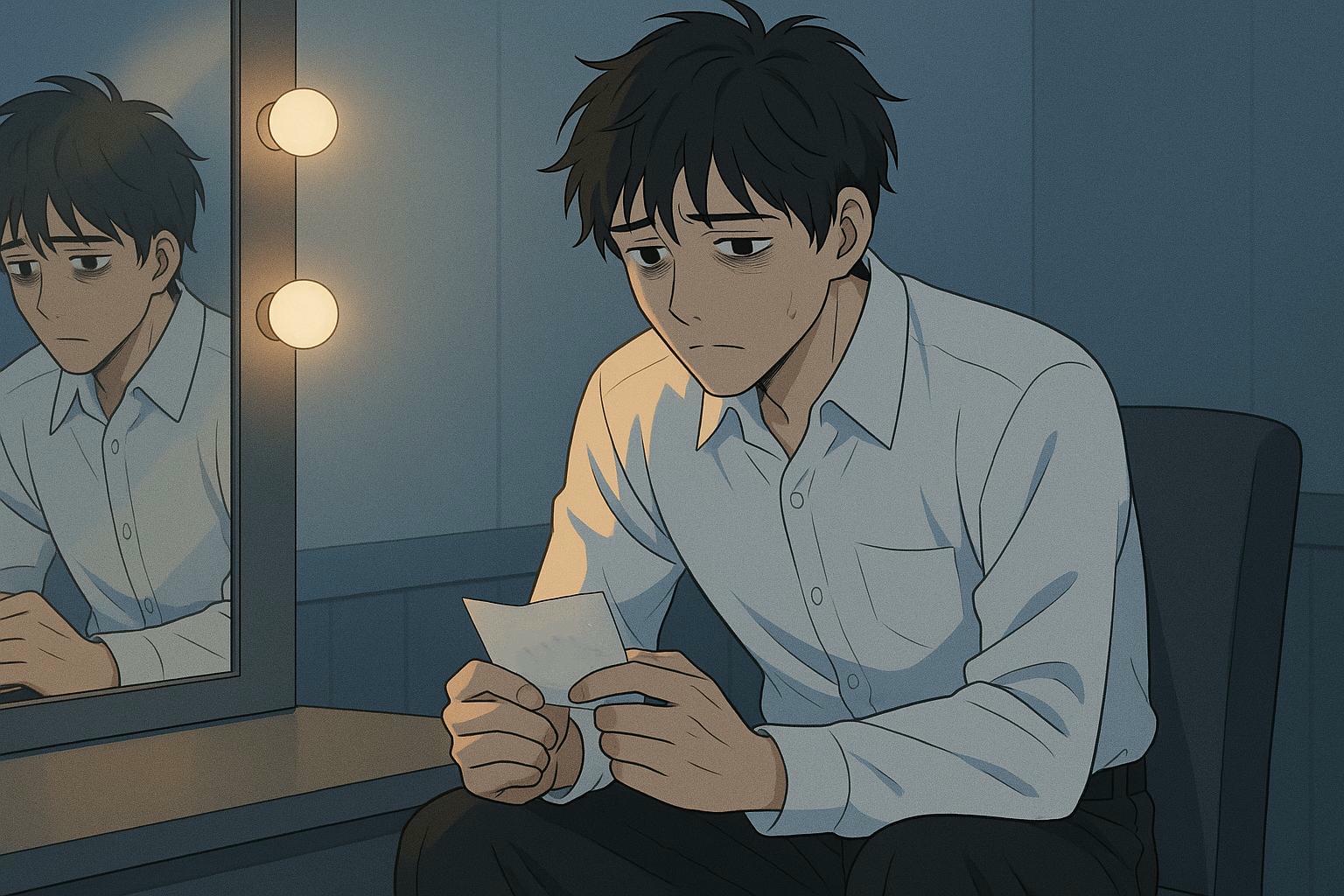

他停了停,然後說:「那時我剛插班,沒人知道我為什麼重讀,也沒人想知道。全班也只有妳主動跟我說話。妳問我功課跟不跟得上,還主動借我筆記。有一次還陪我溫習高考中文,我那時真的很差……」

他聲音低沉:「從那之後,我只敢對妳開玩笑。因為除了妳,我不知道還能怎樣表達。」

那句話輕輕說出,卻在她心上敲出一聲微顫。

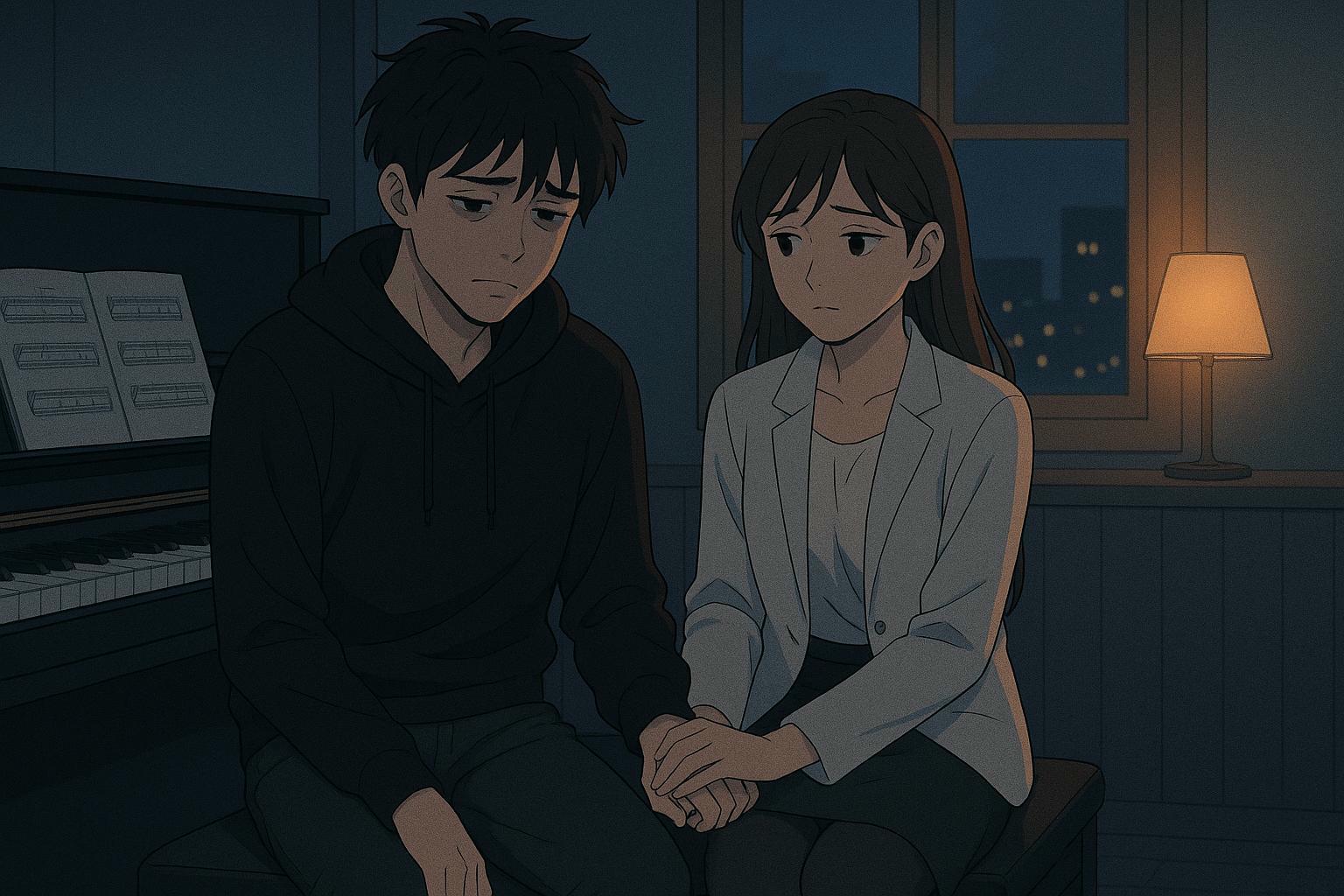

她低下頭,微笑著坐到他身旁,將那些過去的碎片一點一滴拼湊起來。

「你還是這麼喜歡彈琴嗎?我聽說你考入了演藝學院?」

楚琛點點頭,聲音平穩:「一直都喜歡。」

她側頭望他:「你是真的這麼喜歡音樂嗎?喜歡到把它當一生的路?」

他望向窗外,神色微沉,像被什麼觸動了。

「當你最孤獨的時候,只有鋼琴陪伴著你,你就會明白——音樂,是唯一不會離開你的東西。」

向晴一怔,望著他略顯空洞的眼神,想問些什麼,卻又怕觸碰了不該碰的傷口。

下一刻,他又笑了,轉身問她:「那妳呢?還記得妳那時說過的夢想嗎?」

她低聲說:「本來想做攝影師的。我想去世界每個角落,將所有風景記錄下來。但……我家只有我一個女兒,媽媽希望我繼承企業,那個夢想……應該不會實現了。」

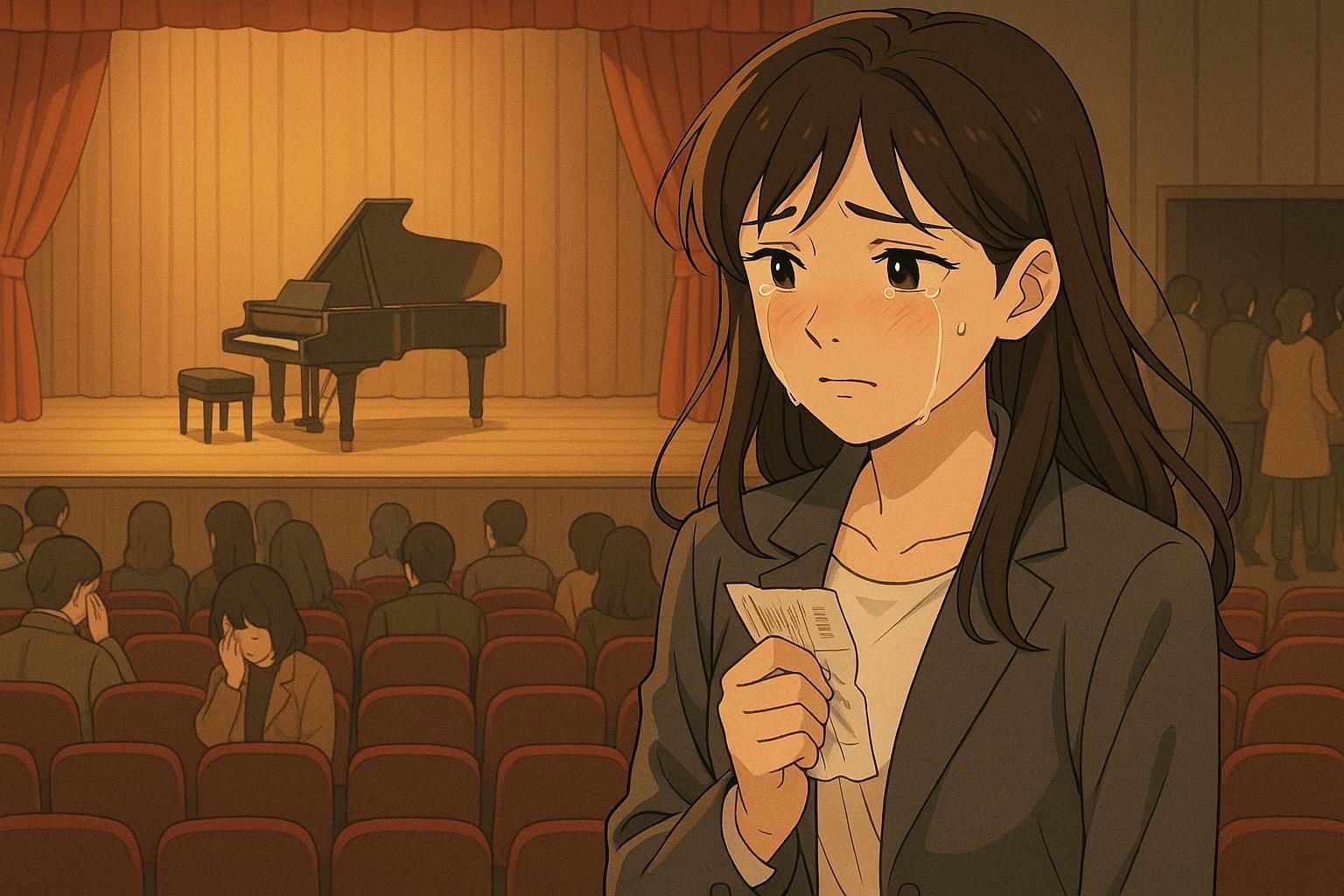

楚琛靜靜地聽著,過了一會才開口:「夢想能不能完成,其實只看你有多想完成。就算家裡不富裕,我也希望有一天能在大會堂舉行一場屬於我自己的鋼琴演奏會。」

兩人相視一笑,那是一種互相明白彼此心底那道渴望的笑容。

他忽然問:「妳喜歡聽什麼歌?」

「沒什麼特別喜歡的,你挑一首給我聽吧。」

楚琛點頭,雙手落下,一段旋律悠然響起。那是一首旋律柔和、情感細膩的樂曲,像是鋼琴低聲訴說的情詩。

向晴靜靜地聽著,忽然眼眶微熱,不知為何心裡湧上一陣說不出的感觸。

「這首歌是什麼?」

「張學友的《真愛》。」

「你也太老套了吧,現在都聽陳奕迅和容祖兒了。」她輕輕一笑,試圖淡化情緒。

楚琛卻沒有笑,他看著她,語氣難得地認真:「音樂的意義,不會因為年代而改變。妳知道這首歌說什麼嗎?」

她搖頭。

於是,他在她面前,再次彈奏起那首《真愛》,這一次,他邊彈邊唱。

「等待 哦 最真的愛

深埋藏在心中 春去秋來

你知道 你愛她 你愛她 你愛她

風雨終會過去 你和她也曾傷心懷疑

卻從未放棄 也許你曾哭泣

故事愈美麗愈悲喜 愈教你愛她

她正在期待 你真摯的愛

現在到永遠 不會更改

她正在期待 幸福的未來

任世間滄海 都有你在

她正在期待 你真摯的愛

現在到永遠 不會更改

她正在期待 幸福的未來

任世間滄海 都有你在

直到永遠」

他的聲音不再是平日的壓抑低沉,而是溫柔清澈,帶著淡淡的哀愁與真誠。

她呆呆地聽著,從歌詞中,第一次明白什麼是「真愛」。

一曲完結,室內一片靜謐。

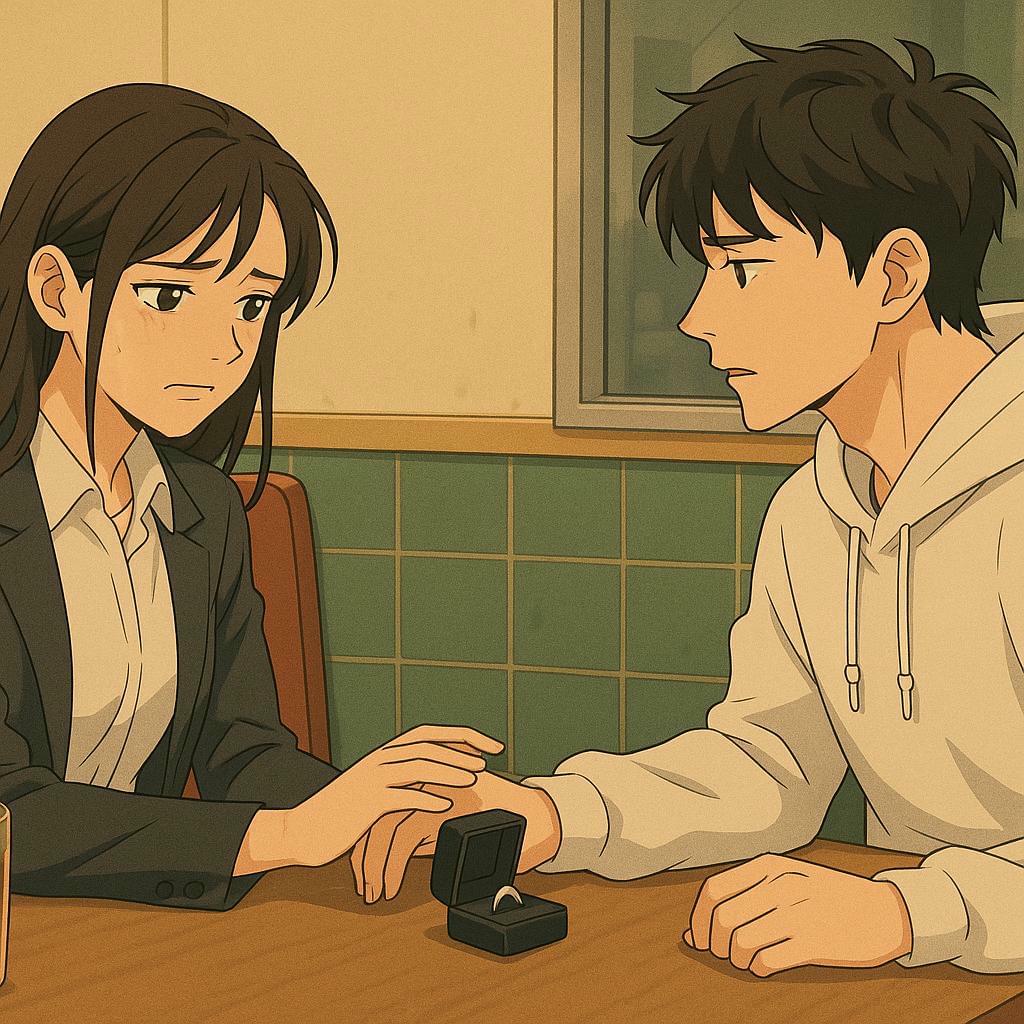

「你為什麼彈這首歌給我聽?」她輕聲問。

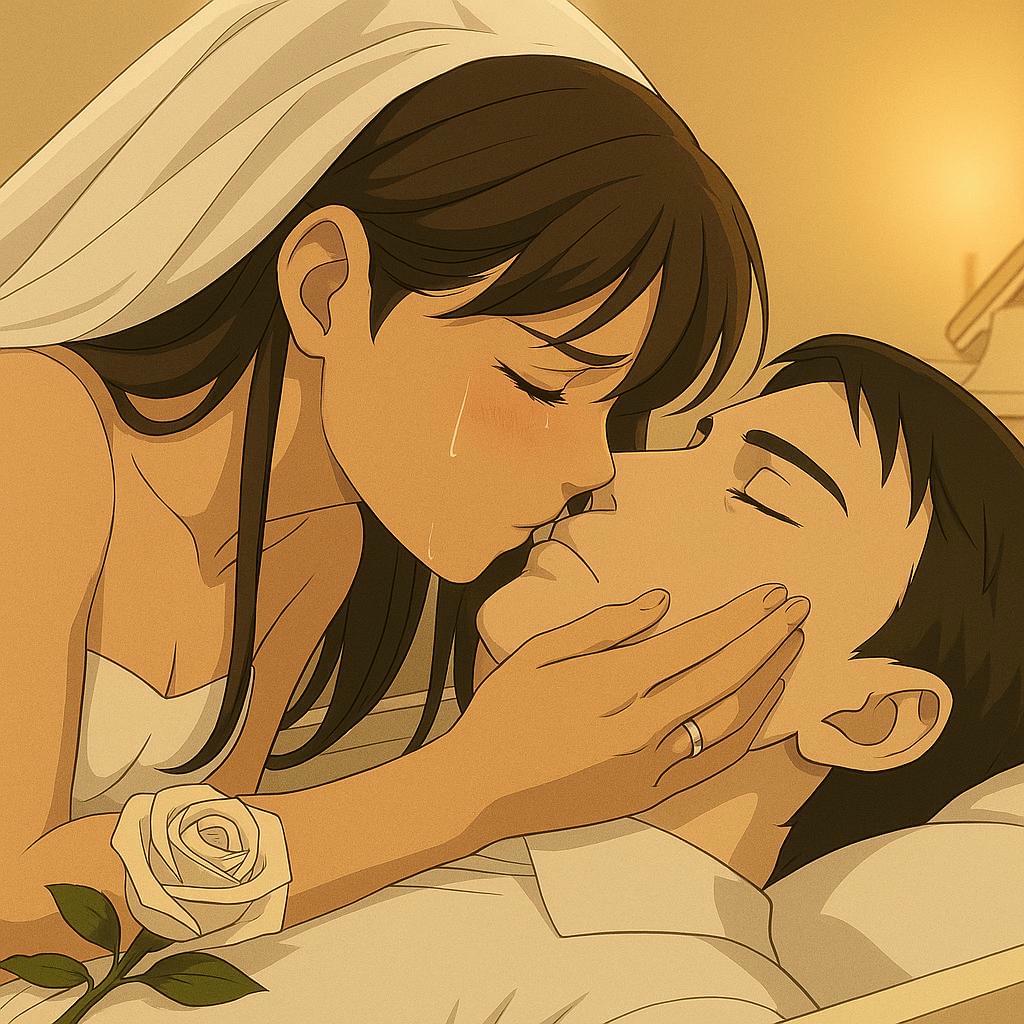

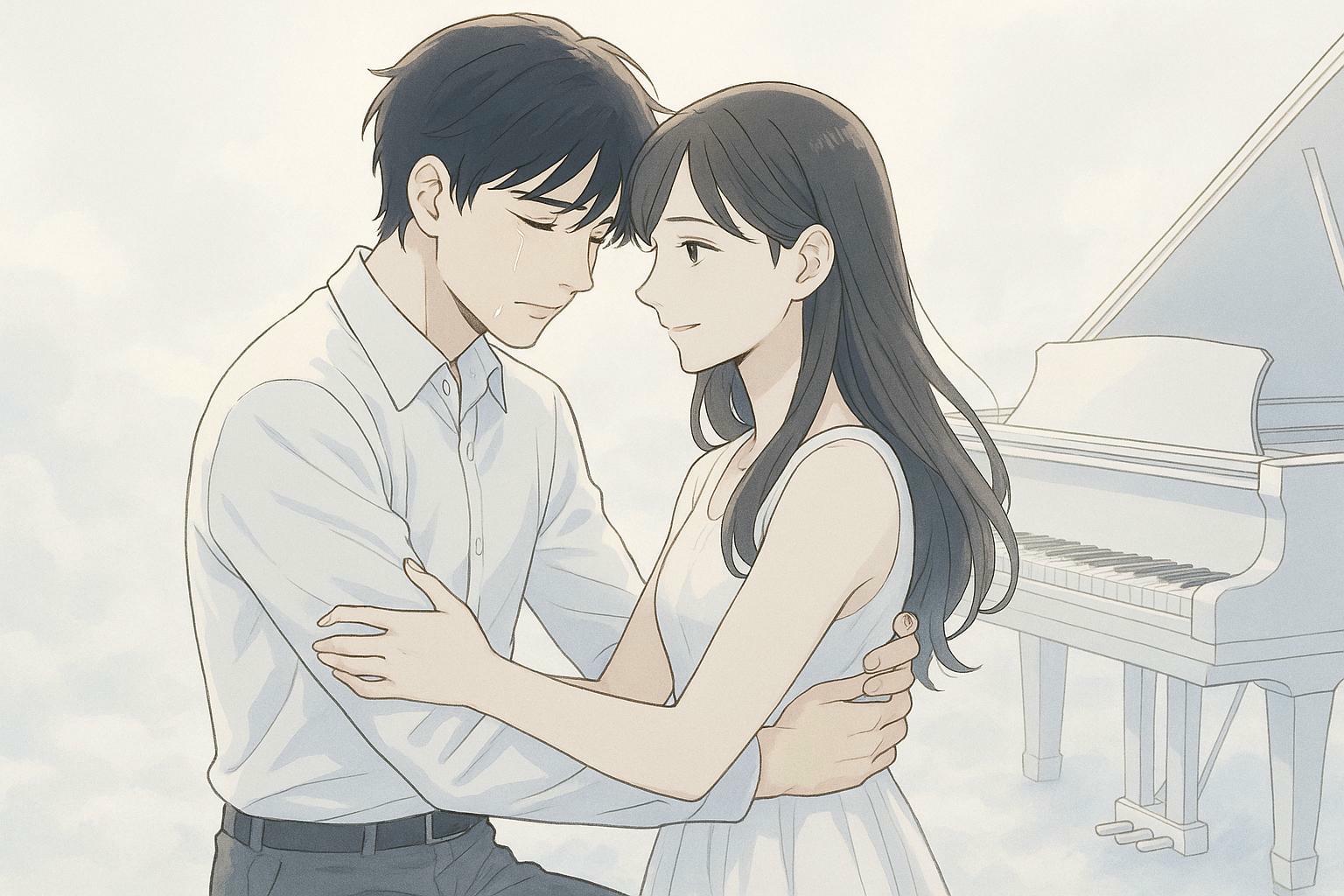

楚琛看著她,微微靠近,在她耳邊低語:「妳願不願意做我女朋友?」

她整張臉霎時漲紅,拍了他一下:「你是不是對每個女孩子都這樣說的?」

他語氣平靜,卻一字一句地說:「妳有看過我跟其他女生說過話嗎?」

她怔住了,忽然記起,這個男生的沉默與寡言,在班上對誰都冷淡,只有對她,會笑,會鬧,會故意說些惹人煩的話。

她低下頭,笑了出來,聲音裡帶著一絲故作鎮定的羞澀。

「好啊,做就做吧。不過你以後,只可以對我一個人真愛到永遠。」

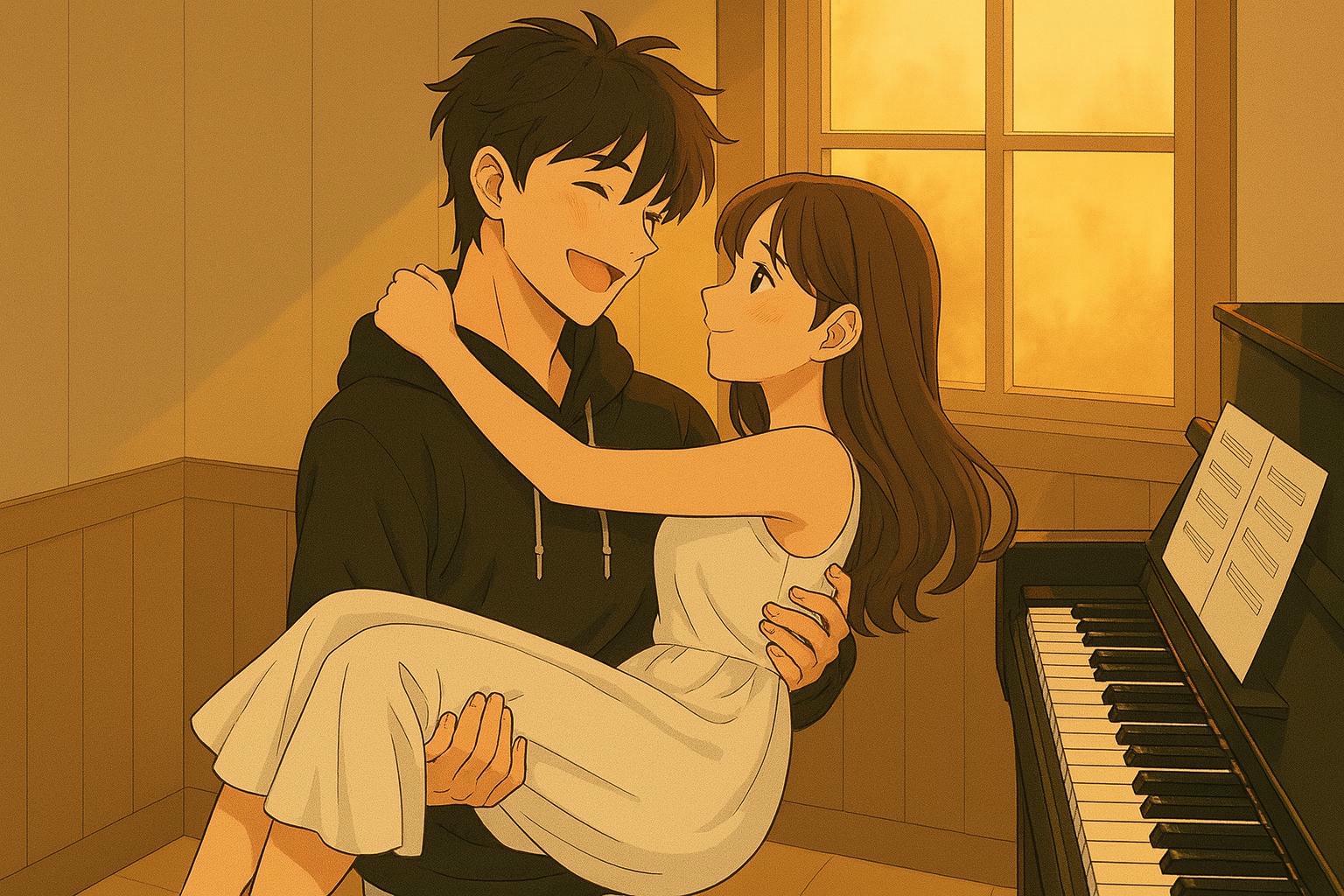

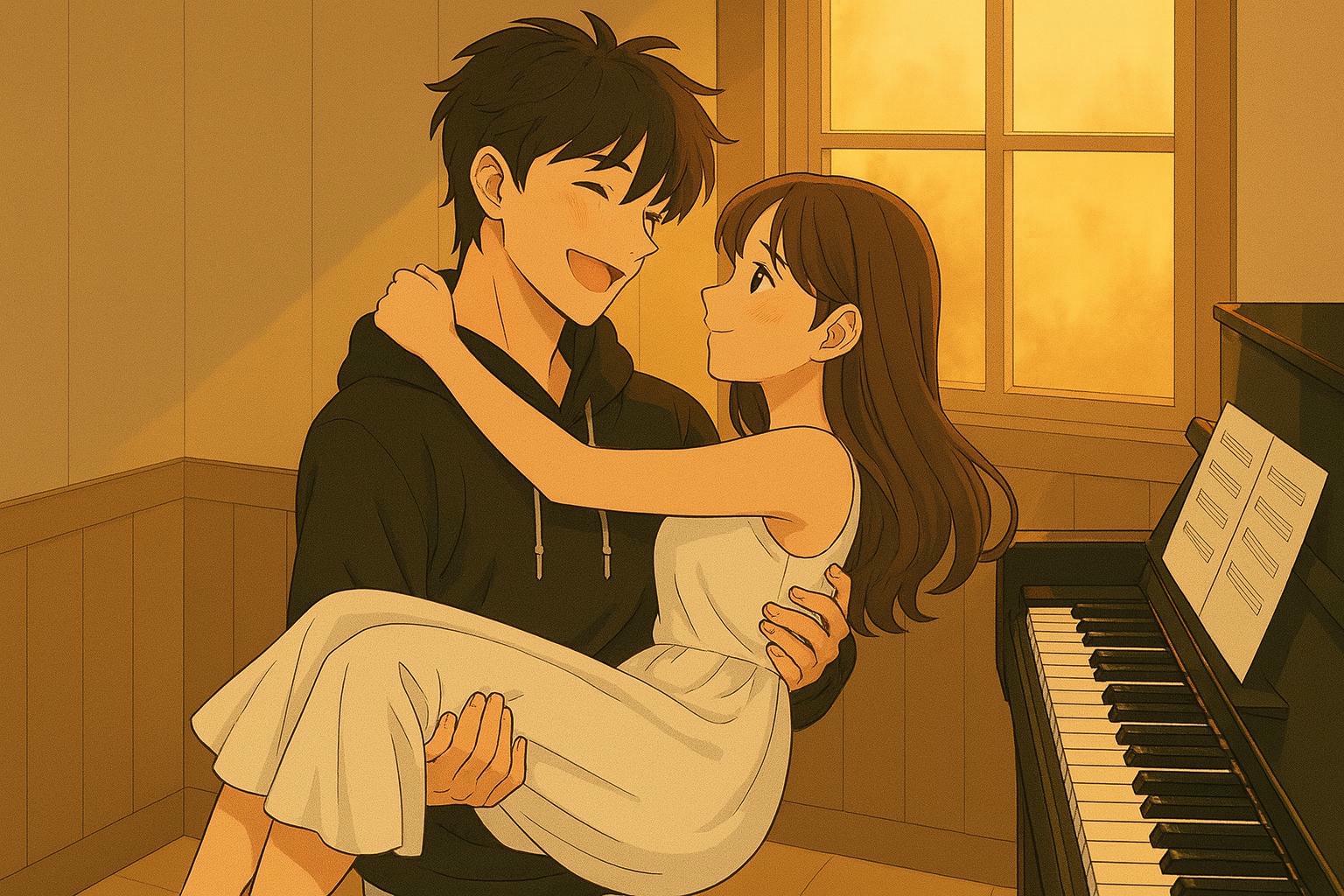

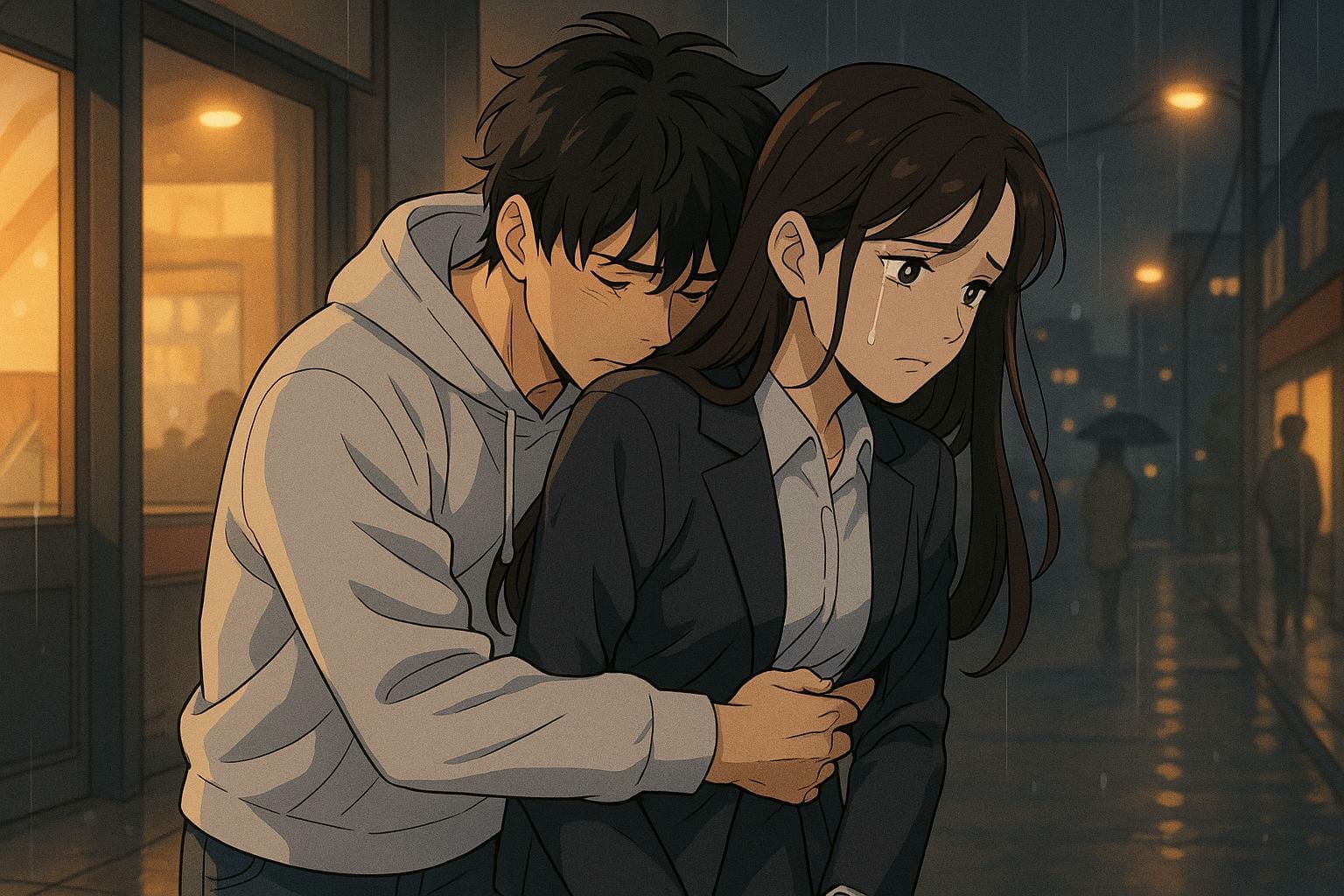

話音剛落,楚琛猛地站起來,一把將她公主抱起,在音樂室中轉了一圈,高聲喊道:

「好耶!我終於成功啦!」

她的笑聲隨著旋轉迴盪,琴音餘韻未散,青春在那一刻,像光灑進了他們的世界,照亮了所有曾經無聲的等待。

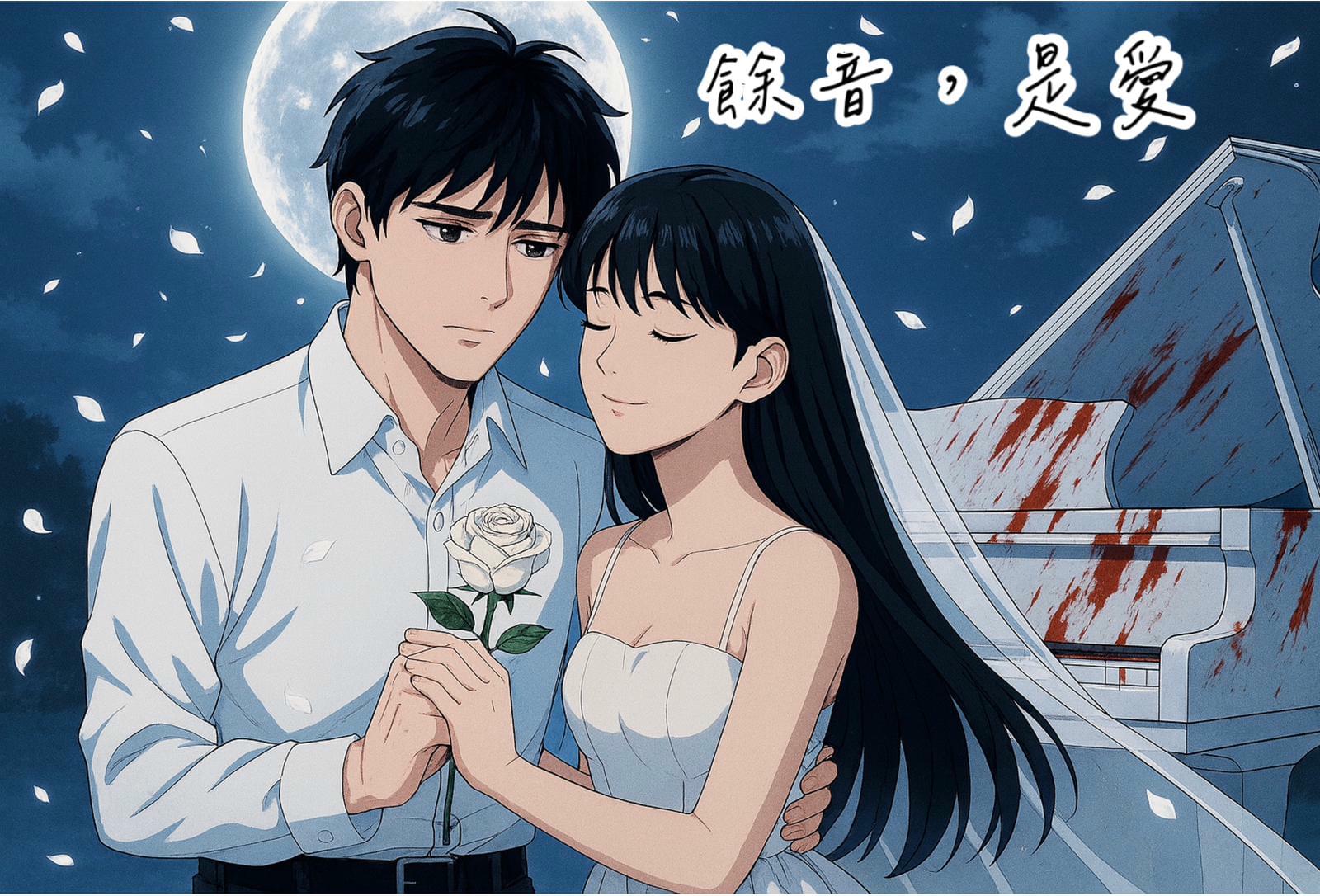

這一天,他為她彈奏的,不只是一首歌。

那是,他為她寫下的主題曲。