最近看到在美國的討論區上又一次看到不同世代在爭論買房子的事情,常見的戲碼就是年輕人至中年說,在這個一世代,出身比較差的人根本買不了房子;嬰兒潮世代的朋友就說,就是你們這些年輕人都喜歡喝飲料買手機去旅行才買不起房子,我年輕時就是因為不會做多餘消費才買得下來。是的臺灣天天在吵的內容,在美國也沒有分別。

後面那種說法你很常見,答法也很簡單,那就是拿數字出來算。是的年輕人會喝飲料買手機去旅行,那麼是否不用手提電話喝白開水以及一輩子宅在故鄉,就買得起房子了?其實也是完全不能,雖然新一代過得比較奢侈是事實,但同時房價所得比真的有在拉開。相對於收入,旅行與手機都變得便宜了,房子卻變貴了。

所以年輕人會買手機與旅行,其實是價格使然。收入不高的年輕人,要買房子的難度大幅增加了,旅行與買手機的難度卻大幅下降,前者如果是拿來住,性價比大幅降低;後者性價比大幅提高。那犧牲旅行與手機去儲頭期款本身看起來就不太現實,甚至不太可能。一個只喝白開水不去旅行沒有手機的人,在現代不是赤貧就是怪咖吧?更不要說,房價漲的速度甚至超過儲蓄的速度,也就是不吃不喝也追不上的話,那不吃不喝根本沒有意義。

況且現代的年輕人也不愛去電影院看戲,不愛租錄影帶,不去保齡球與桌球室電玩場,不去迪斯可或夜總會,較少人吸煙,也很少買實體書,而買下房子的中年人年輕時又真的連電影都不看嗎?因此這實際上比較像是不同年代的娛樂形態不一樣。所以年輕一代的生活有部份奢侈了是對的,但說這種奢侈導致買不起房子則不太正確,甚至因果關係是倒轉的,因為買不起房子所以比較奢侈。現代年輕人節衣縮食搞投資的話比較想搞的也是美股而不是房子。

也就是說,門檻單純太高了,一個人跳不上一米的高臺你可以說他運動能力差,但直接放棄跳上四米根本無可厚非。

自然地,上面的討論最終也是沒有結果的,因為「手機飲料導致買不起房子論」其實是經不起數學驗證的理論。特意寫出來是因為我不想有人在下面更有趣的討論中,突然出現「那是因為現在的年輕人都把錢花在手機上了」之類。當然有些人去到這裡就當機了,但是還是有年長的人比較搞得清楚狀況的,就提出一個比較合理的說法。

他說,其實在他年代買房子也不易,他自己也是很辛苦而且雙薪一起負擔才做到。即使在他們年輕的年代,出身一般的工薪族,亦不可能買下所謂的蛋黃區。所以他們買房子的時候,買的其實是當時的外圍,新發展,比較偏辟,交通不方便的區域,因為當年的他們只能負擔得起那地方的房價。

這段話比起那種批評手機的說法,就落地得多。美國就是 suburban,也就是城市外緣,而在香港八九十年代,你要買房子,其實有一個很好的選擇,那就是屯門,屯門是個甚麼地方呢?我小時候從市區入一次屯門,要坐至少三小時的巴士,因為他只有一條公路還經常塞車,去到當地,除了少數新的建案外,晚上漆黑一片,附近多少工廠或辦公室給你上班,娛樂場所也有限,路上到處都是牛與牛糞,所以那時候的屯門的確就是條件較差的工薪族勉強可以跟上的門檻。如果你在當時就買下來,去到三十年後的今天,屯門已變成市區只要半小時內就可到達,繁華,乾淨的新市鎮,房價也升了多倍。

美國也一樣,那些討論者說,他們年輕時買的時候那處是一片荒地,但隨著城市與公路的向外發展,這些地方也變得繁華,最終融入了變成了蛋黃區的一部份。漲價後他就賣掉房子,再以作為門檻換更好的房子,就是這樣換了幾次,一步一步的踏上階梯才買得到今天的房子的。所以他說,年輕人為何不試試像他一樣買下現在還很廉價的,交通不方便的外圍地區,再走一次他的路徑呢?他也拿出一些最近某些地段,把價錢算一算,還真的是現在工薪族也買得起的,但是就頗為偏遠。

這個說法就比之前的說法有說服力多了,至少少去兩次旅行真的有可能令你買到一個很偏遠的地區,這話套用在臺灣的話,你的確可以在中南部東部較為偏遠的地方找到這樣條件的資產。因此這個說法遇到的反駁也比較少,應該說沒有很合理的反駁,因為拉近了距離之後,就真的是「你省一點,門檻還是到的」。

那麼這討論就結案了嗎?也就是說,答案就是買你能負擔得起較偏遠的物業,然後年輕人就可以走上兩代一樣的道路嗎?

面對這個問題,我思考了一下,然後我覺得這個答案還是不完整的。原因是甚麼?原因是我看這篇討論的時候,正身處日本的東京,而日本剛好就是上述理論的反例。因為有一個前題在日本並不成立,那就是在這裡,大都會區的向外發展已經停止,倒轉像水退一樣,都會區正在向內萎縮中。

在八九十年代,也有一堆日本人,抱著上述的心態,在一些都會外圍或者二三四線市鎮置業,他們心裡想著未來的日本會更繁榮,然後這些長期投資將會成為新的繁榮地區。結果卻是相反的,三十年過去那些外圍地區不僅沒有變得更繁榮,而且人口反而流失,全部擠到東京去去了,哪怕是京都這樣舉世聞名的城市,外圍的地區也是直接整條街荒廢,而有些地方直接是整個市鎮都走向荒廢,連維持基本公共服務的資源與人力都不足:但你可以看到那些公共服務,商店街是曾存在過的,那些招牌,公共設施還在,只是看起來就像異塵餘生一樣破爛沒有人。

自然地,這些地方的房價別說漲上去了,他們比起一開始便宜買的時候更便宜,甚至崩到負價值,維護成本高過租值。那房價在崩,豈不是人能買到心儀的房子?或者日本人口密度低了人均空間更多了?這也不對,一開始就買不起的精華地段,因為人都往這些地段段擠反而變得更值錢了,配合日本人下降至比臺灣人低的收入更買不起。那些騎牛找馬的購房計劃,牛換不了馬直接死掉,擠的地方變更擠,沒人的地方變更沒人,繁榮沒有平均分佈反而是更兩極化。

所以上面那個「年輕人先買自己負擔得起的房子」的計劃,在日本的結果就是直接化為烏有,年輕人買自己負擔得起的房子然後等幾十年,他變成了甩不掉的負債。反而變得更貧窮了。相信沒有誰是諸葛孔明,大家同一個年紀,做出買「自己買得下房子」的決策,也不是因為有水晶球預知了三十年之後會怎樣,只是美國的年輕人比較幸運,日本的年輕人比較倒霉,所以前者換到了好的房子安享晚年,後者成為了下流老人。

整個理論的漏洞在哪呢?就是「假定了繁榮會擴張」,繁榮就像河道的水,會有漲退,遇到乾旱的話,就不止水退甚至可以直接乾掉。但城市並不一定會擴張,日本在三十年前就已經少子化,但當時看不到結果,過了三十年這些少子化的兒童都變成了中年後,才知道少子化後,都市就會走向一極集中,外圍的地區會被廢棄。

美國那個七八十年代的年輕人,之所以成就一個在外圍買房子,放著就致富的人生,只因為他住的地區,剛好是一個擴張中的地區,而他受惠於這個大形勢,也就是所謂的在風口上豬也會飛天。而在臺灣,香港,大陸,這招都完全可行,年輕時一堆人只是因為「不想幫別人還房貸」這理由買了房子,幾十年後到處都是被風口吹上天的豬。

嬰兒潮世代能這樣玩的原因,正是因為嬰兒潮,人類在 1950 年的人口是 25 億人,1980 年人口是 45 億人,2010 年人口是 70 億人。二十世紀其實非常特殊,因為人口的增長異常高速,有些地方例如臺灣,在五十年代至八十年代三十年代間更是從七百萬漲到一千七百萬,直接漲超過一倍。而在五十年代出生的人口,在八十年代才走到三十多歲的青壯期,因為八十年代開始三十年,就是這種人的生產與消費力的不斷擴張與投入經濟的時期,導致一片欣欣向榮。都市是不斷的擴大,甚至出現像深圳與杜拜一樣,從空地變成國際級大都會。

還記得我年輕的時代,當年最憂慮的事情,就是人口爆炸,看著這樣的人口增長速度,我們害怕未來世界變得擠迫得像戰鎚的巢都世界一樣,畢竟維持這樣的增長速度,豈不是 2040 年我們就會有一百五十億人,2070 年就會有三百億人嗎?去到廿二世紀小叮噹出生前人口已突破六百億人了。當年的科幻作品不少都是講未來世界有多擠迫,人口爆炸有多可怕的事情。如果人口一直這樣增長下去,所有蛋白區都會變蛋黃區。

那時候日本人也相信這件事,八九十年代的日本人只會害怕人口爆炸,所以先買先贏,中產們到各個外圍地區城市卡位搶房地產,打算承接未來的人口。那時候他們才聽到生育率下降的新聞,也沒有很當一回事,畢竟人口還是在增長的,地球的人口已太多了,少點生育率不是更健康嗎?那時候我們這些人聽到日本少子化,也覺得這只是他們的特殊文化使然,也不覺得這對未來有很大影響。

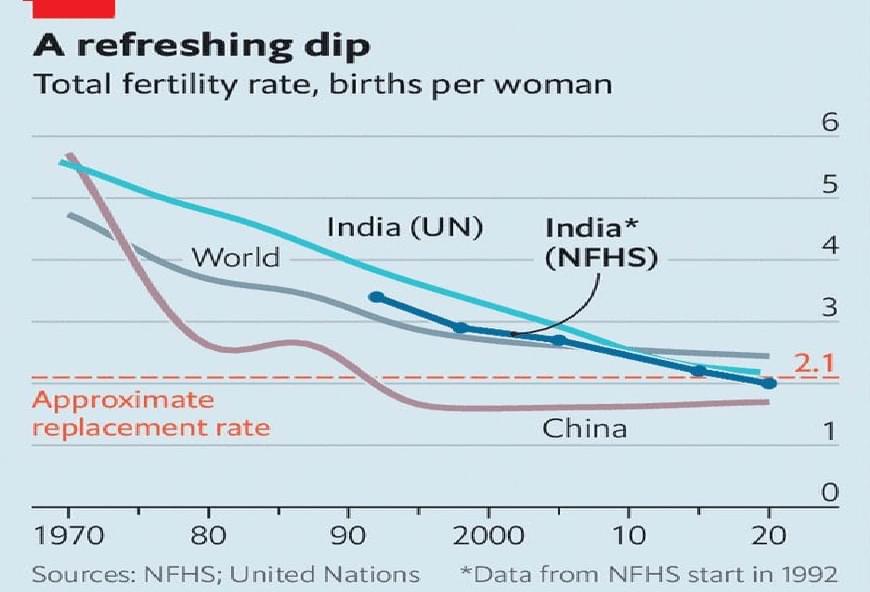

結果日本就提前示範,生育率下跌怎樣在未來全面變成一種無法復興的蕭條。然後我們才察覺少子化並不是日本特有的現象。首先是收儒家影響的東亞國家,例如南韓臺灣中國香港也走向少子化,大陸的一孩政策去到最後直接大家不婚不育。

不久之後原來西方也走向少子化,最後我們赫然發現連印度都走向少子化,我一直以為像印度這種國家根本不可能有少子化的問題,但這三十年,印度的生育率其實是下降了一半。換句話說,可能人類人口根本不會漲到一百四十億,而我們會在不久的未來去到某個頂峰,再開始滑落,不是某個地方滑落,而是全體人類。

先不講不婚不生如何快樂一生,或者甚麼人工智能機械人在你晚年時會幫你刷屁股洗澡甚麼的,至少有一件事不再成立的,那就是「買都市外圍等待升值再換房子」這個策略,對你是買了你能負擔的偏遠房子,但未來哪裡來的人口,驅動城市發展到那裡去?會不會倒轉,城市區域在未來走向萎縮,然後你買的房子不僅沒有變成蛋黃區,甚至連蛋白區都被除名,反而變成荒廢區?

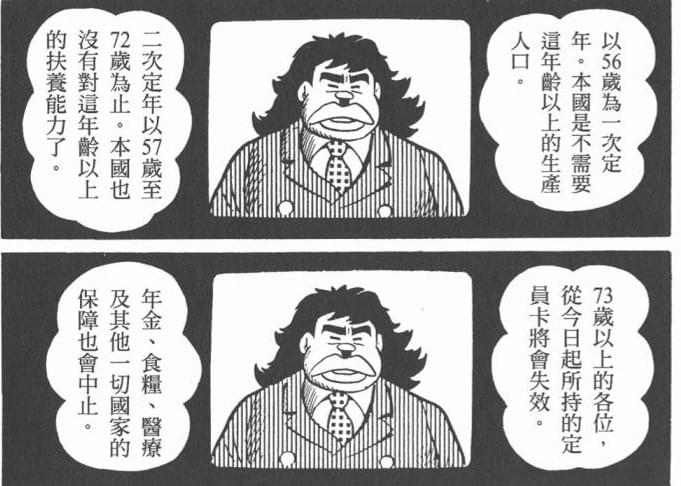

城市的興衰就是人口的興衰,地產

」

」