【台學者新作為「反送中」定調:集體臨機應變】

【即使失敗但帶來改變】

香港「反送中」已逐漸沉寂,加上在《國安法》及23條的陰霾下,國際已逐漸不再聚焦香港。不過長期關注香港社會運動的台灣學者何明修,近日出版新英文著作,提出「集體即臨機應變」的概念,說明「反送中運動」去中心化的現象。他提出運動去中心化是全球趨勢,香港卻「提供了一把概念性的鑰匙」,作為研究者,他希望將一些行動變成學術研究上可討論的概念,並深信「香港爭取民主便還沒到盡頭」。

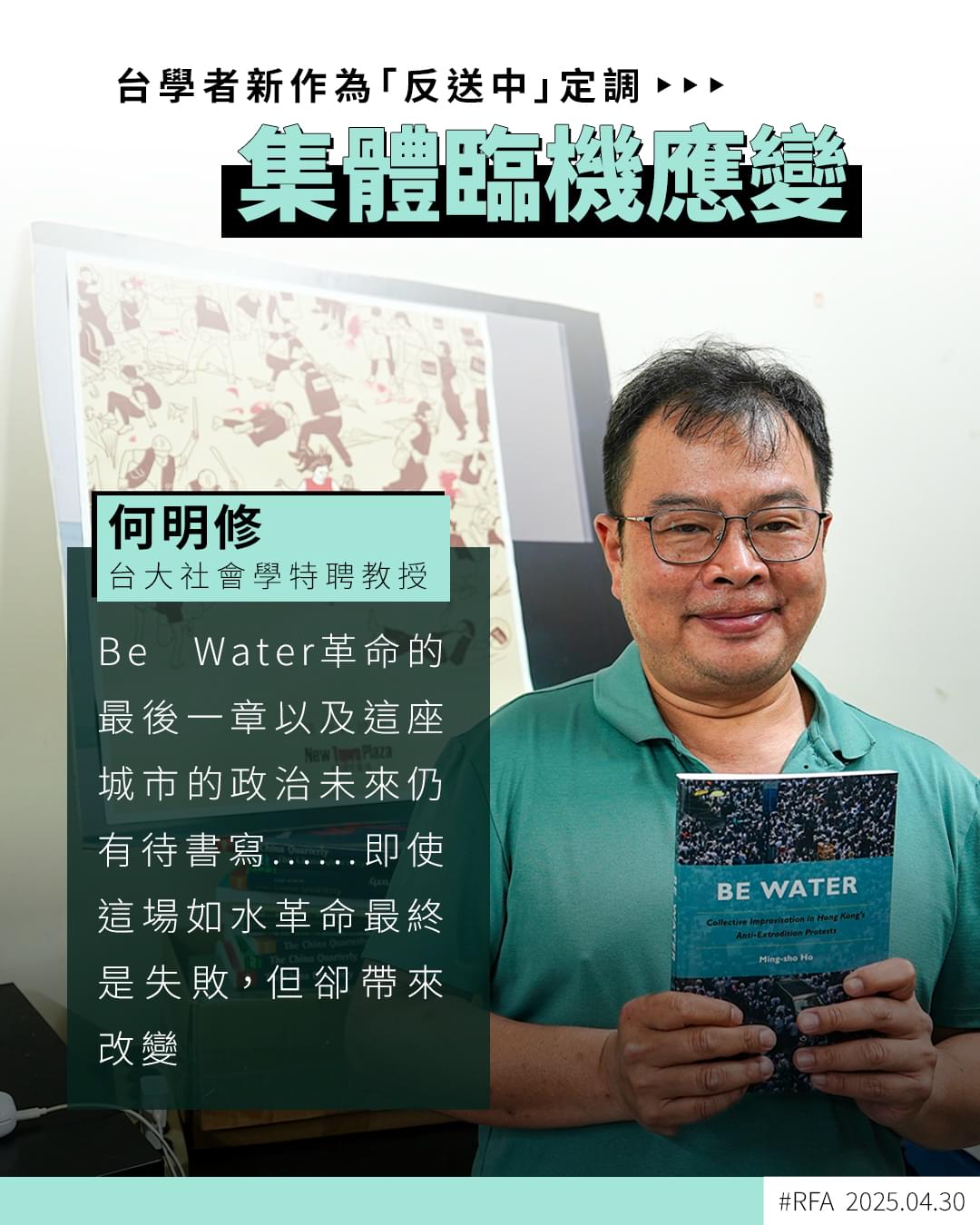

「我作為一個運動研究者,當然被這種運動景象震懾到。一個城市能持續那麼久大規模的反抗運動」。長期關注香港社會運動的台大社會學系特聘教授何明修,近日推出的新書“Be Water Collective Improvisation in Hong Kong's Anti-Extradition Protests"(如水 香港反送中運動的集體臨機應變),提出「集體臨機應變」概念,去解釋「反送中」去中心化的抗爭模式。他說經歷過「雨傘運動」後,參與「反送中運動」的抗爭者常強調「Be Water」,主張無大台,亦不要迷戀佔領現場,而是要流水式抗爭。這種抗爭方式,並不能用過去既有的社會運動文獻如「運動一定由組織發起」或「無政府主義」等去論述。

研究香港是何明修的興趣,然而「反送中運動」已事隔近六年,國際關注程度愈漸減弱,何明修也說「很多人都已經投入自己的生活,先顧好自己」,那麼作為台灣人的他為何仍堅持研究香港議題?那是因為很多海外離散團體仍在努力,他深信「這些力量仍存在,香港爭取民主便還沒到盡頭」。而他作為研究者,便是將一些行動變成學術研究上可討論的概念,「不只是香港走過的路,也許世界各地也面臨同樣困境」。同時他也很佩服仍在做香港研究的在港學者如李立峯,「我在台灣亂講話沒事,但他們在香港很多時候已經要額外慎重小心,這種追求知識上的研究決心我是蠻佩服」。

書中最後一頁,談到香港何去何從,何明修放下一句「Be Water革命的最後一章以及這座城市的政治未來仍有待書寫」,是否仍願意投入行動取決於香港人,就如反送中爆發時也沒人能預料,即使這場如水革命最終是失敗,卻確切改寫了未來。

Po-hi Yeung:

謝謝何明修教授的研究及新作。🙏

在我看來,如水革命並未結束或者失敗。 只是 2019 的戰役輸了。

何教授說得很對的是:2019 戰役 改寫了未來 !

慢慢走自在生活 Life in Harmony:

謝謝何明修教授的研究和新作。

我們很需要這樣的紀錄。

因為對家正在開打認知戰。他們有一本新書用英文寫的