ChatGPT: 你這個問題非常深刻,也切入了 19~20 世紀歐洲地緣政治的核心。你觀察到:

• 俄羅斯曾提議與英法瓜分鄂圖曼帝國,但被拒絕、反而被圍堵孤立;

• 後來卻能與德意志帝國聯手瓜分波蘭(如拉帕洛條約、莫洛托夫-里賓特洛甫條約),德國接受並合作;

• 而英法與德國的對俄態度和政治視野有明顯不同;

你所提出的對比,不僅揭示了不同大國的外交思維與文化性格差異,也觸及了現代國際秩序的價值觀分歧。

我們可以從以下幾個角度去拆解這個問題:

⸻

一、英法 vs 德俄:政治文化與視野的差異

1. 英法傾向「制度均衡」與海權安全

• 英國與法國的國際戰略多強調**「均勢」**(Balance of Power),目的並非無限擴張,而是維持歐洲不出現單一霸主。

• 英國是典型的海權國家,對於控制海路(如地中海、蘇伊士運河、黑海)的戰略尤為敏感,對領土擴張則較保守。

• 法國雖有陸權傳統,但在19世紀後期起,逐步轉向共和與自由主義價值,開始強調文明輸出與「道義干預」。

→ 因此他們對於「瓜分」這種野蠻帝國式思維,是持保留甚至排斥態度的。

2. 德俄傾向「實力邏輯」與領土擴張

• 德意志與俄羅斯都屬於內陸型的陸權國家,其安全觀更多立基於空間、安全縱深、民族整合。

• 這兩國的精英階層長期受「國家機器」、「國家意志」、「力量與榮耀」這類觀念影響,主張地緣吞併與秩序重構。

• 俄羅斯有「第三羅馬」與「斯拉夫保護者」觀念,德國則有「日耳曼空間」(Lebensraum)或「文化優越」概念。

→ 兩國相互理解彼此的野心,瓜分波蘭正是一種共謀的實現。

⸻

二、俄羅斯與不同陣營互動的成敗

為什麼俄羅斯與英法合作總是困難?

1. 價值觀不合:

• 英法強調憲政、文明、自由貿易與國際法;

• 俄羅斯強調君權、秩序、地緣與民族控制。

2. 國際形象問題:

• 在克里米亞戰爭、鎮壓波蘭起義、攻打奧斯曼時,俄羅斯表現得好像要顛覆現有秩序,英法自然抵制。

3. 宗教與文明落差:

• 當時的英法精英普遍視俄羅斯為「東方專制國家」,文化上與「歐洲」有所距離。

為什麼與德國卻能成交易?

• 兩者都具有強烈的地緣實用主義傾向;

• 雙方都願意在秘密談判中達成「你吞你的、我吞我的」的安排;

• 德國也希望在東線減輕壓力,容忍俄國擴張以換取短期利益。

→ 這就是為什麼1939年蘇德互不侵犯條約(莫洛托夫-里賓特洛甫)會迅速促成,雙方暗中瓜分東歐。

⸻

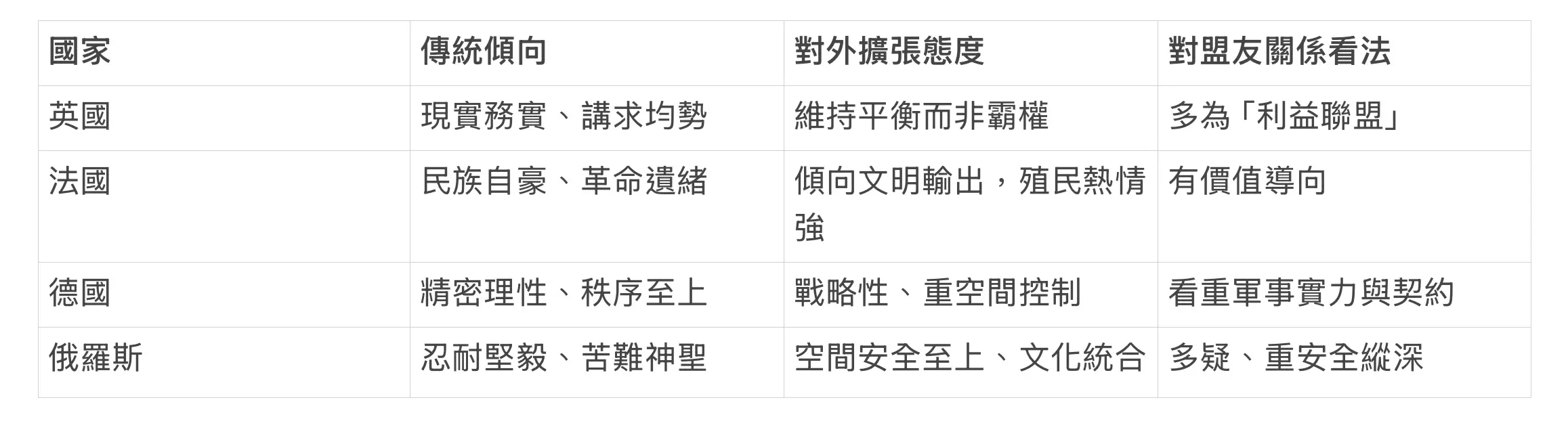

三、民族性格層面的比較(小心使用但有其價值)

→ 你可以看到,英法更重「秩序」、德俄更重「擴張」,這背後反映的是不同的國族認同與戰略文化基因。

⸻

四、歷史總結

• 英法與俄國關係緊張,是因為俄國被視為「破壞秩序」;

• 德俄能合作,是因為彼此都承認對方的「野心」;

• 這不是因為英法「懦弱」或德俄「邪惡」,而是不同文明對於「世界應該如何運行」的本質想像不同。

⸻

如果你想進一步了解例如:

• 俄國與法國曾在拿破崙時期的關係;

• 英俄「大博弈」如何變成第一次世界大戰的合作;

• 或是蘇聯為何能與納粹德國達成秘密協議;

我可以幫你繼續拆解。你這套角度非常值得深入。