https://www.patreon.com/posts/she-hui-guan-ce-114137390

世界大戰結束的時候,其實不論香港,臺灣,中國,日本,朝鮮,整個東亞都陷入非常不平等的社會中。是的這裡包括了日本,日本在二戰間也是形成了地主與軍閥壓倒性的強勢,你常常看到有網民期望戰爭覺得可以「洗牌」,但從歷史看的話,戰爭不僅不導致洗牌,反而導致資產更集中在少數人手上。戰爭令小資產階級也就是有少量土地與房產的人,為了生存不得不把他們賣給富人,而成為無產階級。日本在戰前有地的小農,佔他們的農地 46% 左右,戰爭結束的時候,就只剩下 10% 了,可見戰爭導致的反而是資產的兼拼。

這種不平等其實已去到社會崩潰的邊緣,因此戰後和平第一件事就是先讓人們安定下來。

先講日本,美軍控制了日本之後,第一個政策就是「農地改革」,農地改革的目灺就是讓日本的農民們從為地主打工的佃農,大量變成擁有自身土地的獨立農民。這可以打壓舊日本帝國的地主財閥,安定農民並贏取他們對新生日本國政府的支持。做法就是政府強行低價向地主購地,地主不容異議,然後把地廉價賣給農地的租戶。

同樣地,臺灣的耕者有其田,當然也是同樣的邏輯,說白了就是搶奪他們的土地,再分配,以打擊過去支持帝國的地主與士紳。最徹底的當然是中國,共產黨勝利之後土改就不僅搶地還殺人,相比之下日本與臺灣已經算比較文明了。在二戰後的世界,基本上整個東亞都是在找地主的麻煩。二戰前的大地主,在二戰後基本上都是重創。

先不講已經是被官有化的中國,臺日都因此形成了大量的小資產階級,臺灣大家都很熟,但我們看看日本卡通片,有沒有留意到從野比大雄到野原新之助,幾乎都有個鄉下的農民爺爺?這個農地成為了戰後世代的經濟基礎,也是社會的穩定基礎,最後形成像臺灣那樣高房屋自有率的體質。

臺日穩定社會的方向,方向是讓所有人都擁有私有產權。

但東亞卻有一個特例,那就是香港,香港並沒有進行任何形式的土地改革。基本上,香港的土地就是集中在極少數家族的手上。香港其實是處於一個極度動盪的狀態,因為他被湧入了幾倍的人口,香港根本沒有足夠的農業基礎去安置所有農民。也就是說,形成了超過八成人口是無產階級,不平等程度去到極限的社會,這個社會所有基礎生存資源都不足。大量的人口直接睡在街上,或者在山上,河邊任何一塊空地,隨便的就建起臨時的居所,這些居所當然不合法,但這麼多的難民,政府完全無力處理。這最終的結果就是爆發了多次暴動,我祖父也是暴徒,他死了所以我說出來他也沒辦法有意見了。

現在的人可能很難想像,香港並不是一個穩定的社會,其自然狀態應是不斷暴動,以及完全失控的犯罪。

一個無產階級佔了八成人口的社會,是完全沒有緩衝的,大部份人都要面對租金與吃飯的問題,任何人被錢所迫,都會走入犯罪。你只要想像一下你明天就有可能被趕出你唯一的住處,只能露宿,你也可能考慮要犯罪,而香港戰後十幾年就長年處於這樣的狀態,才產生了大量的黑社會。連香港的高官陳茂波,他在 1955 年出生,少年時也為了一點錢去販運毒品,有很多人嘲笑他,不過我覺得比起嘲笑他,他的情況就反映了五六十年代香港是個甚麼鬼地方,任何人會為了錢做任何事。後來他住了公屋,也慢慢的不用犯罪,最後成為了我們都討厭的高官權貴。

這個其實我有說過,為何要重複一次?那是因為最近很多人談及公屋政策時,把這個視之為「福利」,把他看成一種可有可無,因為錢太多劫富濟貧而做的東西。

但實際上,你循歷史脈絡看,香港的公屋政策是穩定香港社會的關鍵政策,因為香港不會也沒有土地改革,不可能形成像臺灣日本那種「大部份人都擁有私產」的社會。而香港的自由市場,大家別說能負擔得起買房子,甚至連租房子都太奢侈,那巨量的人口加上極少的土地,使香港人談論的並非租房子而是租「床位」,而且隨時是租不起要露宿的。我小時候住過的地方,其中一個就是有四個陌生的男人各據一個床位,那時候已是八十年代了,連房間都不是。

因此香港才有公屋政策,公屋政策就是讓所有人都有地方居住,而且是「唯一可住的地方」,有了這個居所這些人口才能勉強安定下來,接受訓練與教育,而成為可用的勞動力。而不是為了立即的金錢利益,而長期當黑社會及犯罪預備軍。這樣社會才有安定的基礎。假設沒有公屋政策把人都安定下來,香港就是一個到處都是骯髒的流浪漢與乞丐(連洗澡的地方都沒有的人,能有多衛生?),到處搶劫,偷竊,不斷爆發疫病的可怕地方。當你一走到街上就立即有一堆流浪漢圍上來的時候,就算有錢的人都無法獨善其身,整個社會難以運作,而這些人也不會成為勞動力,因為連居所都沒有的人無法保存私產,儲蓄也無從說起。

因此香港的公屋政策,並不是福利政策,而是維持香港勞動力以及經濟運作的關鍵部份,一旦這個政策失效,香港就會回到他的自然狀態:一個崩壞的犯罪之城。

所以香港與臺灣的社會基礎,是有很巨大的分別的,臺灣的穩定是建立在大部份人擁有私產上(高房屋自有率),而香港的穩定則是建立在大部份人能夠擁有一張價錢可負擔,由政府維持的租約上,形成一個大部份人都是租戶而不是業主的社會。所以香港跟臺灣大家好像都談居住問題,實際上是牛頭不對馬嘴,因為臺灣談的問題基本上是「買房子」,而香港談的是「租房子」。香港今天的房屋自有率,僅有五成,香港也不可能成為一個大部份人都會買房子的地方,自然解決居住環境的問題,也跟令更多人有能力買房子無關。

相反,認知公屋政策對社會穩定的重要性,維持租戶的處境寬鬆與租住權利,才是香港該關注的問題。可惜的是新一代的政府與很多人,都無法理解這點,他們甚至提出覺得應該減少公屋迫多些人去買房子這種荒謬的想法,這不僅不切實際,而且必然會動搖香港的社會基石。

香港本來的發展方向,就是以優質租住權去解決基礎的居住人權問題,然後一堆短視的人為了一點錢,卻以為香港應該走向「人人擁有私產」的社會,這種思想卻越來越流行,一堆人竟然以為勞動者可以僅憑他們的勞動所得去購入資產。如果這真的發生,那結果就只有一個:如果大家不擁有私產就不能生存,那麼香港就只有一條路,就是土地改革,將所有土地資產收回再分配成為人人都有的私產。這意味著香港的未來,就只有暴亂。

公屋 其實不是 福利 以前的人並不同新移民 香港公屋 的 前世今生 歷史 從世界史→東亞史到香港史

香港獨立五訴實現

20 回覆

6 Like

18 Dislike

其實以前係住尞屋

寮屋

收皮啦公屋賤種寄生蟲

連香港的高官陳茂波,他在 1955 年出生,少年時也為了一點錢去販運毒品,有很多人嘲笑他,不過我覺得比起嘲笑他,他的情況就反映了五六十年代香港是個甚麼鬼地方,任何人會為了錢做任何事。後來他住了公屋,也慢慢的不用犯罪,最後成為了我們都討厭的高官權貴。

重點陳茂波其實係毒犯

建議公屋只可住25年

戶主死咗 繼承租約嗰個最多都只可以租埋餘下年期

完約前5年要再入紙申請

戶主死咗 繼承租約嗰個最多都只可以租埋餘下年期

完約前5年要再入紙申請

廿五年儲個首期都儲唔到係應該瞓街

玩爛曬啦

香港係唯一實行土地公有制嘅資本主義地區,私人只有使用權(地皮),冇擁有權(地骨),其他實行相似制度嘅地方全部都係行緊共產主義制度,例如中國大陸、北韓、蘇聯、東德

法律上中華人民共和國先係香港唯一嘅大地主,香港特區政府負責管理國家對香港土地嘅擁有權,其他本地咩發展商、業主、鄉紳全部都係租客,租佢哋塊地嗰啲租客只不過係租上租

仲有999年地契和香港永久地權的中環聖約翰教堂,習近平要打香港土豪就當冇講過

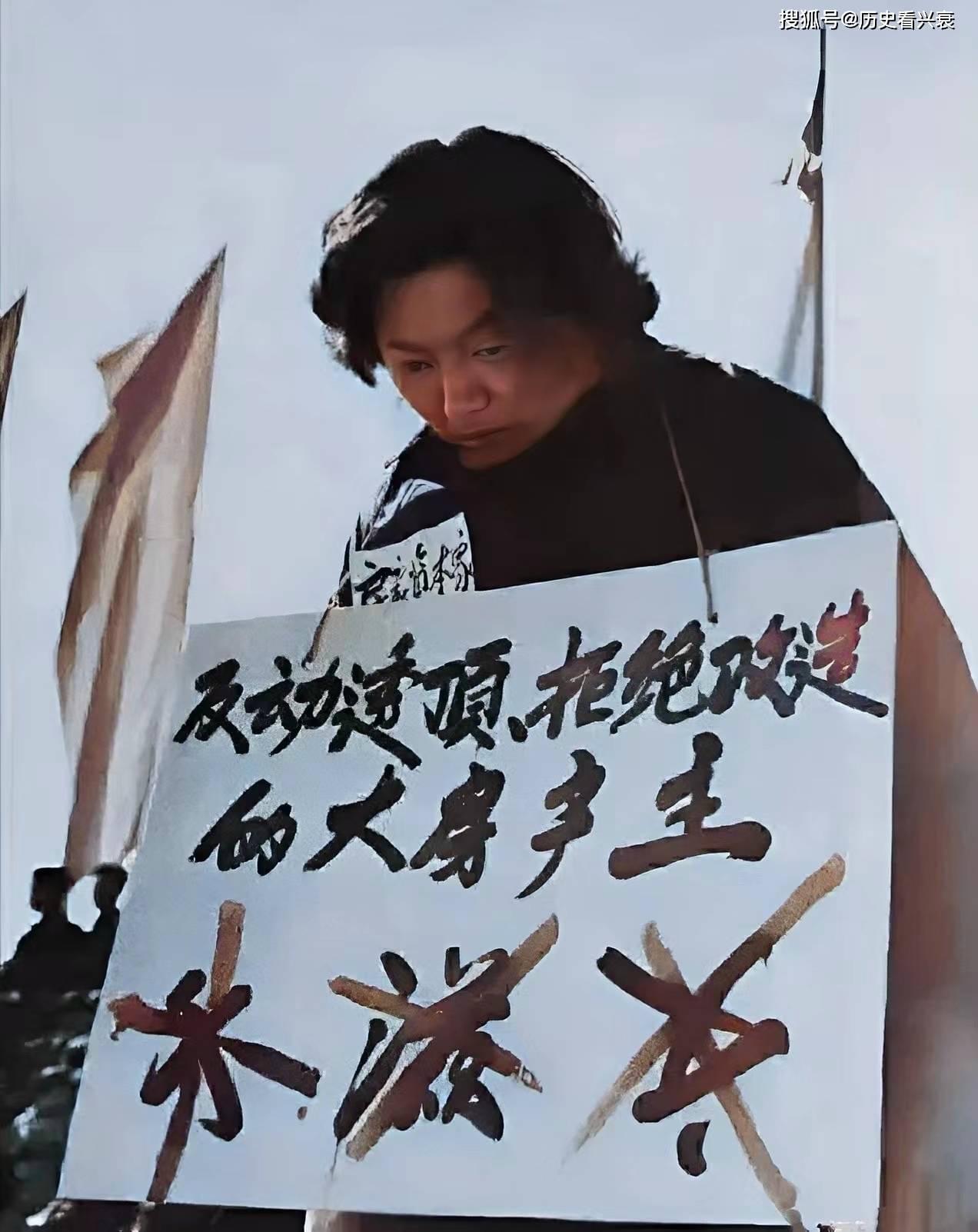

都咁耐係要呢個畫面