賓州州立大學的工程師推出了一項突破性的音頻技術,稱為「可聽見的封閉音域」(audible enclaves),能夠將聲音直接傳送給特定個人,而周圍的人卻無法聽見——且無需使用耳機。

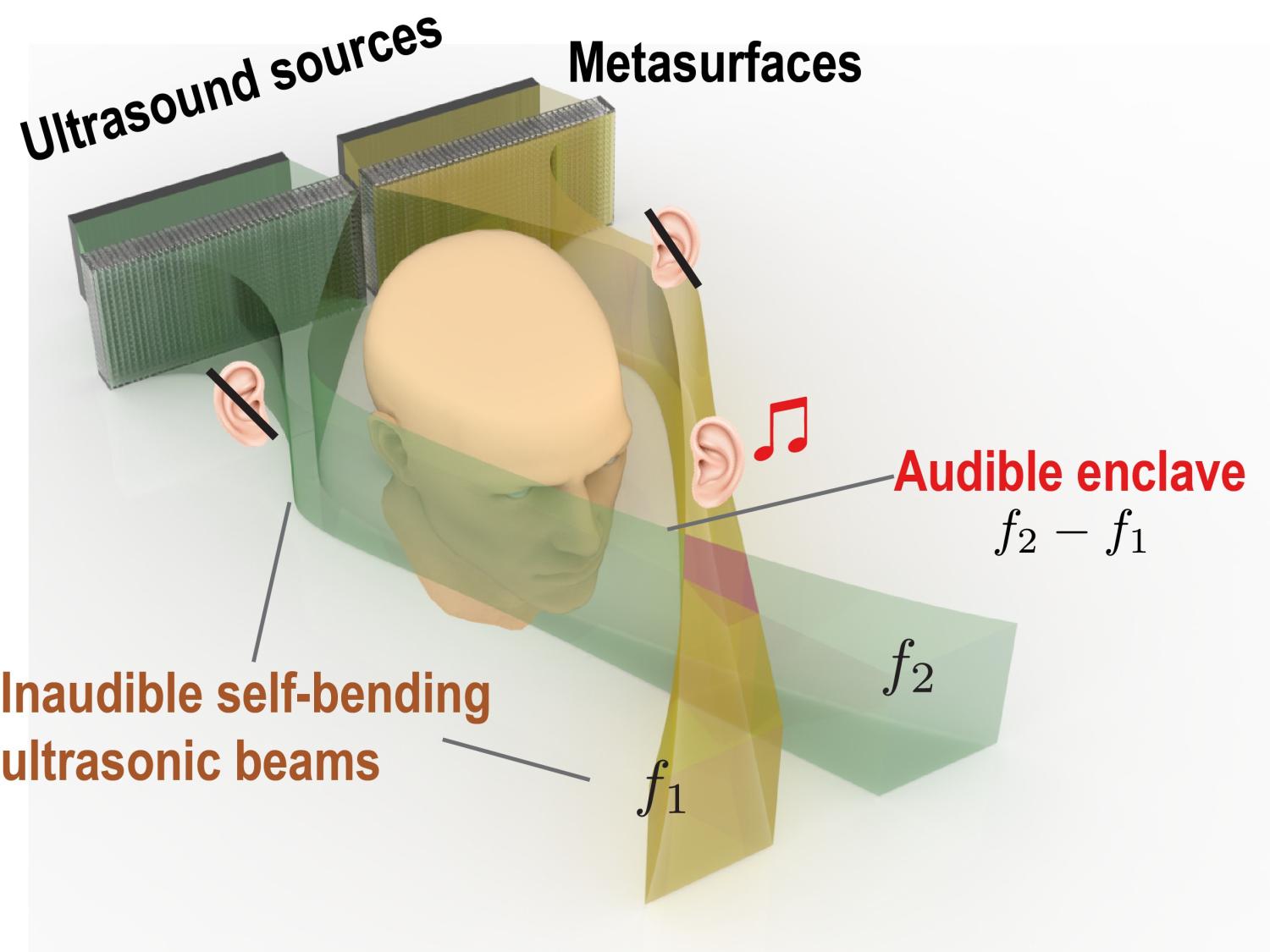

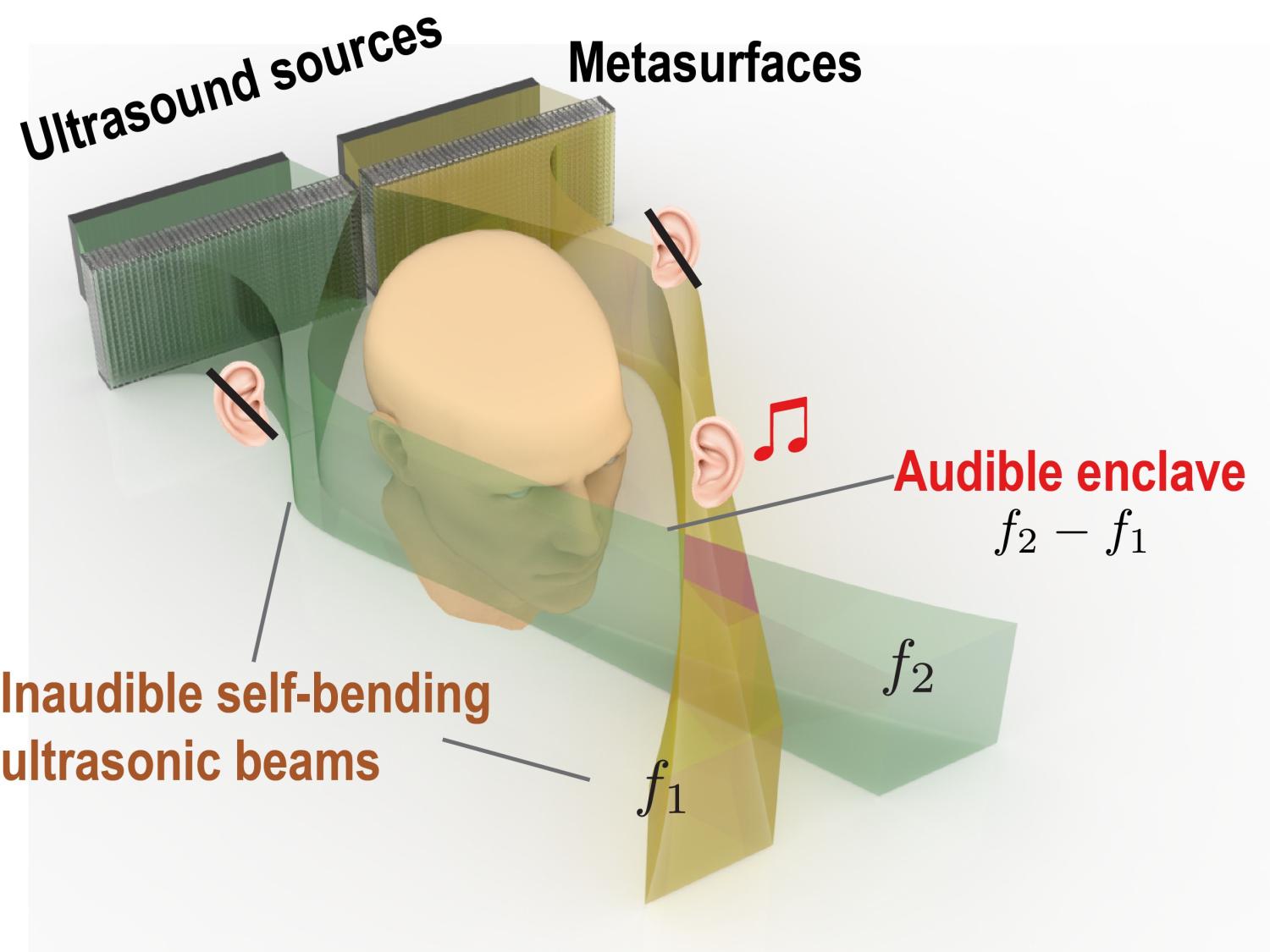

該系統依賴於超聲波,這些波在空氣中無聲傳播。當兩道頻率略有不同的聲波相交時,會在交點產生可聽見的音頻,使只有目標接收者能夠聽到訊息。

更令人驚嘆的是,這種聲音還能繞過障礙物,準確抵達目標。在初步測試中,它在距離約三英尺(約 0.9 公尺)內運作良好。這項創新為共享空間中的個人音頻體驗和嘈雜環境中的聲音控制提供了新可能,儘管目前尚未準備好商業化應用。

https://www.psu.edu/news/engineering/story/audible-enclaves-could-enable-private-listening-without-headphones

科學家研發出能穿越人群並精確傳送給特定個體的聲音技術

power_off

73 回覆

52 Like

10 Dislike

https://grok.com/share/bGVnYWN5_689cf6dc-f1a7-424a-b793-e851a91d3a19

研究顯示,賓州州立大學的工程師開發了一項名為「可聽見的封閉音域」(audible enclaves)的音頻技術,能將聲音精確傳送給特定個人,周圍人群無法聽見,且無需耳機。

該技術使用超聲波,兩道頻率略有不同的聲波相交時,在交點產生可聽見的音頻,並能繞過障礙物,初步測試在約0.9公尺內運作良好。

目前尚未準備好商業化應用,但可能用於共享空間的個人音頻體驗和嘈雜環境的聲音控制。

賓州州立大學的研究團隊領銜的這項創新,利用兩束超聲波(例如40 kHz和39.5 kHz)在特定交點產生可聽見的聲音(如500 Hz),讓聲音僅在目標位置可聽,實現私人聆聽。超聲波本身人耳聽不見(高於20 kHz),通過非線性聲學效應和聲學超表面(metasurfaces)的幫助,聲波能彎曲繞過障礙物,如人頭,抵達目標。

當前限制與潛力

初步測試顯示,聲音傳送距離約1公尺,音量約60分貝(相當於正常說話聲音),未來可能通過提高超聲波強度來延長距離和增加音量。雖然尚未商業化,但應用前景包括博物館、車輛和辦公室等共享空間的私人聆聽,以及降低噪音污染。

除了私人聆聽,這項技術還可能用於創造安靜區,幫助改善工作場所的專注力或減少城市噪音,這或許是未來城市聲音管理的潛在解決方案。

研究顯示,賓州州立大學的工程師開發了一項名為「可聽見的封閉音域」(audible enclaves)的音頻技術,能將聲音精確傳送給特定個人,周圍人群無法聽見,且無需耳機。

該技術使用超聲波,兩道頻率略有不同的聲波相交時,在交點產生可聽見的音頻,並能繞過障礙物,初步測試在約0.9公尺內運作良好。

目前尚未準備好商業化應用,但可能用於共享空間的個人音頻體驗和嘈雜環境的聲音控制。

賓州州立大學的研究團隊領銜的這項創新,利用兩束超聲波(例如40 kHz和39.5 kHz)在特定交點產生可聽見的聲音(如500 Hz),讓聲音僅在目標位置可聽,實現私人聆聽。超聲波本身人耳聽不見(高於20 kHz),通過非線性聲學效應和聲學超表面(metasurfaces)的幫助,聲波能彎曲繞過障礙物,如人頭,抵達目標。

當前限制與潛力

初步測試顯示,聲音傳送距離約1公尺,音量約60分貝(相當於正常說話聲音),未來可能通過提高超聲波強度來延長距離和增加音量。雖然尚未商業化,但應用前景包括博物館、車輛和辦公室等共享空間的私人聆聽,以及降低噪音污染。

除了私人聆聽,這項技術還可能用於創造安靜區,幫助改善工作場所的專注力或減少城市噪音,這或許是未來城市聲音管理的潛在解決方案。

初步測試在約0.9公尺內運作良好

By positioning metasurfaces in front of two ultrasonic transducers, dual ultrasonic waves travel at two slightly different frequencies along a crescent-shaped trajectory until they intersect, forming an audible enclave where sound cab be heard. At other points along the trajectory, sound is not heard — meaning private listening is possible.

千里傳音

呢招係千里傳音

龍咁威2

聖經有個故事

就係將一個女人變成鹽柱

我一直都有一個疑問

就係點樣可以定點將一個人變成鹽柱而又唔傷及旁邊嘅人

就係將一個女人變成鹽柱

我一直都有一個疑問

就係點樣可以定點將一個人變成鹽柱而又唔傷及旁邊嘅人

生活中一早就有啦。

同老婆一齊左十年,同佢隔咗成條街,我都知佢講咗啲乜

同老婆一齊左十年,同佢隔咗成條街,我都知佢講咗啲乜

幻聽不是夢

pnas.org 是《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,簡稱 PNAS)的官方網站。這是一本由美國國家科學院(National Academy of Sciences, NAS)出版的學術期刊,創刊於1915年,涵蓋自然科學、社會科學和應用科學等多個領域。PNAS 以刊登高質量的原始研究論文、綜述和評論文章聞名,是全球科學界公認的頂尖學術期刊之一。

Audible enclaves crafted by nonlinear self-bending ultrasonic beams

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2408975122

ChatGPT 簡述如下:

簡單講,呢篇研究係喺聲學工程上突破傳統限制,用一種新方法整出叫做 audible enclaves(可聽聲音飛地) 嘅東西,目的係 喺遠距離指定位置製造聲音,但 唔會干擾到周圍人,而且仲 夠清晰、夠寬頻。

傳統問題係乜?

音頻波長長(例如低音),一傳開就會四圍散,難以聚焦或者定點傳送(呢個係「衍射」問題),所以做唔到真正私密又定點嘅聲音傳遞。

佢地點解決到?

佢哋用咗一個極新穎嘅方法,唔係直接傳播你聽到嘅聲音,而係:

利用兩條 人耳聽唔到 嘅 自彎曲超聲波(self-bending ultrasonic beams),即係可以繞過障礙物,例如人頭。

當呢兩條超聲波喺一個特定位置交疊時,就會因為「非線性聲學效應」喺交點產生你聽得見嘅聲音。

即係聲音唔係由喇叭直接傳到耳仔,而係喺你耳仔附近「生成」出嚟。

佢地做成啲乜?

用一種叫「acoustic metasurface」嘅裝置(聲學超材料表面)去控制啲超聲波點樣彎。

實驗成功做到由 125 Hz 到 4 kHz(即係幾乎包晒人耳可以聽嘅音域大部分)。

器材體積細細,得 16 cm 大小。

就算喺有混響嘅房間(即係平時屋企、辦公室)都一樣清楚有效。

有咩實際用途?

私人對話(唔駛帶耳機)

空間音效(例如 VR/AR)

精準地控制聲音只响一個位置(例如博物館、展覽、開放辦公室)

總結:佢地證明咗可以用超聲波產生「遠程、定點、唔擾人」嘅聲音點,突破咗傳統聲學限制,有潛力應用喺好多野,包括私人通訊、沉浸式體驗等等,係音響技術上一個幾重要嘅創新。

Audible enclaves crafted by nonlinear self-bending ultrasonic beams

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2408975122

ChatGPT 簡述如下:

簡單講,呢篇研究係喺聲學工程上突破傳統限制,用一種新方法整出叫做 audible enclaves(可聽聲音飛地) 嘅東西,目的係 喺遠距離指定位置製造聲音,但 唔會干擾到周圍人,而且仲 夠清晰、夠寬頻。

傳統問題係乜?

音頻波長長(例如低音),一傳開就會四圍散,難以聚焦或者定點傳送(呢個係「衍射」問題),所以做唔到真正私密又定點嘅聲音傳遞。

佢地點解決到?

佢哋用咗一個極新穎嘅方法,唔係直接傳播你聽到嘅聲音,而係:

利用兩條 人耳聽唔到 嘅 自彎曲超聲波(self-bending ultrasonic beams),即係可以繞過障礙物,例如人頭。

當呢兩條超聲波喺一個特定位置交疊時,就會因為「非線性聲學效應」喺交點產生你聽得見嘅聲音。

即係聲音唔係由喇叭直接傳到耳仔,而係喺你耳仔附近「生成」出嚟。

佢地做成啲乜?

用一種叫「acoustic metasurface」嘅裝置(聲學超材料表面)去控制啲超聲波點樣彎。

實驗成功做到由 125 Hz 到 4 kHz(即係幾乎包晒人耳可以聽嘅音域大部分)。

器材體積細細,得 16 cm 大小。

就算喺有混響嘅房間(即係平時屋企、辦公室)都一樣清楚有效。

有咩實際用途?

私人對話(唔駛帶耳機)

空間音效(例如 VR/AR)

精準地控制聲音只响一個位置(例如博物館、展覽、開放辦公室)

總結:佢地證明咗可以用超聲波產生「遠程、定點、唔擾人」嘅聲音點,突破咗傳統聲學限制,有潛力應用喺好多野,包括私人通訊、沉浸式體驗等等,係音響技術上一個幾重要嘅創新。

如果個技術範圍再大啲係咪可以追住同一條友播音樂

播到佢幻聽

播到佢幻聽

3樓有3仔

仲要播anson lo首uh oh uh oh uh oh

The Conversation 係一個非牟利嘅媒體網絡,成立於2011年,旨在提供由學者撰寫、經專業記者編輯嘅新聞分析同評論。 佢哋嘅文章涵蓋政治、社會、健康、科學等多個領域,並以創用CC授權方式發佈,方便其他媒體轉載。由於內容主要由相關領域嘅學者撰寫,經專業編輯審核,具備一定嘅學術嚴謹性同可信度。

Researchers created sound that can bend itself through space, reaching only your ear in a crowd

https://theconversation.com/researchers-created-sound-that-can-bend-itself-through-space-reaching-only-your-ear-in-a-crowd-252266

ChatGPT 翻譯:

如果你能不戴耳機、也不打擾周遭的人,就能聽音樂或 podcast 呢?或者在公共場合進行私密對話而不被他人聽見?

我們最新發表的研究提出了一種能夠創造「可聽聲音飛地(audible enclaves)」的技術——也就是隔絕於周遭環境、局部存在的聲音區域。換句話說,我們開發出了一種可以精確控制聲音出現位置的技術。

讓聲音只在特定地點變得可聽,有可能徹底改變娛樂、溝通方式與空間音訊體驗。

聲音是什麼?

聲音是一種透過空氣傳遞的振動波。當物體來回移動,會壓縮與釋放空氣分子,產生聲波。

這些振動的頻率決定了聲音的音高。頻率越低,聲音越低沉(像是低音鼓);頻率越高,聲音越尖銳(像是口哨聲)。

聲音是由以連續波形式運動的粒子組成的。

要控制聲音的傳播方向非常困難,因為有一個叫做繞射(diffraction)的現象——聲波在傳播時會自然擴散。這種效應在低頻聲音中尤其明顯,因為波長較長,使得很難將聲音限制在某個區域內。

有些技術像是「參數陣列喇叭(parametric array loudspeakers)」能夠將聲音聚焦並朝某個方向發射。但即便如此,這種聲音還是會在整個傳播路徑中被聽到。

可聽聲音飛地的原理

我們發現了一種可以只讓特定聽眾聽到聲音的新方式:利用會自我彎曲的超聲波束和一種稱為非線性聲學(nonlinear acoustics)的概念。

超聲波指的是頻率高於人類可聽範圍(20 kHz 以上)的聲波。這些波與普通聲波一樣會在空氣中傳播,但人耳聽不見。超聲波可以穿透多種材料,並以獨特方式與物體互動,因此常被用於醫療影像與工業應用。

在我們的研究中,我們將超聲波用作可聽聲音的載體。它可以「靜悄悄地」穿越空間,只在我們希望的地點轉換成聲音。那我們怎麼做到的?

一般來說,聲波是線性相加的,也就是說它們只是單純地疊加成更大的波。但當聲波強度夠高,就會產生非線性交互,從而生成原本不存在的新頻率。

這正是我們技術的關鍵:我們使用兩條頻率不同的超聲波束,它們本身是完全靜音的。但當它們在空間中交會時,非線性效應會產生一個新聲波,且這個聲波在人耳可聽範圍內,只在交點處可被聽見。

聲音如何「彎曲」?

我們設計的超聲波束可以自行彎曲。通常聲波會沿直線行進,除非被阻擋或反射。但透過使用聲學超表面(acoustic metasurfaces)——一種能夠操控聲波的特殊材料——我們可以像光學透鏡彎曲光線一樣,讓聲音彎曲前進。

藉由精準地控制超聲波的相位,我們可以創造出彎曲的傳播路徑,繞過障礙物,讓聲波在特定地點匯合。

這裡的關鍵物理現象叫作差頻生成(difference frequency generation)。例如,當兩條超聲波的頻率分別是 40 kHz 與 39.5 kHz,交會時會產生 0.5 kHz(即 500 Hz)的聲波,這是人耳能聽到的頻率。聲音只會在交會點出現,其他地方依然完全靜音。

換句話說,你可以把聲音「投送」到某個人或某個位置,而不會干擾到沿途的任何人。

推進聲音控制的未來應用

能夠創造這種局部聲音區域,未來的應用可能非常廣泛。

舉例來說,公共空間可以提供個人化聲音體驗——例如博物館可讓參觀者免戴耳機就聽到導覽內容,圖書館則能讓學生使用語音教材而不打擾他人。

在車上,不同乘客可以聽不同的音樂,而不影響駕駛接收導航指示。辦公室或軍事環境也能利用這技術,在不設隔間的空間中進行保密通話。甚至也可反向應用,消除特定區域的聲音,創造安靜區,提升工作效率或減少都市噪音污染。

當然,這技術暫時還無法馬上商品化,因為還有一些挑戰:

聲音品質可能受非線性失真影響;

系統需要高強度超聲波來產生聽得見的聲音,能源效率仍需改善。

儘管仍有技術門檻,聲音飛地代表了一種聲音控制的新範式。它重新定義了聲音與空間的互動,開啟了沉浸式、節能、個人化聽覺體驗的新可能。

Researchers created sound that can bend itself through space, reaching only your ear in a crowd

https://theconversation.com/researchers-created-sound-that-can-bend-itself-through-space-reaching-only-your-ear-in-a-crowd-252266

ChatGPT 翻譯:

如果你能不戴耳機、也不打擾周遭的人,就能聽音樂或 podcast 呢?或者在公共場合進行私密對話而不被他人聽見?

我們最新發表的研究提出了一種能夠創造「可聽聲音飛地(audible enclaves)」的技術——也就是隔絕於周遭環境、局部存在的聲音區域。換句話說,我們開發出了一種可以精確控制聲音出現位置的技術。

讓聲音只在特定地點變得可聽,有可能徹底改變娛樂、溝通方式與空間音訊體驗。

聲音是什麼?

聲音是一種透過空氣傳遞的振動波。當物體來回移動,會壓縮與釋放空氣分子,產生聲波。

這些振動的頻率決定了聲音的音高。頻率越低,聲音越低沉(像是低音鼓);頻率越高,聲音越尖銳(像是口哨聲)。

聲音是由以連續波形式運動的粒子組成的。

要控制聲音的傳播方向非常困難,因為有一個叫做繞射(diffraction)的現象——聲波在傳播時會自然擴散。這種效應在低頻聲音中尤其明顯,因為波長較長,使得很難將聲音限制在某個區域內。

有些技術像是「參數陣列喇叭(parametric array loudspeakers)」能夠將聲音聚焦並朝某個方向發射。但即便如此,這種聲音還是會在整個傳播路徑中被聽到。

可聽聲音飛地的原理

我們發現了一種可以只讓特定聽眾聽到聲音的新方式:利用會自我彎曲的超聲波束和一種稱為非線性聲學(nonlinear acoustics)的概念。

超聲波指的是頻率高於人類可聽範圍(20 kHz 以上)的聲波。這些波與普通聲波一樣會在空氣中傳播,但人耳聽不見。超聲波可以穿透多種材料,並以獨特方式與物體互動,因此常被用於醫療影像與工業應用。

在我們的研究中,我們將超聲波用作可聽聲音的載體。它可以「靜悄悄地」穿越空間,只在我們希望的地點轉換成聲音。那我們怎麼做到的?

一般來說,聲波是線性相加的,也就是說它們只是單純地疊加成更大的波。但當聲波強度夠高,就會產生非線性交互,從而生成原本不存在的新頻率。

這正是我們技術的關鍵:我們使用兩條頻率不同的超聲波束,它們本身是完全靜音的。但當它們在空間中交會時,非線性效應會產生一個新聲波,且這個聲波在人耳可聽範圍內,只在交點處可被聽見。

聲音如何「彎曲」?

我們設計的超聲波束可以自行彎曲。通常聲波會沿直線行進,除非被阻擋或反射。但透過使用聲學超表面(acoustic metasurfaces)——一種能夠操控聲波的特殊材料——我們可以像光學透鏡彎曲光線一樣,讓聲音彎曲前進。

藉由精準地控制超聲波的相位,我們可以創造出彎曲的傳播路徑,繞過障礙物,讓聲波在特定地點匯合。

這裡的關鍵物理現象叫作差頻生成(difference frequency generation)。例如,當兩條超聲波的頻率分別是 40 kHz 與 39.5 kHz,交會時會產生 0.5 kHz(即 500 Hz)的聲波,這是人耳能聽到的頻率。聲音只會在交會點出現,其他地方依然完全靜音。

換句話說,你可以把聲音「投送」到某個人或某個位置,而不會干擾到沿途的任何人。

推進聲音控制的未來應用

能夠創造這種局部聲音區域,未來的應用可能非常廣泛。

舉例來說,公共空間可以提供個人化聲音體驗——例如博物館可讓參觀者免戴耳機就聽到導覽內容,圖書館則能讓學生使用語音教材而不打擾他人。

在車上,不同乘客可以聽不同的音樂,而不影響駕駛接收導航指示。辦公室或軍事環境也能利用這技術,在不設隔間的空間中進行保密通話。甚至也可反向應用,消除特定區域的聲音,創造安靜區,提升工作效率或減少都市噪音污染。

當然,這技術暫時還無法馬上商品化,因為還有一些挑戰:

聲音品質可能受非線性失真影響;

系統需要高強度超聲波來產生聽得見的聲音,能源效率仍需改善。

儘管仍有技術門檻,聲音飛地代表了一種聲音控制的新範式。它重新定義了聲音與空間的互動,開啟了沉浸式、節能、個人化聽覺體驗的新可能。

online game既密頻/ PM?

1

4樓有四仔

喂呢邊啊

4樓有四仔

喂呢邊啊

震廢老神器

龍咁威支聲波槍

醫生,我成日都聽到有人同我講野

傳音入密

以後加埋AI人面辨識歲數喜好樣貌特徵,可以直接喺你耳邊播廣告

X小姐,你塊面又多咗皺紋,我哋美容院有新嘅去皺療程喎

X小姐,你塊面又多咗皺紋,我哋美容院有新嘅去皺療程喎

以後可以隔成條街先屌人老母