最終,戴維斯在回信極力為香港辯護,成功說服了士丹利,但事件後來演變成人事糾紛。戴維斯羅列馬田多條罪狀,包括工作怠慢、越權自行聘請三名文員、無醫生證明下申請病假,更去信士丹利明言希望解除馬田職務:「他是一個最沒效率又最麻煩的人,若然能夠擺脫他,我應該會相當高興。」

不過未待倫敦決定,馬田已於 1845 年 7 月 8 日辭職離港,親身到倫敦遊說放棄香港。1847 年在下議院專責委員會力陳香港弊端,又出書大談對華政策,不少觀點都得到官方接納,但他未能提供詳實的舟山情報,無法說服政府殖民舟山風險較低。同時,殖民地部也不接受其辭職離港的辯解,令馬田復職無望,即使馬田餘生貫徹「反港」立場,直到 1858 年仍投稿「泰晤士報」唱淡香港前途,但無法重返政壇的他,最終也不能扭轉大局。

如果馬田行事更周全、性格更謹慎、政治手腕更靈活,他會否成功遊說英國棄守香港?我們不得而知,但當時質疑香港價值的,確實大有人在。區內最大英資公司怡和洋行的大班勿地臣(Alexander Matheson),亦於 1847 年 5 月向下議院坦白,要不是已經大筆投資買地和建設,相信大部分英資早就撤走。1850 年秋季,另一場瘟疫襲港,令衛生環境更為惡劣,倫敦音樂劇院甚至有流行曲唱道:「You may go to Hong Kong for me!」(意譯:香港?你代我去好了!)

香港固然不是「連一間屋子都沒有的荒島」,也不是疫症橫行的「致命之島」,瘧疾病原體反倒隨殖民者而來。但開埠初年,香港確實如受詛咒般命途多舛,即使港府如何再三擔保,也無法短期內交出成績,難叫人看到希望。一切價值終究並非不證自明,要不是前人以破釜沈舟的意志苦心經營,歷史是無從主持公道,香港也可能只是一塊頑石,無法琢磨成 180 年前所預言的那顆「可貴珍珠」。

1841年1月26號,香港開埠

雲加馬德里

18 回覆

34 Like

0 Dislike

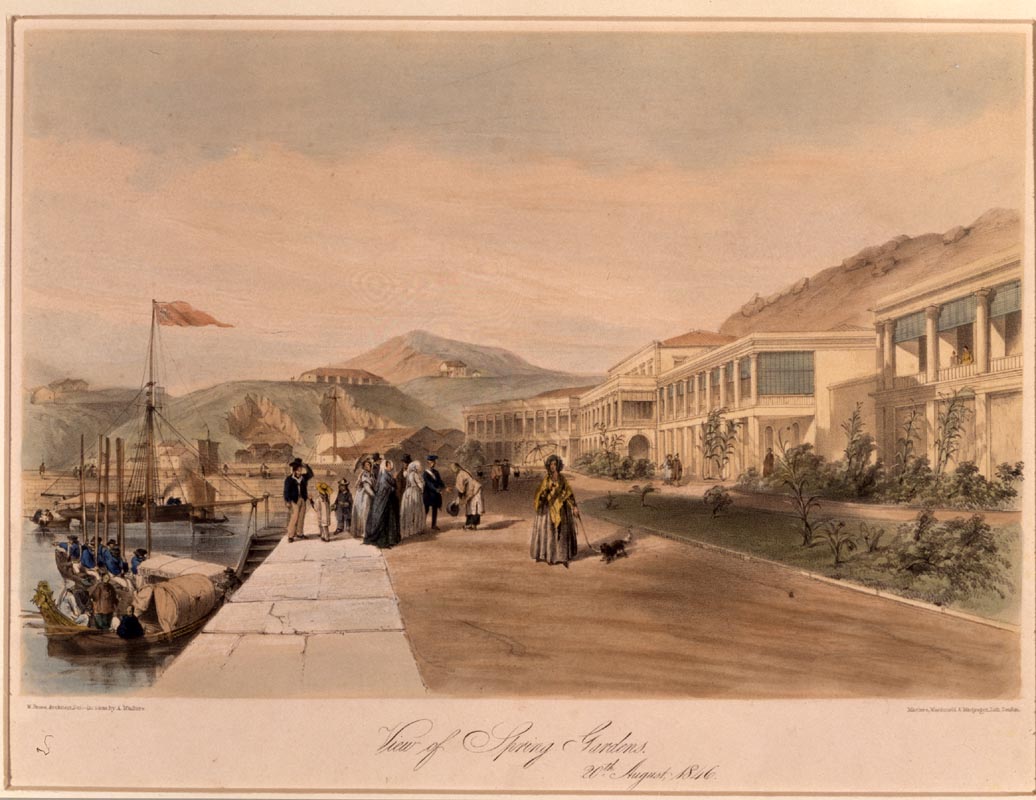

顛地在灣仔發展的臨海花園洋房,曾經為洋人休閒聚居地,畫作由 Murdoch Bruce 繪製於 1846 年。 圖片來源:Wikimedia Commons

在今日灣仔春園街,鴉片商人顛地(Lancelot Dent)原先興建多座臨海洋房和一座泉水花園,曾打算發展為市郊的洋人後花園,但隨著金鐘軍事區阻隔灣仔與中環的聯繫,洋人又爭相遠離岸邊、遷居半山,發展大計也隨顛地離世幻滅,地皮最終轉售給華人,從此風光不再。原來泉水花園 Spring Garden 之名,意指「泉園」卻被誤譯為「春園」,為今日春園街街名的典故。

這場瘧疾瘟疫由於死者眾多,原來位於灣仔山邊的墳地不敷應用,當局要在黃泥涌的西側開闢新墳場,即我們今日所熟識的跑馬地墳場,毗連更有天主教、伊斯蘭教、印度教和祆教墳地。曾幾何時,這裡還標誌著維多利亞城的邊陲,也是居民共同的心理邊界,如夢魘般警惕著初代居民瘟疫的可怕,以及開埠初年的艱苦歲月。

好Post留名

push

Good post LM!

當馬田看到2020年後的香港,說道: I told you so

真正香港歷史

-

-

果陣真係荒蕪之地咁

叫佢地黎香港 慘過返印度

好睇,多謝義律棄舟山取香港

Happy Birthday HK, may the glory be with you soon

推

Chris Cowell上年出咗新書講開埠瘟疫

Ok好睇

Ok好睇

上環上岸