韓國菜,狗也不屌

李知恩報恩

43 回覆

59 Like

22 Dislike

全部都係嗰啲泡菜嘅辣汁

咁啲嘢真係麻麻呀嘛

偏咩見

你提出啲例子

係韓菜上面

全部都簡單都唔係

而且芝士 幾時輪到泡菜提

你呢啲就叫偏見啦

不過你嘅偏 係因為你條柒頭知識不足姐

讀多少少書啦 低收入柒頭

你提出啲例子

係韓菜上面

全部都簡單都唔係

而且芝士 幾時輪到泡菜提

你呢啲就叫偏見啦

不過你嘅偏 係因為你條柒頭知識不足姐

讀多少少書啦 低收入柒頭

平壤冷麵真係好好食

屌打日本冷麵

屌打日本冷麵

咩簡單唔係,井多啲

日本納豆夠垃圾

攞一兩樣嚟講冇意思

攞一兩樣嚟講冇意思

喺度捧韓踩日,深圳仔你仆街啦今次

韓國料理事實幾正

韓國淨係得冷麵屌打日本

日本除咗冷麵之外全部嘢屌打韓國

日本除咗冷麵之外全部嘢屌打韓國

發酵食品嚟講韓國其實真係贏日本

泡菜越食越好食

納豆食一粒就想嘔

泡菜越食越好食

納豆食一粒就想嘔

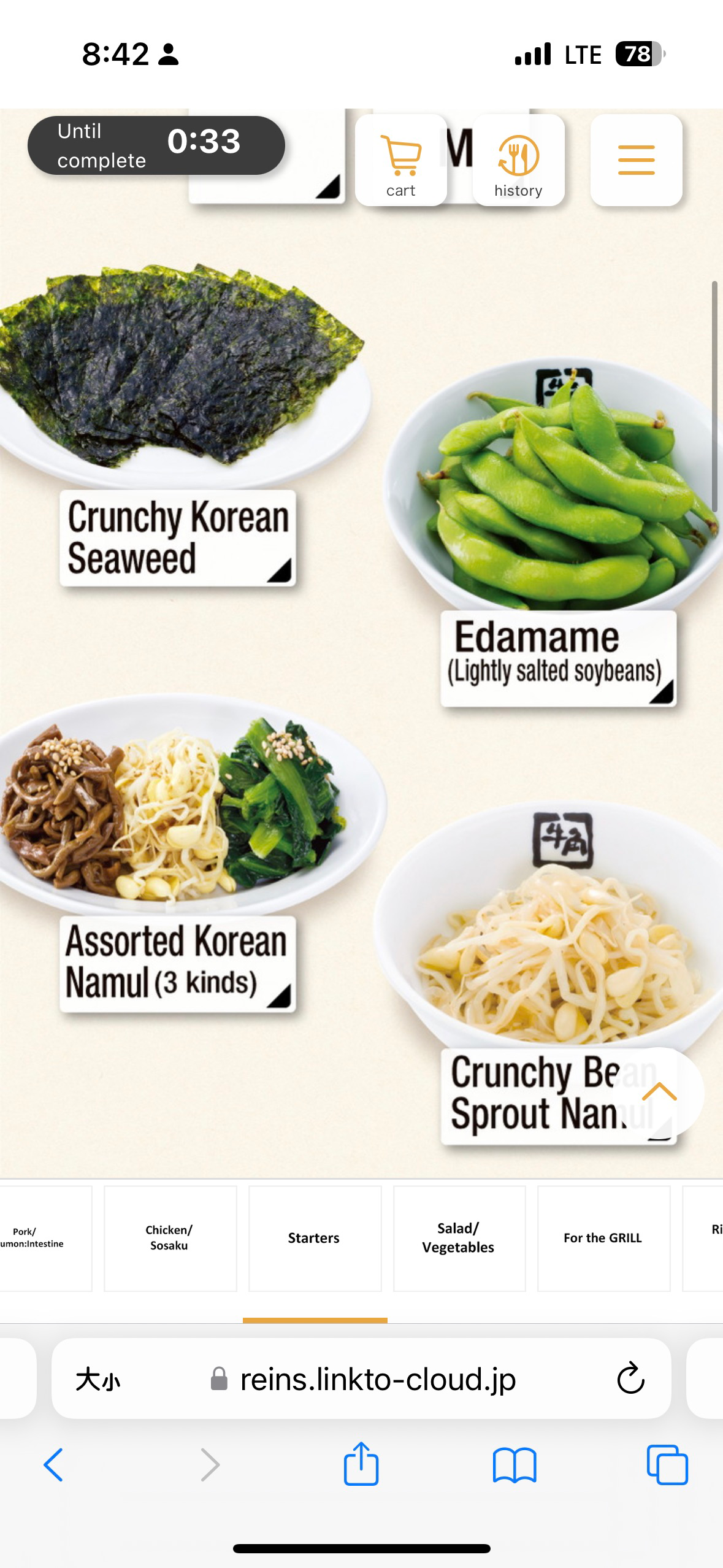

韓國送飯小菜好岩我口味

醃菜點都係無益多過有益

飯饌真心正

平壤冷麵香港邊度有得食?等禾會一會佢

燒肉就係韓國人帶去日本

聽日本人講,燒肉本身就係韓國人帶去日本嘅飲食文化

之後喺日本localize咗,變成日本嘅飲食文化

所以日本牛角都好多韓式前菜

二戰後日本燒肉店普及化

戰後的饑荒稍稍解除後,日本人也比較能夠接受燒烤動物內臟的飲食習慣,韓國燒肉店也走出韓國人的移民社群,成為一般日本人能夠接受的食物選擇。戰後較有名氣的燒肉店在東京是「明月館」;大阪則是「食道園」。

「食道園」的創業者是韓國人林光植(後來歸化日本,改名江崎光男),他的妻子江崎光子曾經寫過一本《漫長的旅途》回憶兩人的創業過程。

兩人的創業過程可以看到韓國人與日本人的文化交流,不僅體現在人與人之間的情感,也表現在飲食文化上。在東京開計程車的江崎光男娶了日本人之後,中日戰爭期間主要在中國的太原服役,當時負責軍隊中肉類料理的處理。

出身平壤的江崎光男戰後在平壤開日式的壽喜燒店,同時合併了冷麵店食道園。然而,由於韓戰的爆發,北韓政權成立,妻子是日本人的身分使得江崎光男的身分受到懷疑,以為是日本人派來的間諜(在北韓這可是死罪啊!),他因此決定到妻子的故鄉大阪開設燒肉店和冷麵店。

當日本經濟逐漸復甦後,開始出現專門販賣內臟的燒肉店,也有專賣精肉的燒肉店,或是兩者混合的現象。燒肉主要在「朝鮮料理」或「韓國料理」店當中販賣。

燒肉店和韓國料理店在一九六○年代後逐漸分家,主要的原因是日本人對於韓國料理印象的改變,本來將「燒肉店」等同於「韓國料理」,但是後來發現韓國人不只吃燒肉,還吃很多東西,就把販賣燒肉店的店家獨立出來。

燒肉店在日本快速成長,到一九九○年左右,東京和大阪的燒肉店都超過一千五百家,這與日本在戰後消費肉類的情況相符合,一九五五年代每人每年平均約吃三公斤的肉,一九六五年快速增加到九公斤、一九八○年則超過二十公斤。

如果說西方人開啟了日本人吃肉的習慣,那麼韓國人在二次世界大戰之後的貢獻則是讓肉食在日本更加普遍。

好似盛岡咁

燒肉配韓式冷麵變咗地道美食

「食道園」本身都係響盛岡發跡

之前行過海港城見到有一間

仲有和牛都會拎韓牛混種,加重牛味

日文介紹

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160908/files/2009031800762/file_2019228415159_1.pdf

褐毛和種亦稱為赤牛和種及赤牛,是近年興起美食!赤牛雖是和牛,但脂肪量適中,紅肉較多

熊本系的「くまもとあか牛」(中文:熊本赤牛)是由於阿蘇周邊地區生長的韓牛(朝鮮牛) 與外國食肉牛種交配改良後的牛。

高知系的褐毛和種被稱為「土佐あかうし」(中文:土佐赤牛)是本身在高知作為耕牛的韓牛與外國食肉牛種交配改良,後來再與朝鮮牛交配改良的牛。

日文介紹

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160908/files/2009031800762/file_2019228415159_1.pdf

褐毛和種亦稱為赤牛和種及赤牛,是近年興起美食!赤牛雖是和牛,但脂肪量適中,紅肉較多

熊本系的「くまもとあか牛」(中文:熊本赤牛)是由於阿蘇周邊地區生長的韓牛(朝鮮牛) 與外國食肉牛種交配改良後的牛。

高知系的褐毛和種被稱為「土佐あかうし」(中文:土佐赤牛)是本身在高知作為耕牛的韓牛與外國食肉牛種交配改良,後來再與朝鮮牛交配改良的牛。

冷面

唔知係唔係平壤

唔知係唔係平壤