伍淑娟質疑,梁在專訪〈高歌《熱愛基本法》仍被 DQ 梁晃維:可能連區議員都時日無多〉中,既然稱本土理念「成為唯一的政治信仰」、「我對中國沒有任何幻想」,那港人優先、中港區隔、香港自治便不是其政治訴求之一。惟鍾沛權不同意伍如此理解。

梁提及中國以維穩方針對待國內的少數民族。伍質疑,梁作為一個23歲的學生,未曾親身認識該些少數民族,也有可能僅靠閱讀得知。鍾指不肯定梁有否一手資訊。伍則指:「冇話佢一定冇(一手資訊),但唔應該有囉。」鍾表示不會猜度,況且梁的觀點不是很罕有、很新或石破天驚的觀點。

伍又引用鍾早前提及現今年輕人多了參與交流團機會的例子,質疑一般學生不會在內地交流團中看到「官商勾結、官員濫權、貪污、中央隻手遮天、極權」等極端事情。鍾沛權僅指,他曾接觸過的中學生從交流團意識到中港之間的分別,例如香港可使用的社交媒體,在內地則不能使用,最後會否達至一個結論是中央壓制自由,抑或中央壓制自由背後有其原因,甚至乎因為發展而認為有必要,甚至認為這相較西方民主制度是更好的制度,需視乎學生如何思考這些問題,不是控方所形容「咁單向灌輸」。

鍾沛權續指,觀乎本案文章被指稱「煽動」,即使官方多麼單向灌輸、政治人物提出的主張「幾咁激烈、唔應該」也好,在自由的社會中,讀者看完報導文章後,如何受影響、達至怎樣的想法,都並非單向的。

鍾續指,當人們推崇言論自由,背後乃建基於一個假設,就是人是可以自主、運用理性;他們也是基於此信念來設計民主制度和推崇自由,因為相信人有自由和理性去做決定,而不應該由宗教、精英、權貴來代為審查或挑選「不危險的思想、訊息」。

至於控方所稱一個人參加交流團後不應該產生「官商勾結、官員濫權、貪污、中央隻手遮天、極權」的想法,鍾表示「唔覺得係咁嘅一回事」。甚至涉案文章會否令人閱讀後產生一些想法或「被煽動」,鍾重申人有自主、判斷和理性,他亦應該相信是如此。

伍淑娟聞言質疑,鍾假設了所有人都有理性判斷,而排除了有些人思想未成熟、情緒很高漲和易受影響,以及當時社會不穩定。鍾重申,應該基於人有自主和理性去追求言論自由,只有在很罕有、具備充份理由的情況下才能限制言論自由,「人係理性自主的個體,係要尊重人有咁嘅能力。」伍追問,涉案時期社會不穩定,市民易受影響,乃「特殊情況」。但鍾不認為當時社會是「不穩定」。

伍淑娟又質疑,鍾是否認為不需考慮國家安全和社會秩序,是合適限制言論自由的原因。鍾則認為,不能純粹因為國家安全和社會秩序之名而去限制言論自由,除非在戰時狀態、外敵入侵,有即時暴力風險,然而這並不是反修例時期面對的情況。

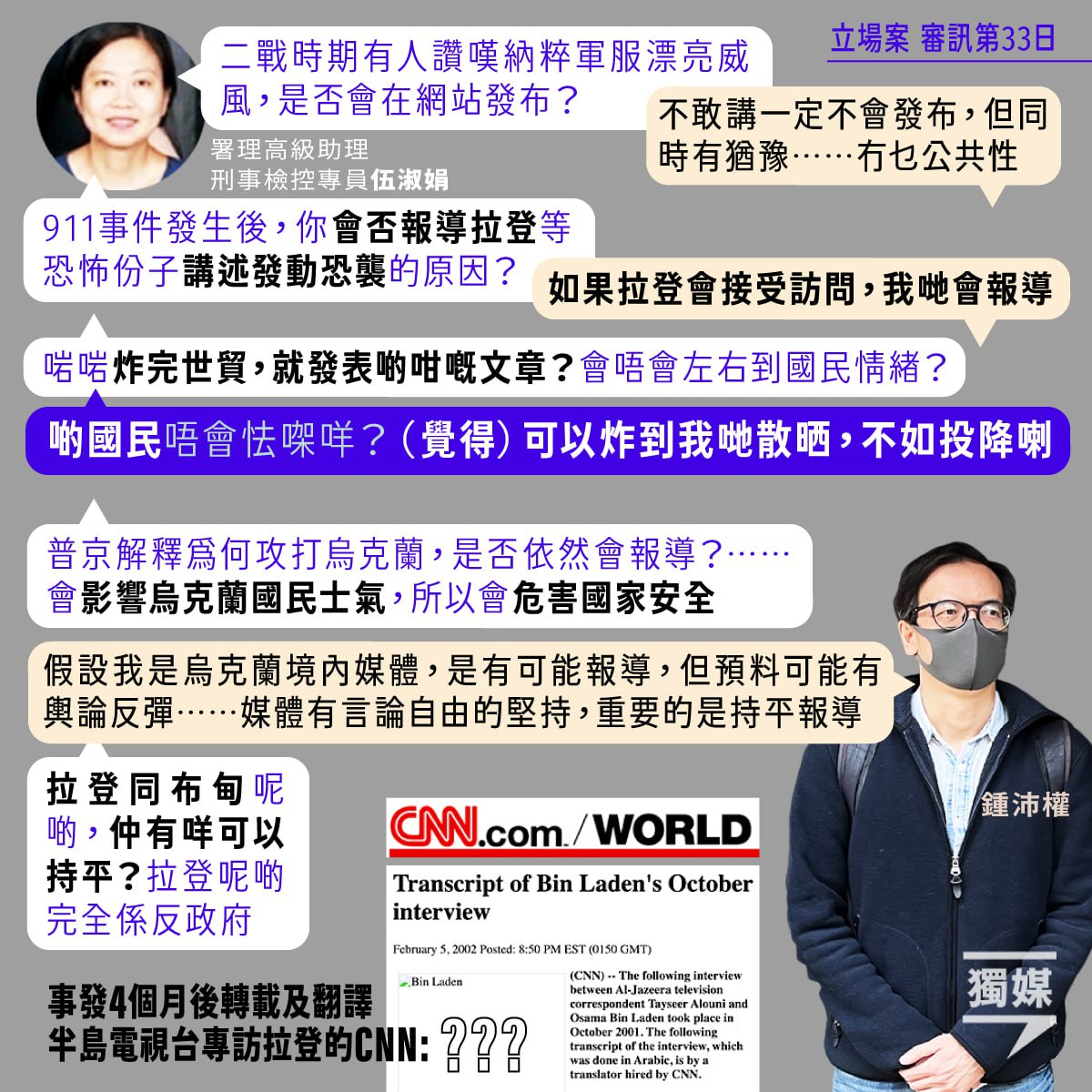

伍淑娟提出假設,在二次世界大戰時期,多國面對德軍入侵,有人讚嘆納粹軍服漂亮、威風,問鍾沛權是否會在網站發布。鍾表示,如果該言論是純粹出於藝術角度,他不敢講一定不會發布,但同時有猶豫。

法官追問:「有咩猶豫呢?」鍾解釋,若果一名修讀設計學生,不認同德軍的作為,純粹對德軍軍服讚嘆,即使在道德上可能不恰當或令某些人感情受損,但不一定需要以刑事或官方禁制來限制其言論,可以透過口誅筆伐處理。

法官澄清問題不是應否刑事或官方禁制,而是問鍾作為編輯會否發布讚嘆德軍軍服的言論。鍾則回答,他可能不會發布,因為相關言論乃純粹個人美感判斷,「冇乜公共性」,至於純粹個人發表相關言論,是要立法禁制,「我係有猶豫嘅。」

伍淑娟質疑,有些言論發布後會令人不愛國。鍾沛權指,越戰期間,美國國內有不少反戰的聲音,甚至有報導揭發美軍的暴行,有人認為這會影響美國軍隊的士氣,但亦有很多人堅持發表言論、報導。鍾續指,從軍事安全和國家安全角度出發,當然不想發布和報導,甚至認為可以壓制這些聲音,但言論的界線要「做得好謹慎」,不可含糊及不可無邊無際,縱使社會不穩定、有暗湧,但不一定要禁制言論自由。

伍另提出假設,在911事件發生後,鍾會否報導拉登等恐怖份子講述發動恐襲的原因。鍾說:「如果拉登會接受訪問,我哋會報導。」伍追問,即使他們講述如何炸世貿,可能會影響美國安全,是否依然會報導。鍾指,即使不同意恐怖份子的行為也好,如果是關乎如此重大的事件、公眾利益,他們仍然會記錄下來。

伍再質疑,當訪問發布,讓恐怖份子談及炸世貿的原因,「有個 justification」,使人認為「抵炸」,會有危害國家安全的成份,又指「啱啱炸完世貿,就發表啲咁嘅文章?會唔會左右到國民情緒?」鍾則指,聯合國教科文組織對這種報導有提出建議,但不會完全禁止。鍾重申不會禁止報導,甚至見到當時有媒體報導恐怖份子,把他們的片段嵌入報導中,這是基於一個信念,就是在民主社會裡,相信人有理性和自主,否則很多訊息會因為權威和精英的判斷而被禁絕。

伍追問,若果恐怖份子在訪問中談及未來行動,例如會向哪裡發動恐襲,「啲國民唔會怯㗎咩?(覺得)可以炸到我哋散晒,不如投降喇」,鍾是否依然會報導。鍾重申,縱使會對國民士氣有影響,但基於言論自由,依然會報導。他又指控方假設了報導會對國民士氣有影響,但作為傳媒有責任報導,只是在報導鋪排等技術層面需要小心處理,需要再研究。

伍再舉例,在俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭中,若果報導了俄羅斯總統普京解釋為何攻打烏克蘭,會影響國民士氣,是否依然會報導。鍾指,基於傳媒原則、道德立場等考慮,在兩國交戰的狀態下,的確要思考傳媒報導界線。

伍追問,報導普京出兵原因,一來會影響烏克蘭國民士氣,所以會危害國家安全;二來烏克蘭境內有一定數量的親俄市民,他們會更加反對俄烏互攻。鍾表示,假設他是烏克蘭境內媒體,他是有可能報導,但同時預料可能有輿論反彈,但作為媒體有言論自由的堅持,重要的是持平報導。伍聞言指:「拉登同布甸(普京)呢啲,仲有咩可以持平?拉登呢啲完全係反政府。」

伍淑娟提出多項假設以測試鍾沛權的尺度 例如應否報導恐怖份子發動恐襲原因、應否報導普京出兵原因、應否報導某人讚德軍軍服漂亮

極速神驅

62 回覆

5 Like

29 Dislike

個人覺得

根本只係漫無目的咁問等人講錯嘢

問咗咁多日 人哋個準則都好一致

佢邏輯又唔似夠同人玩

咁打法除咗揾多幾堂錢有咩意思

根本只係漫無目的咁問等人講錯嘢

問咗咁多日 人哋個準則都好一致

佢邏輯又唔似夠同人玩

咁打法除咗揾多幾堂錢有咩意思

「拉登同布甸(普京)呢啲,仲有咩可以持平?拉登呢啲完全係反政府。」

要用國安法拉左姓伍條友

中國既立場係中立 兩邊都有錯

兩邊都有錯

一陣俄羅斯媒體見到你咁講

以為你代表中央政府講野

影響中俄關係

要用國安法拉左姓伍條友

中國既立場係中立

兩邊都有錯

兩邊都有錯

一陣俄羅斯媒體見到你咁講

以為你代表中央政府講野

影響中俄關係

17篇報道

而家先好似問到第4,5篇

佢想問到幾時

而家先好似問到第4,5篇

佢想問到幾時

假設性問題點解要答

條友用戰爭狀態去套落香港根本on9

人哋一早講咗自己嘅test係imminent lawless action

過到個test再睇新聞價值

過到個test再睇新聞價值

伍追問,若果恐怖份子在訪問中談及未來行動,例如會向哪裡發動恐襲,「啲國民唔會怯㗎咩?(覺得)可以炸到我哋散晒,不如投降喇」

原來你班恐怖份子一路都係咁諗野

原來你班恐怖份子一路都係咁諗野

原來你班恐怖份子一路都係咁諗野

原來你班恐怖份子一路都係咁諗野而家變左測驗個人本人對任何事既觀點有無犯國安法

而唔係個人做過既事有無犯法

咁是旦捉個人不斷審就得

而唔係個人做過既事有無犯法

咁是旦捉個人不斷審就得

伍聞言指:「拉登同布甸(普京)呢啲,仲有咩可以持平?拉登呢啲完全係反政府。」

拉登911個陣反緊阿富汗政府?

反美國政府咁同你有咩分別,自比拉登?

拉登911個陣反緊阿富汗政府?

反美國政府咁同你有咩分別,自比拉登?

揀新聞報?

共產黨咩

共產黨咩

鍾生好似同緊大家上傳媒101 堂咁

乜撚嘢布甸呀

最多咪叫普丁

最多咪叫普丁

支那都譯唔到去布匐啦,傳媒錯定佢真係咁戇鳩到咁

最多咪叫普丁

最多咪叫普丁支那都譯唔到去布匐啦,傳媒錯定佢真係咁戇鳩到咁

試下用普通話讀

尾段似伍講錯多

伍聞言指:「拉登同布甸(普京)呢啲,仲有咩可以持平?拉登呢啲完全係反政府。」

伍聞言指:「拉登同布甸(普京)呢啲,仲有咩可以持平?拉登呢啲完全係反政府。」

再問佢遲早出事

有無人指點下佢

有無人指點下佢

方向報已有樣你睇 只可稱讚不可妄議長官否則一律國安法

佢用拉登 普京 Nazi類比

異端審判 獵巫行動

假切性問題都可以問

學到唔少野,真係會諗多咗野

特別係人哋個問題好似好on9,

但鍾生用正常logic去答

特別係人哋個問題好似好on9,

但鍾生用正常logic去答

德軍軍服Hugo Boss 黎, 你話唔靚果d個腦是咪有問題