首先,假設你的第一次評估是不正確的。

其次,思考導致第一次評估出錯的幾個可能原因——哪些假設或考慮的問題錯了?

再次,這些需重新考慮的問題意味著什麼?

第一次評估是過高還是過低?

最後,根據這些新的觀點做出不同於第一次評估的第二次評估。

與沃爾和帕什勒一樣,赫佐格和赫維格會對前後兩次評估進行平均。赫佐格和赫維格將這一技術命名為“自我重複抽樣法”(dialectical bootstrapping)。相比於只讓被試在第一次評估之後立刻進行第二次評估,這種方法大大提升了判斷的準確率。因為被試迫使自己從一個新的視角考慮問題,他們創建了另一個樣本,選取了另一個版本的自己,進而構成了兩個互相分離的“內部群體”成員。因此,二者的平均產生了一個更準確的評估。兩個即刻、連續進行的辯證性評估在判斷準確度上的獲益,是聽取他人意見時的一半。

正如赫佐格和赫維格總結的那樣,決策者最終要做的是在不同方法之間做出一個簡單的選擇:如果你能從別人那裡得到獨立的意見,那麼就去做吧,因為這種真正的群體智慧很可能會提升你的判斷水平;如果不能,你可以再次做出判斷,以此創造一個“內部群體”。針對後者,你可以採用兩種方式:要么隔一段時間再做出第二次判斷,要么質疑自己的第一次判斷,從另一個角度來看待問題。此外,不管是哪一種類型的“群體”,除非你有充足的證據表明需要對其中一次評估賦予更高的權重,否則對兩次判斷進行平均後的判斷就是最佳判斷。

雜訊:人類判斷的缺陷

天線得得得b

142 回覆

4 Like

1 Dislike

你並非在所有時刻都一樣。隨著情緒的變化(有時候你會意識到),你的認知機制也會改變(你可能根本意識不到)。如果你面臨一個複雜的判斷問題,當前的情緒會影響你對這個問題的思考以及得出的結論,即便你認為你的判斷沒有受到情緒的影響,並且能很自信地闡明自己給出最終答案的理由。簡而言之,你的判斷充滿噪聲。

醫生在漫長的一天結束時開阿片類藥物的可能性顯著增加。

甚至天氣也會對專業判斷產生顯著的影響。天氣的影響可能會通過情緒產生作用,即天氣雖不會直接影響決策,但會影響決策者的情緒,進而影響決策。不好的天氣與記憶力的增強有一定的相關性;當天氣炎熱時,司法審判會更嚴厲;陽光明媚的天氣會影響股市的走向。而在其他一些案例中,天氣的影響則不那麼明顯。心理學家尤里·西蒙松(Uri Simonsohn)發現,高校招生人員在陰天時更關注候選人的學術表現,而在晴天時對非學術表現更敏感。他報告這些發現時採用的文章標題足以令人難忘——“雲讓書呆子看起來不錯”。

包括法官、貸款專員以及棒球裁判員在內的做出一系列決策的專業人士,傾向於恢復某種形式的平衡:在連續朝著同一方向做出一系列決策之後,他們更有可能朝著相反的方向做出決策。嚴格意義上說,後面這些決策是不合理的,因為這樣難免會出現誤差和不公正。

例如,在美國,當前面兩個庇護申請獲得庇護法官的批准時,下一個庇護申請獲得批准的可能性會降低19%。在申請貸款時,如果前面兩個申請都被拒絕了,那麼接下來的申請很有可能得到批准;但如果前面兩個人的申請獲得了批准,那麼相同的申請此時則更有可能遭到拒絕。這種行為反映了一種被稱為“賭徒謬誤”(gamblers fallacy)的認知偏差,它指的是人們會認為隨機序列中一個事件發生的概率與此前發生的事件有關,從而低估了“壞運氣”再一次發生的可能性。

甚至天氣也會對專業判斷產生顯著的影響。天氣的影響可能會通過情緒產生作用,即天氣雖不會直接影響決策,但會影響決策者的情緒,進而影響決策。不好的天氣與記憶力的增強有一定的相關性;當天氣炎熱時,司法審判會更嚴厲;陽光明媚的天氣會影響股市的走向。而在其他一些案例中,天氣的影響則不那麼明顯。心理學家尤里·西蒙松(Uri Simonsohn)發現,高校招生人員在陰天時更關注候選人的學術表現,而在晴天時對非學術表現更敏感。他報告這些發現時採用的文章標題足以令人難忘——“雲讓書呆子看起來不錯”。

包括法官、貸款專員以及棒球裁判員在內的做出一系列決策的專業人士,傾向於恢復某種形式的平衡:在連續朝著同一方向做出一系列決策之後,他們更有可能朝著相反的方向做出決策。嚴格意義上說,後面這些決策是不合理的,因為這樣難免會出現誤差和不公正。

例如,在美國,當前面兩個庇護申請獲得庇護法官的批准時,下一個庇護申請獲得批准的可能性會降低19%。在申請貸款時,如果前面兩個申請都被拒絕了,那麼接下來的申請很有可能得到批准;但如果前面兩個人的申請獲得了批准,那麼相同的申請此時則更有可能遭到拒絕。這種行為反映了一種被稱為“賭徒謬誤”(gamblers fallacy)的認知偏差,它指的是人們會認為隨機序列中一個事件發生的概率與此前發生的事件有關,從而低估了“壞運氣”再一次發生的可能性。

你不可能永遠是同一個人,隨著時間的流逝,你遠沒有你所想像的那麼前後一致;但令人欣慰的是,與其他人相比,今天的你更像昨天的自己。

情緒、疲勞、天氣、順序效應等許多因素都可能導致同一個人在對同一案件做出判斷時,產生我們不願看到的變異。我們可能希望構建一個環境,在這個環境中,所有與決策有關的外部因素均是已知、可控的,至少從理論上來說,這樣的情境可以減少情境噪聲。但即使是這樣的情境,也不足以徹底地消除情境噪聲。

大腦功能的內部變異很有可能以一種我們完全無法控制的方式來影響我們的判斷,大腦功能的這種變異性應該可以打消人們認為情境噪聲可以被徹底消除的想法。用籃球運動員的罰球進行類比並不像最初看起來那樣簡單:正如運動員的肌肉從來不會執行完全相同的動作一樣,我們的神經元也從來不會以完全相同的方式運作。如果我們的大腦是一種測量工具,那麼它永遠是不完美的。

情緒、疲勞、天氣、順序效應等許多因素都可能導致同一個人在對同一案件做出判斷時,產生我們不願看到的變異。我們可能希望構建一個環境,在這個環境中,所有與決策有關的外部因素均是已知、可控的,至少從理論上來說,這樣的情境可以減少情境噪聲。但即使是這樣的情境,也不足以徹底地消除情境噪聲。

大腦功能的內部變異很有可能以一種我們完全無法控制的方式來影響我們的判斷,大腦功能的這種變異性應該可以打消人們認為情境噪聲可以被徹底消除的想法。用籃球運動員的罰球進行類比並不像最初看起來那樣簡單:正如運動員的肌肉從來不會執行完全相同的動作一樣,我們的神經元也從來不會以完全相同的方式運作。如果我們的大腦是一種測量工具,那麼它永遠是不完美的。

群體的結果很容易被操縱,因為流行程度會自我強化。在後續實驗中,他們動了點小心思,對控制組中的歌曲排名進行了反轉。換句話說,他們謊報了這些歌曲的受歡迎程度,人們看到的最好的音樂其實是最差的音樂,反之亦然。研究人員隨後觀察了訪客們的反應,結果是,最不受歡迎的歌曲深受喜愛,而原來最受歡迎的歌曲則表現非常差。即使研究人員誤導了人們哪些歌曲是受歡迎的,但在人數非常大的群體中,受歡迎和不受歡迎程度受排名的影響是相同的。唯一的例外是,隨著時間的推移,控制組中最好聽的歌曲會逐漸變得更流行,這意味著反向排名也沒有讓它墊底。但是,對於絕大多數歌曲而言,反向排名決定了它們的最終排名。

相似的群體會做出非常不同的判斷,而同一群體做出的判斷也僅僅是一系列可能性中的一種。

群體極化,討論往往會滋生更極端的結論。

最終的判斷結果取決於少數人——那些率先發言的人或有巨大影響力的人,這是一個值得注意的問題,因為個人的決策有很大的噪聲。

群體極化,討論往往會滋生更極端的結論。

最終的判斷結果取決於少數人——那些率先發言的人或有巨大影響力的人,這是一個值得注意的問題,因為個人的決策有很大的噪聲。

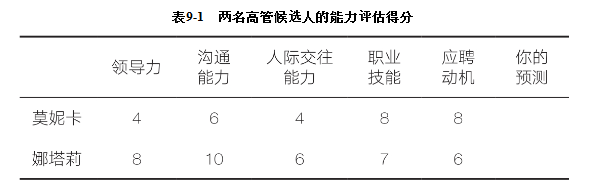

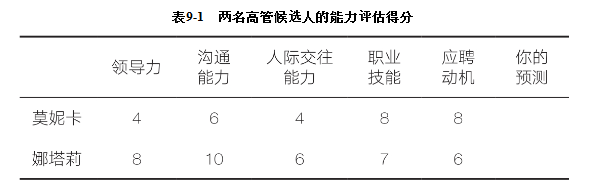

很多人都對預測未來的工作績效感興趣,不只是自己的,還有別人的。因此,績效預測是用來考察預測性判斷的實用例子。例如,一家大公司在招聘高管時,聘請了一家專業諮詢公司對兩名候選人莫妮卡和娜塔莉進行評估,並以取值為1~10分的量表對兩人的領導力、溝通能力、人際交往能力、職業技能、應聘動機等維度進行打分(見表9-1)。你的任務是:預測她們在兩年後的工作績效,並用1~10分來評分。

大多數人在面對此類問題時,只是簡單地盯著每一行數字並心算出平均分,然後快速做出判斷。如果你也是這樣,那麼你可能會得出這一結論:娜塔莉是更優人選,因為莫妮卡的平均分比她差一兩分。

針對此問題,你採取的這種方法被稱為“診斷性判斷”(clinical judgment)。在此過程中,你會考慮相關信息,或許再快速計算一下,然後利用直覺做出判斷。事實上,診斷性判斷就是我們在這本書中簡單描述的判斷過程。

現在假設你以實驗參與者的身份完成了上述預測工作。莫妮卡和娜塔莉的數據來自一個信息數據庫,其中記錄了此前聘用的數百名經理的信息,以及這些經理在5個維度上的得分。你可以使用那些評分來預測兩人的工作績效,而現在你還獲得了兩人的實際工作績效數據。那麼,想一想你對這兩人的診斷性判斷有多接近她們的實際績效呢?

這個例子大致來源於一項關於績效預測的真實研究。如果你曾參加過該項研究,你可能會對自己的預測結果非常不滿意。一家國際諮詢公司聘請了擁有博士學位的心理學家來做預測,結果發現,預測與績效評估的相關係數僅為0.15(PC=55%)。也就是說,當他們評估一名候選人優於另一名候選人時,他們所偏愛的候選人最終獲得更高績效的可能性僅為55%,比隨機選擇的結果高不了多少。顯然,這不是一個令人滿意的結果。

也許你會認為,預測準確性之所以這麼差,是因為評分信息對預測沒有用。因此,我們不禁要問:對候選人的評分到底包含了多少有用的預測信息?如何將它們進行整合才能獲得與實際表現相關性最高的預測分數?

有一種標準的統計方法可以回答上述問題。在上述研究中使用這種方法,可以使相關係數達到0.3(PC=60%)。結果雖然仍不盡如人意,但至少優於診斷性預測。

這種方法叫作“多元回歸”(multiple regression),它是對各種預測因素的平均值進行加權後獲得預測分數的方法。多元回歸可以找到一組最佳權重,使整合後的預測分數與目標變量之間的相關性最大。最佳權重可以使預測的均方誤差最小——這就是最小平方法在統計學中舉足輕重的有力證明。你可能認為,與目標變量相關性越密切的預測因素,其權重也應該越大;而無用的預測因素,其權重應該為0。然而事實上,權重也可能是負數,例如候選人乘公交的逃票次數在預測其工作績效上的權重就可能是負的。

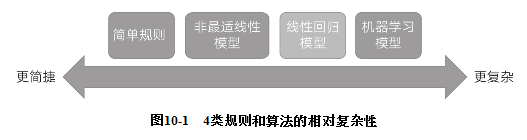

多元回歸是一個“機械性預測”(mechanical prediction)的例子。機械性預測種類繁多,從簡單規則(如僱用完成高中學業的人)到復雜的人工智能模型不等。 “線性回歸”(linear regression)模型是最為常見的一種,因此該模型也被稱為“判斷和決策研究的主力軍”。為方便起見,我們將線性回歸模型稱為“簡單模型”(simple models)。

大多數人在面對此類問題時,只是簡單地盯著每一行數字並心算出平均分,然後快速做出判斷。如果你也是這樣,那麼你可能會得出這一結論:娜塔莉是更優人選,因為莫妮卡的平均分比她差一兩分。

針對此問題,你採取的這種方法被稱為“診斷性判斷”(clinical judgment)。在此過程中,你會考慮相關信息,或許再快速計算一下,然後利用直覺做出判斷。事實上,診斷性判斷就是我們在這本書中簡單描述的判斷過程。

現在假設你以實驗參與者的身份完成了上述預測工作。莫妮卡和娜塔莉的數據來自一個信息數據庫,其中記錄了此前聘用的數百名經理的信息,以及這些經理在5個維度上的得分。你可以使用那些評分來預測兩人的工作績效,而現在你還獲得了兩人的實際工作績效數據。那麼,想一想你對這兩人的診斷性判斷有多接近她們的實際績效呢?

這個例子大致來源於一項關於績效預測的真實研究。如果你曾參加過該項研究,你可能會對自己的預測結果非常不滿意。一家國際諮詢公司聘請了擁有博士學位的心理學家來做預測,結果發現,預測與績效評估的相關係數僅為0.15(PC=55%)。也就是說,當他們評估一名候選人優於另一名候選人時,他們所偏愛的候選人最終獲得更高績效的可能性僅為55%,比隨機選擇的結果高不了多少。顯然,這不是一個令人滿意的結果。

也許你會認為,預測準確性之所以這麼差,是因為評分信息對預測沒有用。因此,我們不禁要問:對候選人的評分到底包含了多少有用的預測信息?如何將它們進行整合才能獲得與實際表現相關性最高的預測分數?

有一種標準的統計方法可以回答上述問題。在上述研究中使用這種方法,可以使相關係數達到0.3(PC=60%)。結果雖然仍不盡如人意,但至少優於診斷性預測。

這種方法叫作“多元回歸”(multiple regression),它是對各種預測因素的平均值進行加權後獲得預測分數的方法。多元回歸可以找到一組最佳權重,使整合後的預測分數與目標變量之間的相關性最大。最佳權重可以使預測的均方誤差最小——這就是最小平方法在統計學中舉足輕重的有力證明。你可能認為,與目標變量相關性越密切的預測因素,其權重也應該越大;而無用的預測因素,其權重應該為0。然而事實上,權重也可能是負數,例如候選人乘公交的逃票次數在預測其工作績效上的權重就可能是負的。

多元回歸是一個“機械性預測”(mechanical prediction)的例子。機械性預測種類繁多,從簡單規則(如僱用完成高中學業的人)到復雜的人工智能模型不等。 “線性回歸”(linear regression)模型是最為常見的一種,因此該模型也被稱為“判斷和決策研究的主力軍”。為方便起見,我們將線性回歸模型稱為“簡單模型”(simple models)。

機械性預測最關鍵的特徵是:它的預測規則適用於所有情況。每個預測因素都有特定的權重,這個權重不會因個案的不同而發生變化。

你可能會認為,這種嚴格的約束會使模型比不上人類的判斷,比如,在上文的例子裡,也許你會認為莫妮卡的應聘動機和職業技能相結合是一項重要優勢,能彌補她在其他方面的不足;也許你還認為,考慮到娜塔莉的其他長處,她在這兩方面的劣勢沒什麼大不了。也就是說,你會不由自主地設想她們兩人不同的成功途徑。憑藉這些看似合理的診斷性推測,你針對兩人的情況,對不同的預測因素賦予了不同的權重,而簡單模型不存在這樣的問題。

你可能會認為,這種嚴格的約束會使模型比不上人類的判斷,比如,在上文的例子裡,也許你會認為莫妮卡的應聘動機和職業技能相結合是一項重要優勢,能彌補她在其他方面的不足;也許你還認為,考慮到娜塔莉的其他長處,她在這兩方面的劣勢沒什麼大不了。也就是說,你會不由自主地設想她們兩人不同的成功途徑。憑藉這些看似合理的診斷性推測,你針對兩人的情況,對不同的預測因素賦予了不同的權重,而簡單模型不存在這樣的問題。

簡單模型的另一個限制是,預測因素每增加1個單位,總是會產生相同大小的效果,即如果增加2個單位,那麼所產生的效果是前者的2倍,而診斷性直覺經常與這一原則相悖。

例如,娜塔莉的溝通能力是滿分10分,如果你對此印象深刻,認為此分數值得你提高對其溝通能力的預測權重,那麼你所做的就是簡單模型所不能做到的。

在加權平均公式中,得分10和9之間的差異與得分7和6之間的差異是相同的,但診斷性判斷往往不遵循這一原則,相反,它反映了一種普遍性的直覺,即相同的差異在一種情況下可能無關緊要,在另一種情況下卻可能非常重要。因此,我們認為沒有哪個簡單模型可以完整地描述你對莫妮卡和娜塔莉所做出的判斷。

例如,娜塔莉的溝通能力是滿分10分,如果你對此印象深刻,認為此分數值得你提高對其溝通能力的預測權重,那麼你所做的就是簡單模型所不能做到的。

在加權平均公式中,得分10和9之間的差異與得分7和6之間的差異是相同的,但診斷性判斷往往不遵循這一原則,相反,它反映了一種普遍性的直覺,即相同的差異在一種情況下可能無關緊要,在另一種情況下卻可能非常重要。因此,我們認為沒有哪個簡單模型可以完整地描述你對莫妮卡和娜塔莉所做出的判斷。

再回憶一下你在莫妮卡和娜塔莉的例子中對她們的優點所持有的信心。梅爾的結果強烈表明,你對自己判斷品質的滿意感只是一種錯覺,即“效度錯覺”(illusion of validity)。

簡單模型的決策優於人類判斷。

人類在許多方面都不如統計模型,其中一個主要弱點在於人類的判斷過程存在噪聲。

在20世紀60年代後期,戈德堡基於霍夫曼的早期工作,開始研究用於描述個體判斷行為的統計模型。

建立這樣一個判斷模型和建立一個“現實模型”(model of reality)一樣簡單,因為兩者所使用的預測因素完全相同。與我們最初的例子一樣,預測因素是高管在工作績效的5個維度上的得分,使用的工具也是多元回歸。不同的是,該公式並非用於預測候選人的實際績效,而是用於預測人的判斷,比如你對莫妮卡、娜塔莉和其他高管候選人的判斷。

用加權平均的方式對你的判斷進行建模,可能看起來有些奇怪,因為你的判斷並不是這樣形成的。當你評價莫妮卡和娜塔莉的工作績效時,你並沒有採用這種規則,事實上,你可能沒有採用任何規則。總之,判斷模型並非描述實際判斷過程的模型。

然而,即使你在實際判斷過程中並未基於線性公式去運算,你的判斷結果仍可能像是使用了線性公式一般。

比如,台球專家們在描述某一桿如何進球時,表現得就好像他們解開了複雜的方程一樣,然而實際上他們並未真的那樣做。

同理,你做出的預測就好像使用了簡單公式一樣,然而實際上你所做的要復雜得多。對於一個假設模型來說,即使它對過程的描述存在明顯的錯誤,但只要該模型可以合理準確地預測人們的行為,那麼它也是很有用的。簡單模型就是這樣的假設模型。一項針對判斷研究的報告全面回顧了237項研究,發現判斷模型和診斷性判斷的平均相關係數為0.8(PC=79%),儘管不是完全相關,但這種相關性已經足以支持所謂的“假設”理論了。

在20世紀60年代後期,戈德堡基於霍夫曼的早期工作,開始研究用於描述個體判斷行為的統計模型。

建立這樣一個判斷模型和建立一個“現實模型”(model of reality)一樣簡單,因為兩者所使用的預測因素完全相同。與我們最初的例子一樣,預測因素是高管在工作績效的5個維度上的得分,使用的工具也是多元回歸。不同的是,該公式並非用於預測候選人的實際績效,而是用於預測人的判斷,比如你對莫妮卡、娜塔莉和其他高管候選人的判斷。

用加權平均的方式對你的判斷進行建模,可能看起來有些奇怪,因為你的判斷並不是這樣形成的。當你評價莫妮卡和娜塔莉的工作績效時,你並沒有採用這種規則,事實上,你可能沒有採用任何規則。總之,判斷模型並非描述實際判斷過程的模型。

然而,即使你在實際判斷過程中並未基於線性公式去運算,你的判斷結果仍可能像是使用了線性公式一般。

比如,台球專家們在描述某一桿如何進球時,表現得就好像他們解開了複雜的方程一樣,然而實際上他們並未真的那樣做。

同理,你做出的預測就好像使用了簡單公式一樣,然而實際上你所做的要復雜得多。對於一個假設模型來說,即使它對過程的描述存在明顯的錯誤,但只要該模型可以合理準確地預測人們的行為,那麼它也是很有用的。簡單模型就是這樣的假設模型。一項針對判斷研究的報告全面回顧了237項研究,發現判斷模型和診斷性判斷的平均相關係數為0.8(PC=79%),儘管不是完全相關,但這種相關性已經足以支持所謂的“假設”理論了。

替代品竟然比真品更好用。

早期一項關於預測學生畢業成績的研究證實了戈德堡的結論。研究人員要求98名參與者基於10條線索預測90名學生的GPA。研究人員根據這些預測,為每名參與者做出的判斷建立了一個線性模型,並比較了參與者本人和模型預測的準確性。結果發現,對於這98名參與者來說,模型都比他們本人的預測更準確!幾十年後,一項對近50年研究成果的綜述性研究也得出了同樣的結論:判斷模型的表現一如既往地勝過判斷者本人。

Nancy Wiggins, Eileen S. Kohen, “Man Versus Model of Man Revisited: The Forecasting of Graduate School Success,” Journal of Personality and Social Psychology 19, no. 1(1971): 100–106。

Karelaia, Hogarth, “Determinants of Linear Judgment”。

Nancy Wiggins, Eileen S. Kohen, “Man Versus Model of Man Revisited: The Forecasting of Graduate School Success,” Journal of Personality and Social Psychology 19, no. 1(1971): 100–106。

Karelaia, Hogarth, “Determinants of Linear Judgment”。

對於大多數人來說,判斷活動是複雜、豐富且有趣的,這也恰恰是因為它不符合簡單規則。當我們發明並應用一些複雜規則來做判斷或對某些案例有了不同於其他案例的見解時,即當我們做出了無法用簡單的加權求和模型去簡化的判斷時,我們會自我感覺更加良好,對自己的判斷能力更加信心十足。但關於判斷模型的研究進一步證實了梅爾的結論——很多細節都是無用的,複雜性和豐富性並不會使預測更準確。

為什麼會這樣呢?要了解戈德堡的發現,我們需要了解是什麼導致你的實際判斷與預測這些判斷的簡單模型之間有了差異。

基於你的判斷建立起來的統計模型,不可能將所有用於判斷的信息都納入其中,模型能做的只是抽象和簡化。尤其是,你的簡單模型不會將你一直遵循的任何復雜規則表徵出來。比如,你可能會認為溝通能力評分為10分和9分之間的差別要比7分和6分之間的差別更大,或認為在所有維度上得分均為7分的候選人比平均分相同但優勢和劣勢都更加明顯的候選人更優秀,然而你的模型並不會表徵這些複雜規則,即使你經常使用這些規則。

如果你的複雜規則行之有效,那麼簡單模型會因為不能重複你的規則而導致自身的預測力下降。例如,假設你必須從一個人的技能和動機兩個方面來預測他成功完成一項困難任務的可能性,那麼加權平均並非好方法,因為動機再強,也無法彌補能力的不足,反之亦然。如果你使用複雜的預測規則,那麼你的預測準確性將比無法獲取複雜規則的簡單模型更高。但複雜規則通常只會給你帶來效度錯覺,這實際上會降低你的判斷品質。也就是說,少數複雜規則是有效的,但大多數是無效的。

為什麼會這樣呢?要了解戈德堡的發現,我們需要了解是什麼導致你的實際判斷與預測這些判斷的簡單模型之間有了差異。

基於你的判斷建立起來的統計模型,不可能將所有用於判斷的信息都納入其中,模型能做的只是抽象和簡化。尤其是,你的簡單模型不會將你一直遵循的任何復雜規則表徵出來。比如,你可能會認為溝通能力評分為10分和9分之間的差別要比7分和6分之間的差別更大,或認為在所有維度上得分均為7分的候選人比平均分相同但優勢和劣勢都更加明顯的候選人更優秀,然而你的模型並不會表徵這些複雜規則,即使你經常使用這些規則。

如果你的複雜規則行之有效,那麼簡單模型會因為不能重複你的規則而導致自身的預測力下降。例如,假設你必須從一個人的技能和動機兩個方面來預測他成功完成一項困難任務的可能性,那麼加權平均並非好方法,因為動機再強,也無法彌補能力的不足,反之亦然。如果你使用複雜的預測規則,那麼你的預測準確性將比無法獲取複雜規則的簡單模型更高。但複雜規則通常只會給你帶來效度錯覺,這實際上會降低你的判斷品質。也就是說,少數複雜規則是有效的,但大多數是無效的。

從你的判斷中消除噪聲通常會提高你的預測準確性。例如,假設你的預測與結果的相關係數是0.5(PC=67%),此時你的判斷中包含了50%由噪聲導致的變異,而如果你的判斷沒有噪聲,那麼它們與結果的相關係數將提升至0.71(PC=75%)。由此可見,用機器減少噪聲可以提高預測判斷的有效性。

從人類判斷的複雜規則中獲得的好處(如果存在的話)不足以補償噪聲所帶來的損失。你可能會認為自己比一般人更擅長思考、更有洞察力,但實際上只是你的噪聲更多而已。

馬丁·於(Martin Yu)和內森·昆塞爾(Nathan Kuncel)報告了一項比戈德堡所做的更激進的研究。該研究基於莫妮卡和娜塔莉的案例,使用了一家跨國諮詢公司的數據,這家跨國諮詢公司聘請專家評估了3個獨立樣本中共847名高管職位的候選人。專家們在7個不同的評估維度上對這些候選人進行了評分,並使用他們的診斷性判斷為每位候選人生成了一個預測總分,然而結果令人大吃一驚。

馬丁·於和昆塞爾將判斷結果與隨機線性模型進行比較,而非與他們的最佳簡單模型進行比較。他們為7個預測因素生成了10 000套隨機權重,並應用了這10 000個隨機公式來預測工作績效。他們吃驚地發現,用任何線性模型來對所有案例進行預測,其結果均優於人類基於相同信息所做出的判斷。在其中一個樣本中,10 000個隨機加權線性模型中有77%優於人類專家;在另外兩個樣本中,隨機模型100%勝過人類專家。換句話說,該研究表明,所有簡單模型的表現都比人類專家好。

馬丁·於和昆塞爾將判斷結果與隨機線性模型進行比較,而非與他們的最佳簡單模型進行比較。他們為7個預測因素生成了10 000套隨機權重,並應用了這10 000個隨機公式來預測工作績效。他們吃驚地發現,用任何線性模型來對所有案例進行預測,其結果均優於人類基於相同信息所做出的判斷。在其中一個樣本中,10 000個隨機加權線性模型中有77%優於人類專家;在另外兩個樣本中,隨機模型100%勝過人類專家。換句話說,該研究表明,所有簡單模型的表現都比人類專家好。

近年來,人工智能(Artificial Intelligence)特別是機器學習技術讓機器能夠執行許多以前只有人類才能執行的任務。機器學習算法可以承擔人臉識別、語言翻譯、分析醫學影像等任務,並且可以以驚人的速度和準確性來處理計算問題,例如為成千上萬名駕駛員迅速規劃行車路線。它們還可以執行困難的預測任務:預測美國最高法院的判決;識別哪些嫌疑人更可能在保釋期逃脫;評估兒童保護部門接到的哪些電話更緊急,並需要工作人員上門訪視。

羅賓·道斯(Robyn Dawes)是20世紀六七十年代美國俄勒岡州尤金市研究人類判斷行為的團隊中的另一位明星成員。 1974年,道斯在簡化預測任務方面取得了突破。他的研究思路令人驚訝:他建議不要使用多元回歸模型來確定每個預測因素的精確權重,而應給所有預測因素分配均等的權重。

道斯將均等權重的公式定義為“非最適線性模型(improper linear model)。他出人意料地發現,這些均等權重模型(equal-weight models)的準確性與合適的回歸模型差不多,且遠勝於診斷性判斷。

連“並非最合適的模型”的支持者也承認,這種說法是不可信的,並且與統計直覺相悖。的確,道斯及其助手伯納德·科里根(Bernard Corrigan)最初曾努力將論文發表在學術期刊上,但是編輯們根本不認同。如果回顧一下上一章中的莫妮卡和娜塔莉的例子,你就會相信某些預測因素比其他預測因素更重要。例如,相比於職業技能,大多數人會給予領導力更高的權重。因此,簡單的未加權平均值怎麼可能比精細加權的平均值或專家判斷更好地預測一個人的表現呢?

在道斯取得研究突破多年後的今天,人們已經很熟悉這種令其同時代人驚訝的統計現象。正如前文所解釋的那樣,多元回歸模型計算出了最佳權重,從而使均方誤差最小化,而多元回歸使原始數據中的誤差最小化,因此,公式會自行調整以便預測數據中的每個偶然因素。例如,如果樣本中包含一些具有較高職業技能但是由於不相關原因而表現異常出色的經理,該模型就將增加職業技能的權重。

這其中的挑戰是:當將公式應用於樣本之外時,也就是用它預測不同數據集的結果時,這些權重將不再是最優的。原始樣本中的偶然因素不再存在,因為它們是“偶然因素”。在新樣本中,具有較高職業技能的經理並不會都表現出色,而且新樣本中具有原公式無法預測的新因素。要衡量模型預測的準確性,正確的做法是觀察它在新樣本中的表現,也就是觀察它的“交叉驗證相關性”(cross-validated correlation)。事實上,回歸模型在原始樣本上過於出色,因此交叉驗證相關性的表現幾乎總是比它在原始樣本中的表現差。道斯和科里根在幾種情況下對均等權重模型和多元回歸模型(交叉驗證後)進行了比較。他們採用的一個案例就是預測伊利諾伊大學90名心理學研究生第一年的GPA,使用的是與學業成就相關的10個變量,如能力測試分數、大學成績、各種同齡人評分(peer ratings,如外向性)以及各種自評(如責任心)等。標準多元回歸模型的預測相關係數為0.69,經過交叉驗證後降至0.57(PC=69%);均等權重模型與第一年GPA預測的相關係數與此大致相同,為0.6(PC=71%)。許多其他研究也得到了相似的結果。

道斯將均等權重的公式定義為“非最適線性模型(improper linear model)。他出人意料地發現,這些均等權重模型(equal-weight models)的準確性與合適的回歸模型差不多,且遠勝於診斷性判斷。

連“並非最合適的模型”的支持者也承認,這種說法是不可信的,並且與統計直覺相悖。的確,道斯及其助手伯納德·科里根(Bernard Corrigan)最初曾努力將論文發表在學術期刊上,但是編輯們根本不認同。如果回顧一下上一章中的莫妮卡和娜塔莉的例子,你就會相信某些預測因素比其他預測因素更重要。例如,相比於職業技能,大多數人會給予領導力更高的權重。因此,簡單的未加權平均值怎麼可能比精細加權的平均值或專家判斷更好地預測一個人的表現呢?

在道斯取得研究突破多年後的今天,人們已經很熟悉這種令其同時代人驚訝的統計現象。正如前文所解釋的那樣,多元回歸模型計算出了最佳權重,從而使均方誤差最小化,而多元回歸使原始數據中的誤差最小化,因此,公式會自行調整以便預測數據中的每個偶然因素。例如,如果樣本中包含一些具有較高職業技能但是由於不相關原因而表現異常出色的經理,該模型就將增加職業技能的權重。

這其中的挑戰是:當將公式應用於樣本之外時,也就是用它預測不同數據集的結果時,這些權重將不再是最優的。原始樣本中的偶然因素不再存在,因為它們是“偶然因素”。在新樣本中,具有較高職業技能的經理並不會都表現出色,而且新樣本中具有原公式無法預測的新因素。要衡量模型預測的準確性,正確的做法是觀察它在新樣本中的表現,也就是觀察它的“交叉驗證相關性”(cross-validated correlation)。事實上,回歸模型在原始樣本上過於出色,因此交叉驗證相關性的表現幾乎總是比它在原始樣本中的表現差。道斯和科里根在幾種情況下對均等權重模型和多元回歸模型(交叉驗證後)進行了比較。他們採用的一個案例就是預測伊利諾伊大學90名心理學研究生第一年的GPA,使用的是與學業成就相關的10個變量,如能力測試分數、大學成績、各種同齡人評分(peer ratings,如外向性)以及各種自評(如責任心)等。標準多元回歸模型的預測相關係數為0.69,經過交叉驗證後降至0.57(PC=69%);均等權重模型與第一年GPA預測的相關係數與此大致相同,為0.6(PC=71%)。許多其他研究也得到了相似的結果。

穩定之美:Robyn M. Dawes, “The Robust Beauty of Improper Linear Models in Decision Making,”American Psychologist 34, no. 7(1979): 571–582。

應用均等權重模型所需的全部技巧是決定要關注哪些變量,並知道如何將這些變量進行疊加:Dawes, Corrigan, “Linear Models in Decision Making,” 105。

應用均等權重模型所需的全部技巧是決定要關注哪些變量,並知道如何將這些變量進行疊加:Dawes, Corrigan, “Linear Models in Decision Making,” 105。

另一種簡化的方式是採用簡約模型(frugal models)或簡單規則。簡約模型是對現實進行極端簡化並無須複雜計算的模型,但在某些情況下,它們可以產生令人驚嘆的預測效果。

令很多人感到驚訝的是,這些模型是基於多元回歸的一個特徵建立的。假設你使用了兩個準確性很高的預測因素,它們與結果的相關係數分別為0.6(PC=71%)和0.55(PC=69%),且這兩個預測因素彼此相關,相關係數為0.5。當將這兩個預測因素進行最佳組合時,預測的準確性會有多好呢?答案令人失望,相關係數是0.67(PC=73%),這個結果比之前好,但並沒有好太多。

該示例說明了一條一般性規則:將兩個或多個相關預測因素組合後,預測效果相比於單個預測因素並不會好多少。因為在現實生活中,預測因素幾乎總是相關的,所以這一統計事實支持使用包含少量預測因素的簡約模型進行預測。與使用很多預測因素的模型相比,簡單規則只需少量計算或根本無須計算,就能在某些情況下達到令人吃驚的預測效果。

一個研究團隊於2020年發表了一項研究成果。他們將簡約模型應用於一系列現實問題,內容包括在案件待審期間法官是否該批准被告的保釋申請。這項決策隱含著對被告行為的預測,如果錯誤地拒絕保釋,被告將被不必要地拘押,從而對個人和社會造成巨大損失;如果錯誤地批准保釋,則被告可能在受審前逃脫,甚至犯下其他罪行。

研究人員僅使用兩個可高度預測被告在保釋期逃脫可能性的已知變量來建立模型:被告的年齡(年齡越大,逃脫風險較低)和未按時出庭受審的次數(有未按時出庭受審記錄的人,更可能逃脫)。該模型將這兩個變量轉換為一系列分數,並針對風險進行評分,在計算被告保釋期逃脫的風險時無須使用計算機,甚至不需要計算器。

當用真實數據來測試時,該簡約模型的表現與那些使用眾多變量的統計模型一樣好,而在預測逃脫風險方面,簡約模型比幾乎所有法官的判斷都要好。同樣的簡約模型採用少數幾個整數(-3~+3)對最多5個特徵進行評分,並以此來對各種任務進行預測,如基於乳房X線片判斷腫瘤的嚴重程度、診斷心髒病、預測信用風險等。在所有這些任務中,簡約模型的表現都與復雜回歸模型一樣好,只不過它通常不如機器學習模型的表現好。

另一項研究也證明了簡約模型的有效性。另外一個研究小組研究了一個與上述案例相似但有所不同的司法問題:預測慣犯。研究人員在評估被告再次犯罪的風險時,使用的模型只有兩個輸入變量,但該模型的預測效果與使用137個變量的模型相同。毫無疑問,這兩個預測因素(年齡和先前被定罪的次數)與保釋模型中使用的兩個因素密切相關,而大量證據表明,它們與犯罪行為也是緊密相關的。

簡約模型的吸引力在於其透明性和易用性,而且相比於其他復雜模型,它只需略微犧牲一點準確性就能獲得這些優勢。

令很多人感到驚訝的是,這些模型是基於多元回歸的一個特徵建立的。假設你使用了兩個準確性很高的預測因素,它們與結果的相關係數分別為0.6(PC=71%)和0.55(PC=69%),且這兩個預測因素彼此相關,相關係數為0.5。當將這兩個預測因素進行最佳組合時,預測的準確性會有多好呢?答案令人失望,相關係數是0.67(PC=73%),這個結果比之前好,但並沒有好太多。

該示例說明了一條一般性規則:將兩個或多個相關預測因素組合後,預測效果相比於單個預測因素並不會好多少。因為在現實生活中,預測因素幾乎總是相關的,所以這一統計事實支持使用包含少量預測因素的簡約模型進行預測。與使用很多預測因素的模型相比,簡單規則只需少量計算或根本無須計算,就能在某些情況下達到令人吃驚的預測效果。

一個研究團隊於2020年發表了一項研究成果。他們將簡約模型應用於一系列現實問題,內容包括在案件待審期間法官是否該批准被告的保釋申請。這項決策隱含著對被告行為的預測,如果錯誤地拒絕保釋,被告將被不必要地拘押,從而對個人和社會造成巨大損失;如果錯誤地批准保釋,則被告可能在受審前逃脫,甚至犯下其他罪行。

研究人員僅使用兩個可高度預測被告在保釋期逃脫可能性的已知變量來建立模型:被告的年齡(年齡越大,逃脫風險較低)和未按時出庭受審的次數(有未按時出庭受審記錄的人,更可能逃脫)。該模型將這兩個變量轉換為一系列分數,並針對風險進行評分,在計算被告保釋期逃脫的風險時無須使用計算機,甚至不需要計算器。

當用真實數據來測試時,該簡約模型的表現與那些使用眾多變量的統計模型一樣好,而在預測逃脫風險方面,簡約模型比幾乎所有法官的判斷都要好。同樣的簡約模型採用少數幾個整數(-3~+3)對最多5個特徵進行評分,並以此來對各種任務進行預測,如基於乳房X線片判斷腫瘤的嚴重程度、診斷心髒病、預測信用風險等。在所有這些任務中,簡約模型的表現都與復雜回歸模型一樣好,只不過它通常不如機器學習模型的表現好。

另一項研究也證明了簡約模型的有效性。另外一個研究小組研究了一個與上述案例相似但有所不同的司法問題:預測慣犯。研究人員在評估被告再次犯罪的風險時,使用的模型只有兩個輸入變量,但該模型的預測效果與使用137個變量的模型相同。毫無疑問,這兩個預測因素(年齡和先前被定罪的次數)與保釋模型中使用的兩個因素密切相關,而大量證據表明,它們與犯罪行為也是緊密相關的。

簡約模型的吸引力在於其透明性和易用性,而且相比於其他復雜模型,它只需略微犧牲一點準確性就能獲得這些優勢。

個性化的模式和情境噪聲的結合會極大地影響人類判斷的品質,因為簡單的規則和無噪聲是提高決策品質的關鍵。明智的簡單規則比人類的判斷要好很多。

幸好,可改進規則和算法的相關因素同樣可用於改善人類的判斷。我們不能奢望能夠像人工智能模型一樣有效地利用信息,但是至少可以努力模仿簡單模型的簡單性和無噪聲性。在一定程度上,我們可以採用減少系統噪聲的方法來提高預測判斷的品質。