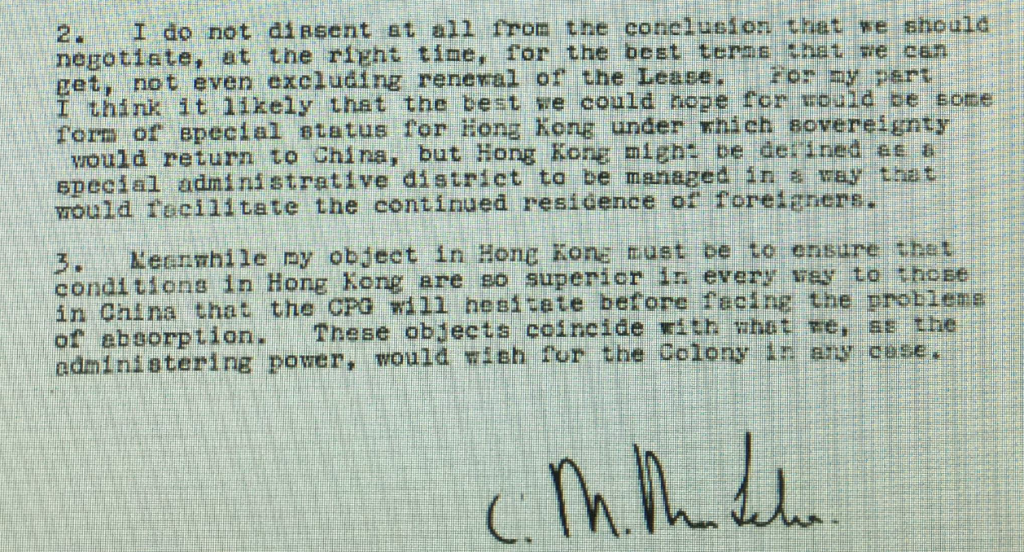

1967年左派暴動,進一步增加了英國在港統治的不安全感,令英國人不得不認真思考如何應對97問題,畢竟當時距離新界租約期滿,只有30年。到了1970年代初,隨著中英關係有所改善,一些英國外交部官員認為,中共日後同意延續新界租約,並非絕無可能。可是,即將到香港出任總督的麥理浩,在1971年10月的最高機密書信中指出,固然英國在談判時,可以向中方爭取續租新界,但他相信英方能夠爭取到的最佳方案,是香港在1997年後,成為中國主權下的「特別行政區」("a special administrative district"),以令「外國人可以在香港繼續居住」("would facilitate the continued residence of foreigners")。

至於如何令日後中國政府會同意「香港特別行政區」這個安排?麥理浩認為,必須要令香港各方面的生活質素及發展水平,遠遠優於中國("ensure that conditions in Hong Kong are so superior in every way to those in China"),從而令中國在決定將香港吸納入其境內時,有所猶疑顧忌。所以,近年的香港史研究已發現,麥理浩時代的各種社會民生重大改革,主要是為了增加英方在日後前途談判時的籌碼。麥理浩在1974年的外交部絕密書信《管治香港的目標》中就清楚說明,要盡一切方法,將香港建設為「模範城市」("a model city"),所以之後就有「十年建屋計劃」等各種前所未有的民生工程,香港從此進入黃金時代。

結果,一如麥理浩所料,北京真的不讓英國在1997年後繼續統治香港,但為了保持香港的利用價值,以及防止香港出現「人踩人」式的信心危機,就承諾日後香港實行「一國兩制」,成立「香港特別行政區」。

由此可見,香港「一國兩制」的起源,是早於1984年,以至早於前途談判之前,而是在1971年麥理浩提出「特別行政區」這個概念時開始的。

https://www.hkcnews.com/article/44414/%E4%B8%80%E5%9C%8B%E5%85%A9%E5%88%B6-%E9%BA%A5%E7%90%86%E6%B5%A9-%E8%A7%A3%E5%AF%86%E6%AA%94%E6%A1%88-44414/%E9%BA%A5%E7%90%86%E6%B5%A9%E6%89%8D%E6%98%AF%E9%A6%99%E6%B8%AF%E3%80%8C%E4%B8%80%E5%9C%8B%E5%85%A9%E5%88%B6%E3%80%8D%E4%B9%8B%E7%88%B6