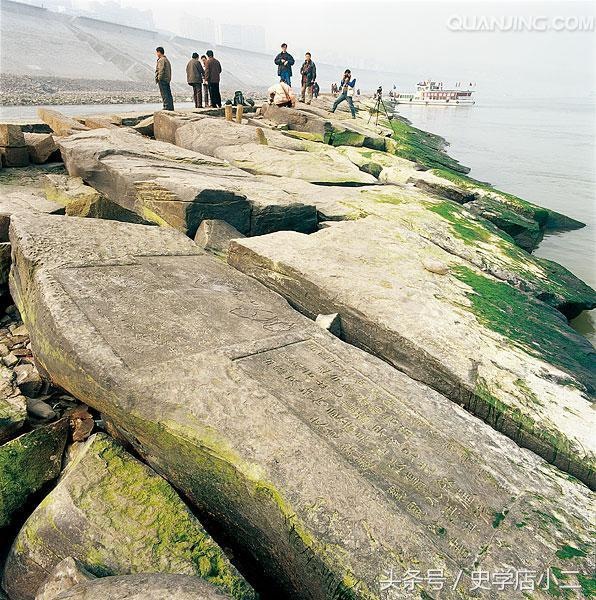

1200年前,三峽先民就在這道石樑上刻魚為記,觀測長江水位變化,並把石魚出水的日期、尺度以詩文形式刻於石樑。

考古學家說,白鶴梁石刻是現存世界上最早、延續時間最長、記錄數據最多的枯水水文題刻,其中114段題刻連續記載了長江1200年歷史上74個年份的枯水水位和枯水發生的周期,被譽為「世界水文史上的奇蹟」

2002年國家採用了工程院院士葛修潤提出以「無壓容器」的保護方式,創造性地修建了世界上唯一在水深40米處的白鶴梁水下博物館。如今的白鶴梁靜靜的躺在水底供世人參觀。

2、張飛廟

雲陽張飛廟--又名張桓侯廟,位於重慶市雲陽縣盤石鎮龍寶村獅子岩下,係為紀念三國時期蜀漢名將張飛而修建。 張飛廟始建於蜀漢末期,距今已有1700多年的歷史。後經宋、元、明、清歷代擴建,現存建築面積1400平方米,琉璃粉牆,金碧輝煌。殿宇群,依山取勢,廟內碑刻書畫豐富。

因三峽工程建設,張飛廟作為庫區唯一一個遠距離整體搬遷的文物單位,於2002年10月8日閉館拆遷,溯江而上30公里,從原雲陽老縣城對岸的飛鳳山搬遷至盤石鎮龍安村,2003年7月19日「搬舊如舊」的新張飛廟正式開館。 「張飛」的搬遷經費及規格都堪稱三峽庫區最大的「移民」。

在張飛廟,有一條醒目的水位線記錄了公元1870年的一次特大洪水,當時水位漲到150.35米,是長江水位記載中最高的一次。廟中還存有漢唐至近代的字畫、石刻約360幅、木雕217幅,其中包括蘇軾《赤壁賦》、岳飛《出師表》原作等珍品。人們再尋他們的原生地,大概只能作水下考古。

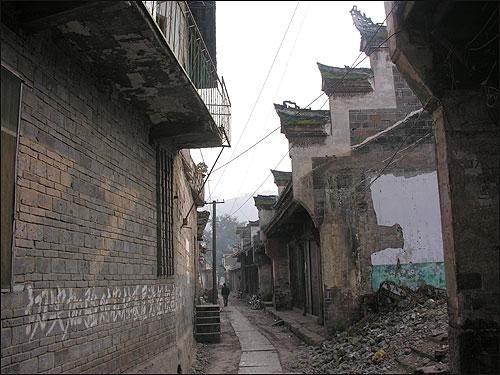

3、大昌古鎮

大昌古鎮位於重慶市巫山縣境內小三峽風景區,古鎮始建於晉,已有1700多年歷史,是三峽地區唯一的保存完整的古城。

由於三峽工程於2003年5月開始蓄水,古鎮原址將全部沉寂於滔滔的大寧河水之下。2002年2月21日正式啟動的大昌古鎮整體搬遷工程,全鎮按原貌在距舊址8公里外的西包嶺下的大昌湖旁復建,這是世界古民居保護史上的奇蹟。

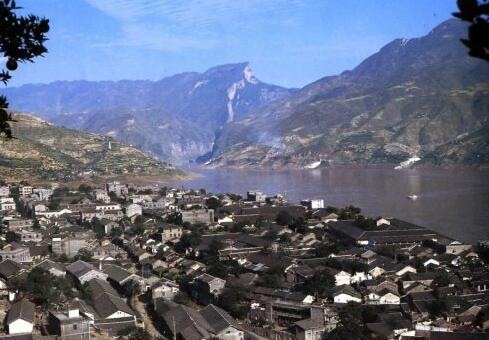

4、秭歸縣城

秭歸是中國戰國時代偉大詩人屈原的故鄉。縣城位於長江北岸的卧牛山,四周城牆環繞,形似一個傾斜的葫蘆,因而又有「葫蘆城」之稱。2003年三峽庫區蓄水後,它將淹沒,與之同沉江底的還有屈原祠原址。

5. 夔州古城,即奉節老城。縣城永安鎮,歷代曾為路、府、州、郡治地,是一座名城。主城歷史文物眾多,是一座擁有數千年歷史沿革的歷史文化名城。

奉節老縣城爆破實錄

隨着三峽工程蓄水,奉節老縣城淹入長江,一部分歷史文物伴隨着江水沉入水底,另一部分重要文物如依斗門整體跟隨奉節縣城也實施了部分搬遷,遷入新縣城。

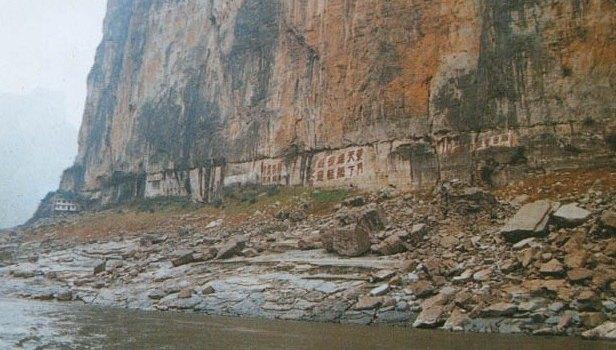

6. 夔門(kuí mén)

又名瞿塘峽、瞿塘關,瞿塘峽之西門。三峽西端入口處,兩岸斷崖壁立,高數百丈,寬不及百米,形同門戶,故名。長江上游之水納於此門而入峽;是長江三峽的西大門, 峽中水深流急,江面最窄處不及50米,波濤洶湧,呼嘯奔騰,令人心悸,素有「夔門天下雄」之稱。因瞿塘峽地當川東門戶,故又別稱夔門。

夔門石刻---瞿塘峽摩崖石刻位於瞿塘南岸白岩山西側榜江處,有一片面積達千餘米的大青石,上下數十米,佈滿了自宋至近代的碑刻共十二幅。這些石刻均為陰刻,字體有楷、隸、草、篆等。

圖為石刻整體拆分實施搬遷時的情景。

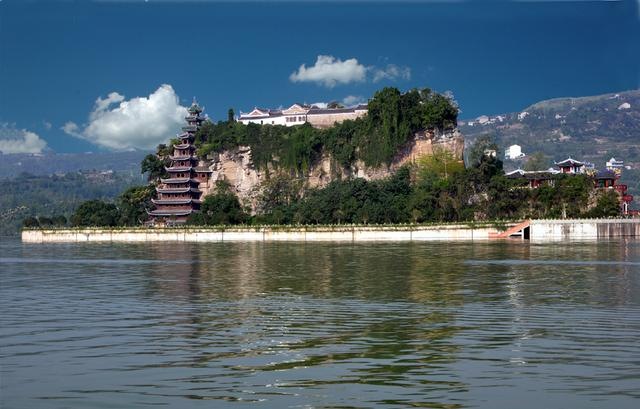

7. 石寶寨位於重慶市忠縣境內長江北岸邊,被稱為「江上明珠」,距忠縣城45千米。國家級重點文物保護單位,長江三峽30個最佳旅遊新景觀之一,世界八大奇異建築之一

2003年三峽蓄水發電之後,長江水面將上升道寨門口,木寨周圍將形成一個120多畝的水面湖泊,石寶寨將由山寨變成「水寨」。忠縣石寶寨搶救性保護工程於2005年12月開工,工程由圍堤及護坡工程、危岩治理工程、交通橋工程等五大部分組成,修築了50米高的水泥擋牆來形成貼坡圍堤。2009年4月17日,搶救性保護工程全面完工,景點重新對外開放。