廣東話有個用來罵人的詞語叫「磨碌」,是指那麼不聰明、蠢鈍的人。網上有人說這詞語是源自英語的「moron」,「moron」的意思就是傻瓜。但比較兩個詞語的發音,磨碌的「碌」的韻尾是k入聲,而moron最尾的音節卻是n鼻音,兩者完全不同。因此說「磨碌」是源自「moron」,實在有點牽強。

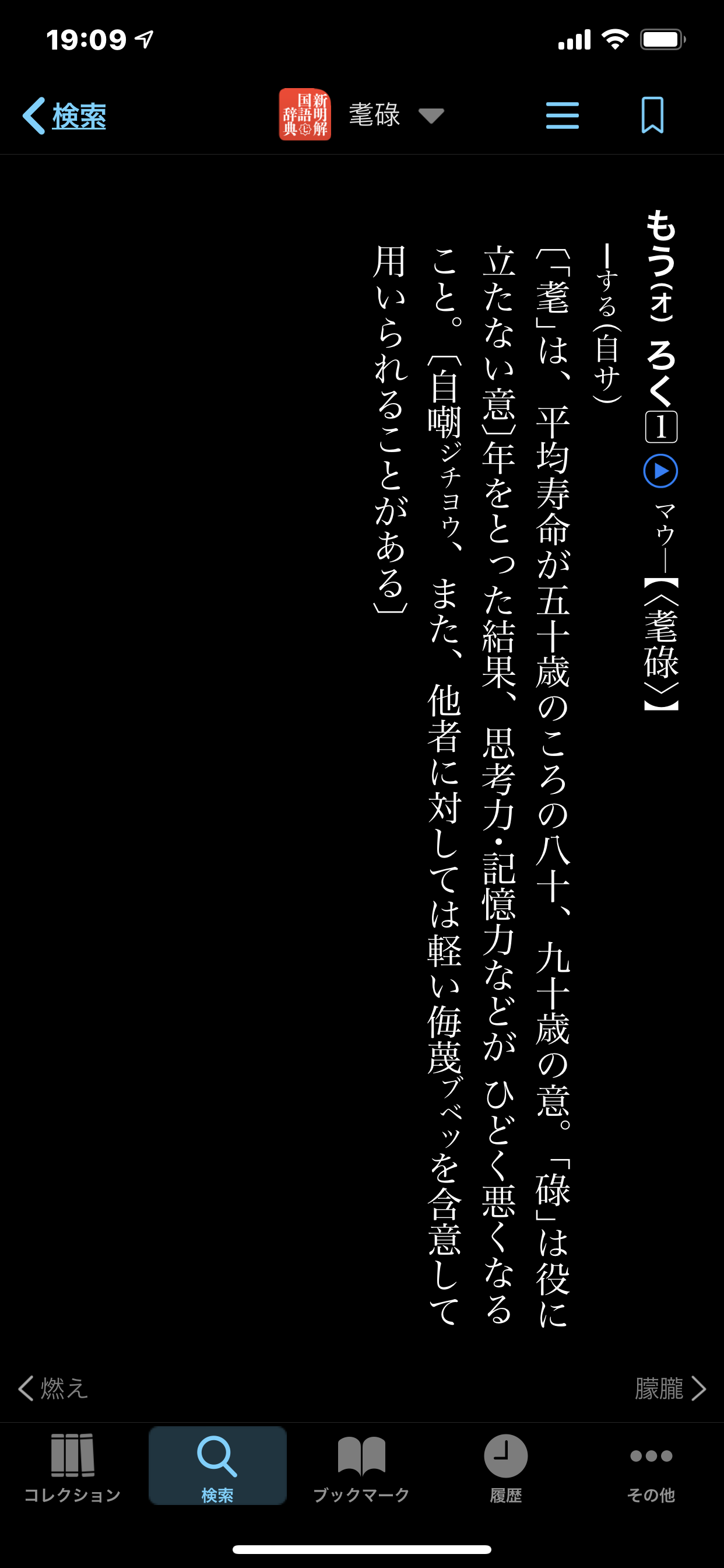

昨晚看電視時,劇中有人駡一個老人是「もうろく」(mouroku)。聽了之後,我就去查辭典,看看是甚麼意思。原來「もうろく」的漢字是寫作「耄碌」。這個詞語是用來形容糊里糊塗、懵懵懂懂的老人。根據辭典,「耄」是的意思是老人,而「碌」的意思是沒用的、無所作為,跟中文「庸碌」的意思相近,所以「耄碌」在日語中最根本就是指「沒有用處的老人」。

「耄」在廣東話的發音是「務」,意思也是指老人。一聽之下,我發現無論「耄碌」的日語和廣東話發音,都跟廣東話「磨碌」的發音極之相似。

要知道廣東話中凡韻尾是入音的漢字,當傳到日本後,因為日語本身沒有入聲,日本人加多一個音節來代替入聲。通常廣東話的k入聲在日語中會變成「く」(ku);例如「六」(luk)、「木」(muk)和「力」(lik),它們在日語的發音分別是 「ろく」(roku)、「もく」(moku)和「りょく」(ryoku)。

其實「磨碌」的詞源會否根本不是來自英文的「moron」呢﹖我在猜想,或者「磨碌」本來就是「耄碌」,它是源自漢語,之後傳到日本,但這個詞語在漢字的使用漸漸式微,相反在日語中就保留下來,使用至今。就如「林檎」一詞,「林檎」是蘋果的古稱,但到後來受印度梵語影響,漸漸被「蘋果」一詞取代。相反,當「林檎」一詞傳到日本,卻被日本人保留下來,到今時今日,日本人仍然稱蘋果為「林檎」 (りんご,ringo)。

又有另一個可能。近代日本人利用漢字製造了大量詞彙,這些詞彙稱為「和製漢語」,它們不單使用漢字表達,更保留了接近漢語的讀音;最後這些詞彙傳到中國,成為漢語。例如「電話」( でんわ,denwa)、「民主」( みんしゅ,minshu)和「銀行」(ぎんこう,ginkou)。甚至在「中國人民共和國」中,除了「中華」不是,「人民」和「共和國」也是和製漢語,來自日語的。

那會不會「磨碌」也是從日本傳來的和製漢語,但因為「耄」是生僻字,所以廣東人就用發音相近的「磨」來代替,使「耄碌」變成「磨碌」呢﹖