[img]http://images.huffingtonpost.com/2015-10-09-1444414293-4246321-romanempire.jpg/img]

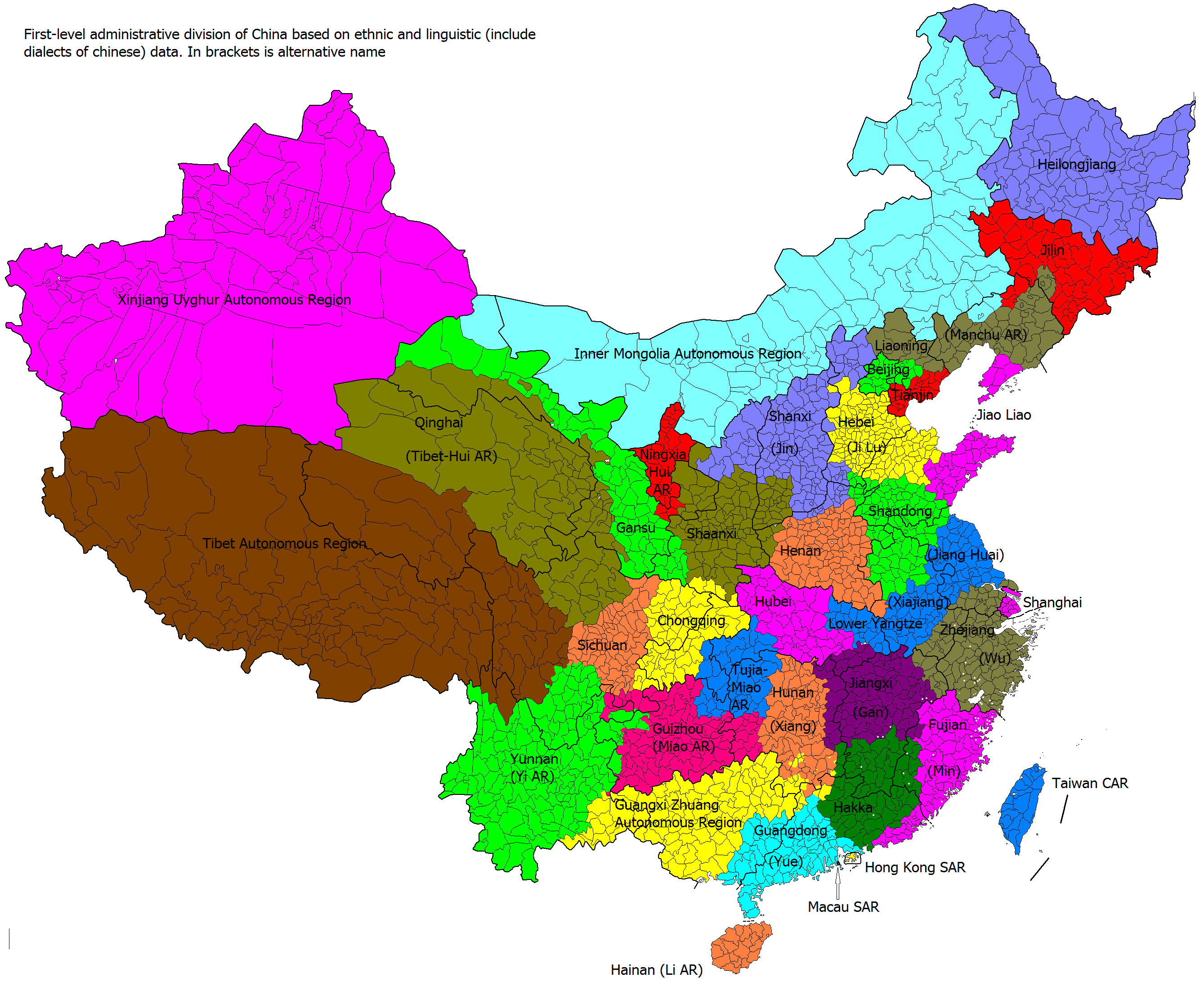

邦國具有以下的特點。有效統治必須存在,但無需具備明確邊界和邊界以內的排他性統治權(主權)。統治原則缺乏彼岸性和超越性,不能在事實政權不存在的情況下以理念形式存在。多國體系必須存在,但各邦的關係無需平等或規範。邦國組成的世界不是整齊的台球桌,而是錯綜複雜的生態網。邦國不是共同體,但邦國的統治者必須是共同體。

民族國家具有以下的特點。國民(民族)和國家是一回事,憲法結構只是自我統治的技術性安排。國民擁有排他性統治權(主權在民),國家具備明確邊界。多國體系必須存在,各國國民(民族)互為他者。各國的關係是平等和規範的,不承認超越主權之上的至高權力。國民(民族)不僅存在於此岸世界,而且具備先驗性和有機性,能夠在現實統治消失的狀態下繼續存在,甚至重新產生現實統治。民族國家必然是共同體,但其政府不能具備共同體性質或有悖於共同體的任何特殊認同。

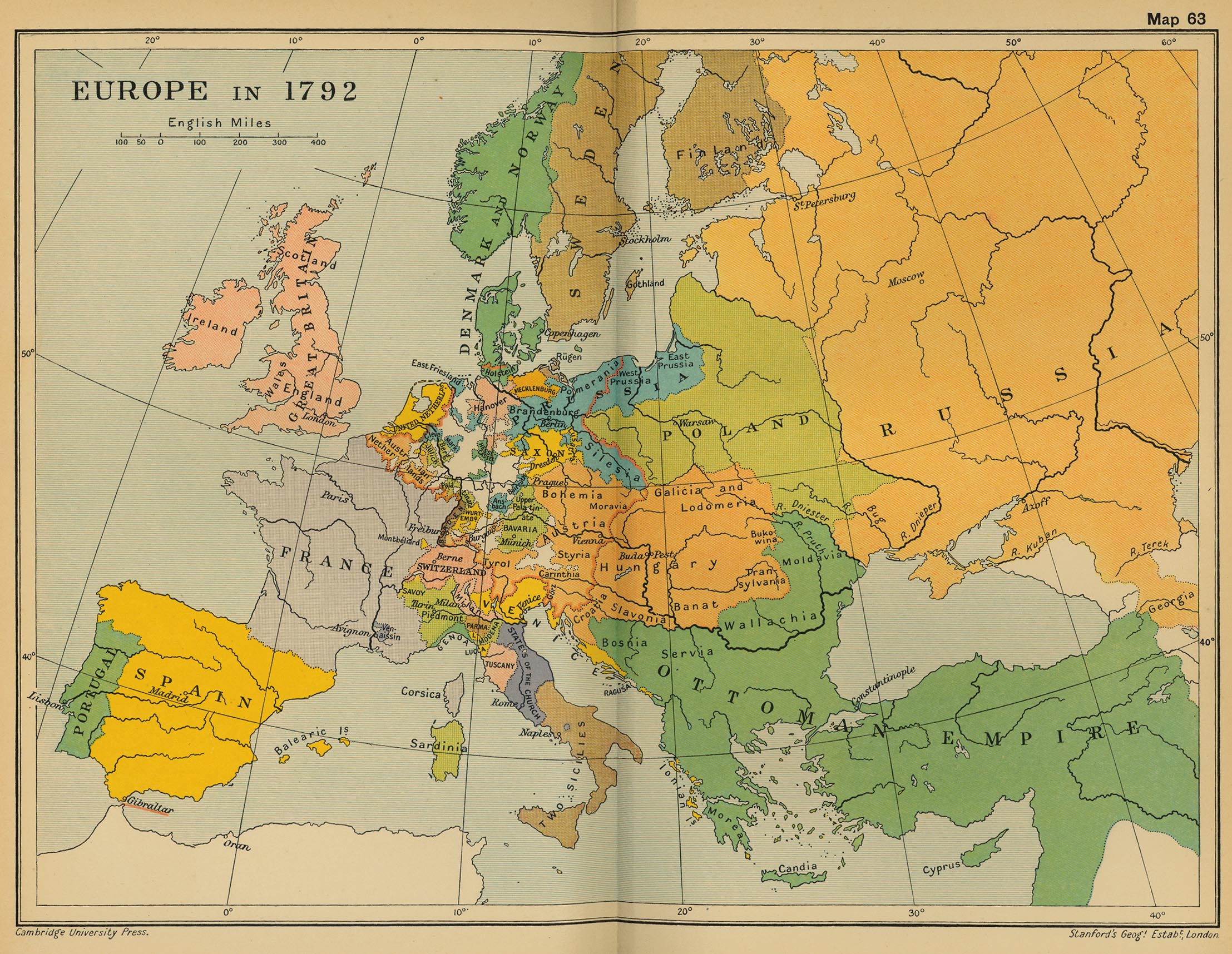

十七世紀以前的世界完全由邦國和帝國組成。所有已知文明都存在邦國,但只有高度成熟的文明才存在帝國。西方的帝國源於羅馬普世主義和基督教普世主義的融合。從理論上講,羅馬的法統從來沒有中斷過。儘管在現實政治中,羅馬繼承人的權力經常中斷或若有若無。羅馬的秩序和正義是現實混亂和非正義的柏拉圖式理想救濟,在基督教世界的認知圖景中是不可或缺。羅馬正義雖然不可能完全實現,但其理想構造對缺乏道統的地方性邦國仍然發揮了相當的塑造作用。

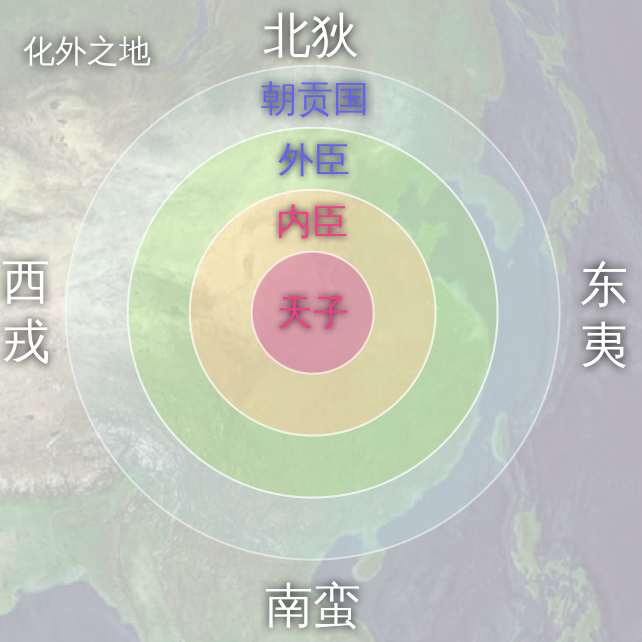

東亞的帝國源於大清朝廷對宋明天下-華夷秩序的改造和對成吉思汗遺產的繼承。從理論上講,權力是統治者道德修養的自然流溢。統治產生於臣民的教化,隨著德教的衰減從中心向邊緣遞減。從實際上看,朝廷是東亞大陸的秩序交換中樞。皇室通過聯姻、契約、繼承的方式,整合各封建邦國和部落的秩序輸出,對需要輸入秩序的十八省順民行使征服者權力。德教降低了征服者權力的成本,使其無限接近、但永遠不能完全實現文治。貢賦購買秩序,將十八省順民降低為有待塑造的原材料。

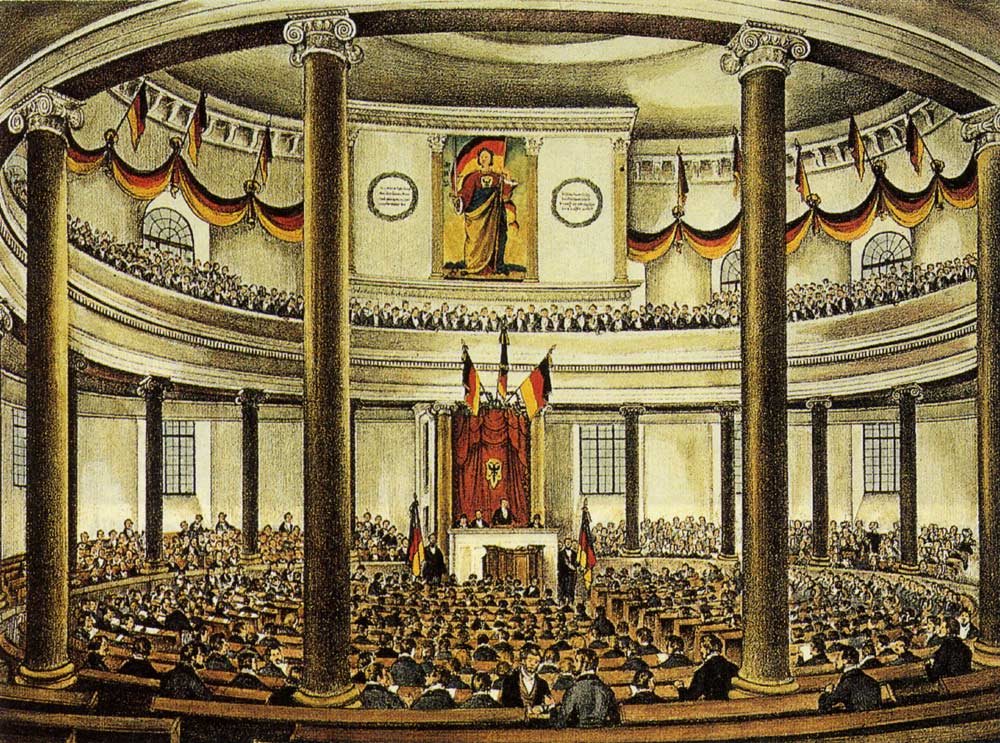

。黨是共產國際的分支,猶如阿古柏政權是土耳其帝國和浩罕汗國的分支。理論和歷史都決定她只能實施法外的統治,否則就無法實施任何有效統治。她在母體已經滅亡、自己無家可歸的情況下,只有再度發明原先極力破壞的中國。

。黨是共產國際的分支,猶如阿古柏政權是土耳其帝國和浩罕汗國的分支。理論和歷史都決定她只能實施法外的統治,否則就無法實施任何有效統治。她在母體已經滅亡、自己無家可歸的情況下,只有再度發明原先極力破壞的中國。